Variaciones de

fachadas en iglesias huanuqueñas: San Cristóbal, La Merced y Señor de Puelles

Variations in the facades of the churches

of Huánuco (San Cristóbal, La Merced and Señor de Puelles)

Virginia Nataly Castro Flores 1a, Dayana

Monica Mosquera Cantalicio 1a,

Alexander Matias Loya, Jampier

Cisneros Villar 1a, Dennis Leopoldo Millan

Suarez 1b

Filiación y grado académico

1. Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú.

a. Estudiante de Arquitectura.

b. Licenciado en Arquitectura.

Virginia Nataly

Castro Flores

2019210294@udh.edu.pe

https://orcid.org/0009-0005-5921-6468

Dayana Monica

Mosquera Cantalicio

2015110707@udh.edu.pe

https://orcid.org/0009-0004-5280-6759

Alexander Matias Loya

2019111016@udh.edu.pe

https://orcid.org/0009-0001-1168-655X

Jampier

Cisneros Villar

2019210295@udh.edu.pe

https://orcid.org/0009-0009-2635-1996

Dennis

Leopoldo Millan Suarez

Dennis.millan@udh.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-1342-4801.

*Autor

de correspondencia: Virginia Nataly Castro Flores

(2019210294@udh.edu.pe)

Citar como: Castro Flores, V. N., Mosquera Cantalicio

D. M., Matias Loya A., Cisneros Villar J., Millan Suarez D. L. (2025). Variaciones de fachadas en

iglesias huanuqueñas: San Cristóbal, La Merced y Señor de Puelles.

Revista Científica De Ingeniería, Diseño

y Arquitectura Contemporánea, 2(1): xx-xx.

https://doi.org/10.37711/idac.2025.2.1.x

Contribución de autores

Los

autores desarrollaron la investigación en su totalidad

Conflicto de interés

Los

autores declaran no tener conflictos de interés.

Fuentes de financiamiento

El

estudio fue realizado con recursos propios

RESUMEN

San

Cristóbal, La Merced y Señor de Puelles son iglesias

ubicadas en el distrito de Huánuco (Perú). La problemática radica en la

transformación morfológica de estas edificaciones patrimoniales a lo largo del

tiempo, lo cual afecta su autenticidad y conservación. El objetivo principal

fue identificar y describir las variaciones morfológicas de las fachadas entre

los años 1940 y 2024, con el fin de generar un registro arquitectónico

comparativo que contribuya a su conservación y sirva como referencia ante

eventuales pérdidas o intervenciones futuras. Se trata de una investigación

cualitativa de tipo descriptiva-comparativa. La población estuvo conformada por

las tres iglesias seleccionadas y se empleó una muestra intencionada. Se

utilizaron técnicas como la observación, entrevistas, fotogrametría y fichas de

registro de croquis. Para el análisis fue aplicado el método de Choisy y fue empleado software AutoCAD y SketchUp. Los resultados evidencian transformaciones

significativas en cada fachada, principalmente en los aspectos formales,

estilísticos y materiales. La iglesia San Cristóbal presentó una evolución más

notoria en su morfología, mientras que la iglesia La Merced conservó mayor

estabilidad en su composición. La investigación concluye que la digitalización

mediante fotogrametría y modelado en software especializado resulta fundamental

para la documentación, conservación y posible restauración de las fachadas

patrimoniales en el distrito de Huánuco.

Palabras clave: morfología; fachadas; iglesias; patrimonio;

fotogrametría; conservación.

ABSTRACT

San Cristóbal, La Merced and Señor de

Puelles are churches located in the district of Huanuco (Peru). The problem lies in the morphological

transformation of these heritage buildings over time, which affects their

authenticity and conservation. The main objective was to identify and describe

the morphological variations of the facades between 1940 and 2024, in order to

generate a comparative architectural record that contribute to their

conservation and serve as a reference for possible future losses or interventions.

This is a descriptive-comparative qualitative research. The population

consisted of the three selected churches and a purposive sample was used.

Techniques such as observation, interviews, photogrammetry and sketch record

cards were used. The Choisy method was applied for

the analysis and AutoCAD and SketchUp software was

used. The results evidence significant transformations in each façade, mainly

in formal, stylistic and material aspects. The San Cristóbal

church presented a more noticeable evolution in its morphology, while the La

Merced church preserved greater stability in its composition. The research

concludes that digitalization by means of photogrammetry and modeling in

specialized software is essential for the documentation, conservation and possible

restoration of the heritage facades in the district of Huánuco.

Keywords:

morphology; facades; churches; heritage; photogrammetry; conservation.

INTRODUCCIÓN

En

la actualidad, la presencia de iglesias en cada rincón del distrito de Huánuco

es fundamental, pues esta representa identidad y destacan en el ámbito

arquitectónico. La mayoría de estas edificaciones fuer on

construidas en los años 1940 periodo que cuenta con registros fotográficos y

documentales suficientes para establecer comparaciones objetivas, estas

edificaciones fueron construidas la mayor parte con el

material in situ, el adobe, el cual, en sí,

requiere un mantenimiento constante (Hurtado Valdez, 2020). Para la

conservación de estas estructuras es esencial llevar a cabo un estudio previo

que permita evaluar las condiciones de su estado.

No obstante, estas fachadas pueden experimentar

cambios en su fachada debido a diversos factores; entre ellos, los cambios

climáticos en la zona pueden influir, alterando partes de la fachada original

(Fort González, 2007). En este mismo sentido se refuerza que las iglesias

construidas con adobe son particularmente vulnerables a los efectos del clima,

enfrentando un deterioro progresivo a lo largo del tiempo, pero, a pesar de

ello, este material ha perdurado, aunque se enfrenta a un desgaste constante;

por ende, se hace necesaria una restauración y mantenimiento más exhaustivos en

estas iglesias que presentan estructuras de adobe (Arencibia

Iglesias et al., 2015).

Es por ello que, al realizar un mantenimiento y

conservación, deben ser cuidadosos, ya que el contraste no debe ser excesivo.

Con esto se quiere dar a entender que las partes nuevas deben ser pequeñas con

respecto a la estructura original (Melchior Feilden y Jokilehto, 1993). La

difusión y la comunicación del patrimonio cumplen un papel relevante en su

valoración, gestión y preservación (Uribe Pérez et. al, 2022) y para evitar

algunas modificaciones se debe realizar un informe previo para comprender el

estado de las iglesias antes de realizar alguna restauración y no alterar la

fachada de la iglesia (Marín Chaves, 1994), ya que estas constituyen un

elemento esencial del conjunto arquitectónico que las caracteriza. Sus

impactantes fachadas no solo reflejan identidad, sino que también aportan

significativamente al turismo local (Gutierrez Pinto

y Alfaro Auca, 2024).

Es importante comprender que las nuevas perspectivas

sobre el registro del patrimonio arquitectónico consideran no solo el

levantamiento físico de los monumentos, sino también el relevamiento de sus

aspectos simbólicos e históricos. El conocimiento integral de un bien

patrimonial exige registrar tanto sus características materiales como sus

significados formales y estilísticos, contribuyendo a su adecuada conservación

y posible restauración en el futuro. De igual modo, los avances tecnológicos

recientes permiten integrar levantamientos tridimensionales de alta precisión

en bases de datos accesibles y actualizables, favoreciendo así la protección a

largo plazo del patrimonio construido.

La Iglesia San Cristóbal es una de las edificaciones

religiosas más antiguas del distrito de Huánuco, declarada Patrimonio Cultural

de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional N.º 246-1997-INC del

Ministerio de Cultura (1999). Su construcción se remonta en el año 1540, y fue

seleccionada para esta investigación debido a las significativas variaciones

morfológicas que ha experimentado a lo largo del tiempo, siendo la más

destacada la pérdida de su torre campanario. Por su parte, la Iglesia La Merced

no cuenta con una fecha exacta de construcción, pero según fuentes históricas y

estudios arquitectónicos se estima que fue edificada en el año 1566. Gracias a

sus características formales y ornamentales fue declarada Monumento Histórico

por el Congreso Nacional en el año 1942 (Ministerio de Cultura, 1999), lo que

realza su valor patrimonial. Finalmente, la Iglesia Señor de Puelles fue construida en el año 1930. En sus inicios

funcionó como una capilla rústica, levantada con piedras pequeñas, barro y un

techo hecho de palos y costales. Posteriormente, en 1967, se modificó la cobertura,

y en 1979 se ejecutó una ampliación correspondiente a una segunda etapa,

integrando nuevas estructuras a la edificación original.

Por lo tanto, realizar una comparación meticulosa de

las fachadas de las iglesias San Cristóbal, La Merced y Señor de Puelles se basa en la observación directa de los

monumentos, utilizando herramientas como planos, secciones y detalles

arquitectónicos para realizar un análisis detallado de formas, proporciones y

elementos ornamentales, (Choisy, 1899). Para conseguirlo, se debe considerar la

morfología de las fachadas de las iglesias, la cual comprende principalmente la

forma y el estilo. Estos dos aspectos son fundamentales para entender el diseño

y la apariencia de la iglesia. Ching (1982) señala

que la forma arquitectónica no solo se compone del volumen, sino que también

integra la textura, los materiales y el color, elementos que, al combinarse,

infunden calidad y definen el carácter espacial. En el caso de las fachadas de

iglesias, la forma adquiere especial relevancia, ya que incorpora componentes

distintivos como torres, arbotantes, arcos de medio punto, rosetones,

esculturas y relieves con símbolos religiosos.

Es por ello que las intervenciones en la forma de la

fachada de una iglesia, especialmente durante los procesos de restauración y

conservación, pueden generar modificaciones que se alejan de su diseño original

(Cuadros Chávez, 2020). En este sentido San Cristóbal Sebastián (1996) sostiene

que cualquier intervención debería ser mínima y respetuosa del estilo original,

con el fin de preservar la esencia del bien intervenido. Por lo tanto, resulta

fundamental llevar a cabo evaluaciones técnicas y diagnósticos detallados antes

de intervenir, pues un enfoque inadecuado podría conllevar a transformaciones

irreversibles en la fachada, alterando no solo su imagen, sino también su valor

histórico (Lupaca Huarac y

Saldaña Cabanillas, 2022).

En ese contexto, la fotogrametría se consolida como

una herramienta clave para el registro patrimonial, al permitir una documentación

detallada, precisa y visualmente fiel. Este sistema “es accesible

económicamente, fácil y rápido de utilizar, y extrae mucha información” (Mora

et al., 2009, p. 244), siendo especialmente útil en el levantamiento de

edificios históricos como las iglesias. Su implementación no solo optimiza el

trabajo de campo, sino que mejora la comprensión de la configuración formal de

las edificaciones en su estado actual.

El objetivo de esta investigación fue identificar y

describir las variaciones morfológicas de las fachadas de las iglesias San

Cristóbal, La Merced y Señor de Puelles, entre los

años 1940 y 2024, con el fin de generar un registro arquitectónico comparativo

que contribuya a su conservación y sirva como referencia ante eventuales

pérdidas o intervenciones futuras. Para ello, se emplearon técnicas como la

documentación histórica, el registro de croquis, la observación directa,

entrevistas y la fotogrametría, técnicas que permitieron obtener una visión

integral y detallada de cada fachada, facilitando su comparación y un análisis

profundo de su evolución arquitectónica En ese sentido, López Suscal y Aguirre Ullauri (2023)

resaltan la importancia de realizar un diagnóstico detallado de la evolución de

las fachadas, ya que este proceso permite identificar transformaciones en su

configuración arquitectónica y establecer criterios adecuados para su estudio y

conservación.

MÉTODOS

La

investigación se desarrolló empleando un enfoque cualitativo descriptivo, para

obtener una comprensión profunda de los factores que contribuyen a la variación

de las fachadas de las iglesias. El enfoque nos avala, ya que indica que cada

investigación debe mantener una estructura sólida para alcanzar el objetivo

propuesto (Hernández Sampieri et al., 2003).

La presente investigación adoptó un enfoque

metodológico mixto que combina observación directa, entrevistas y análisis

gráfico, complementado con técnicas de levantamiento fotogramétrico digital.

Estas últimas técnicas han demostrado ser eficaces para el estudio y

conservación de bienes patrimoniales sin contacto directo, como ha sido

evidenciado por Ruiz Ortiz y Veloz Suarez (2024) en su trabajo de conservación

digital de la Iglesia La Merced en Riobamba (Ecuador), donde la fotogrametría

permite obtener modelos tridimensionales de alta precisión a partir de

fotografías tomadas con dron y cámara réflex digital.

Según De Souza Lima et al. (2022), la metodología se

respalda en la inclusión de documentación gráfica y la realización de

inspecciones visuales como herramientas fundamentales para el análisis

arquitectónico. Esta misma metodología fue aplicada en el estudio de la iglesia

de la Compañía de Jesús (Ecuador), donde se llevó a cabo una síntesis

comparativa mediante dos estudios: el análisis fotográfico y el levantamiento planimétrico-altimétrico (Lara Calderón y del Pino

Martínez, 2022). De manera complementaria, este enfoque también se evidencia en

la investigación sobre la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe (Colombia), donde

se determinó el nivel de afectación en su volumetría, espacialidad y la

búsqueda de posibles transformaciones mediante una inspección visual (Hincapié Aristizábal et al. 2010). Estas técnicas tradicionales

pueden complementarse con enfoques modernos, como los sistemas digitales, que

permiten un análisis más detallado y eficiente (Rocha et al., 2018).

Como primer acercamiento al contexto histórico de cada

una de las iglesias, se implementó un protocolo de revisión documental y

recopilación de fotografías históricas; de esta manera obtenemos las

características arquitectónicas y las similitudes en cada una de ellas, así

como también se ha podido llegar a contextualizar la evolución de las iglesias

a través de sus fachadas. En ese sentido, resulta de gran interés analizar las

modificaciones históricas que ha experimentado una iglesia, ya que estas

variaciones permiten comprender la evolución arquitectónica. (Bettarello, 2023).

Por consiguiente, este trabajo se basa en el análisis

de las proporciones existentes en la composición de las fachadas de los casos

de estudio seleccionados. En ese sentido se realizó un levantamiento métrico,

de las iglesias La Merced, San Cristóbal y Señor de Puelles,

lo cual se llevó a cabo con la ayuda de instrumentos de medición tradicional,

como cinta métrica. Después de tener los datos de las iglesias, se empleó el

teorema de Tales para obtener un levantamiento altimétrico, ya que no se

dispone de instrumentos tecnológico; se propone este método para tener una

altura promedio de las iglesias mencionadas. Después de completar el primer

paso, se transfieren todos los datos recolectados a una ficha de registro. Esta

ficha mantendrá la información organizada, lo que facilitará su acceso y

manejo.

De acuerdo con Aparicio et al. (2017), “La

fotogrametría digital tridimensional ha irrumpido a favor de la conservación y

gestión del patrimonio cultural, sobre todo en el campo de la documentación,

con posibilidades de ser usada para múltiples fines que involucren bienes

patrimoniales” (p.7). Para lograrlo se empleó un dron, con el objetivo de

capturar imágenes aéreas desde distintos ángulos, lo cual sería difícil de

conseguir con cámaras convencionales. El procesado digital de la información

obtenida hace posible la construcción de modelos digitales sólidos (Martínez

Rubio et al., 2018). Para ello, se obtuvieron 102 fotografías de la iglesia San

Cristóbal, 78 de la iglesia Señor de Puelles, y 31 de

la iglesia La Merced. En este último caso, las condiciones climáticas adversas

y la ubicación de la iglesia limitaron la captura de más imágenes, dificultando

así una fotogrametría más completa. El uso del dron permitió acceder

visualmente a zonas elevadas y de difícil acceso, mejorando considerablemente

la calidad del registro fotográfico.

Además de las técnicas mencionadas, la fotogrametría

digital 3D ha demostrado ser una herramienta valiosa en la documentación y

análisis del patrimonio arquitectónico y epigráfico. Por ejemplo, en el

proyecto del Museo Virtual de Santa Criz de Eslava se

aplicaron técnicas fotogramétricas para generar modelos tridimensionales

precisos de inscripciones y elementos arquitectónicos, permitiendo una mejor

comprensión de la secuencia estratigráfica y constructiva del sitio. Este

enfoque no solo facilitó la investigación académica, sino que también promovió

la difusión y conservación del patrimonio mediante la creación de un museo

virtual accesible al público (Andreu Pintado y Serrano Basterra,

2019).

Para la exportación de la fotogrametría al sotfware Revit es importante tener en cuenta que Agisoft

Metashape no es compatible directamente con el mismo.

Por ello, el formato de archivo deberá guardarse en E57, el cual puede abrirse

en Recap Pro para realizar modificaciones en la

fotogrametría. Posteriormente se convertirá a RCS, un formato compatible con Revit, permitiendo así llevar a cabo el modelado digital de

la iglesia. Por lo tanto, se conseguirá identificar y describir las variaciones

de la morfología de las fachadas de las iglesias San Cristóbal, La Merced y

Señor de Puelles, entre los años 1940 y 2024; más

aún, el uso de estas técnicas no es ni destructivo ni invasivo (Vargas Febres

et al. 2021); se pueden emplear técnicas no destructivas para el diagnóstico de

las fachadas de las iglesias.

A

partir de estos registros gráficos y digitales, se consideró también la

importancia de integrar tanto el levantamiento físico como el relevamiento

simbólico, tal como señala Romero Galarza (2015), incorporando no sólo

mediciones precisas, sino también la interpretación histórica y estilística de

los elementos arquitectónicos. Además, siguiendo las metodologías recientes

propuestas por Quintilla Castán y Agustín Hernández

(2023), se valoró el potencial de integrar los datos obtenidos en modelos

tridimensionales compatibles con sistemas de información como HBIM, lo que

favorece su conservación, análisis y consulta futura.

Resultados

Para

el primer resultado se realizó la investigación de la documentación y se obtuvo

un total de 2 fotografías históricas de la iglesia San Cristóbal, 2 fotografías

históricas de la iglesia La Merced y 2 fotografías históricas de la iglesia

Señor de Puelles, las cuales nos proporcionarán

información para analizar la variación morfológica cada una de las iglesias

entre los años 1940 y 2024.

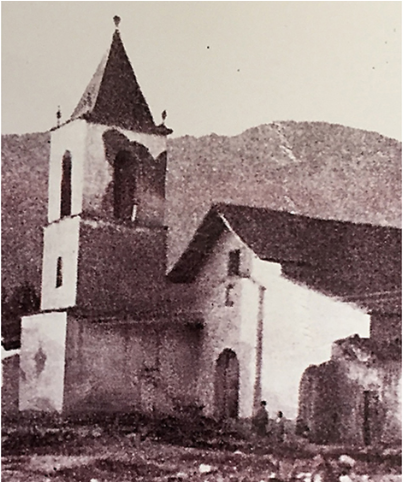

Figura

1

Fotografía antigua de la fachada de

la iglesia La Merced, 1921

Fuente: (Orlando Bravo, 2014).

Figura 2

Fotografía actual de la fachada de

la iglesia La Merced 2024

Fuente: (Diócesis de Huánuco, 2025).

Figura 3

Fotografía antigua de la fachada de

la iglesia San Cristóbal 1940

Fuente: (Hurtado-Valdez, 2020).

Figura 4

Fachada actual de la iglesia San

Cristóbal 2024, posterior a la caída de la torre campanario

Fuente:

(Rivera Godoy, 2013).

Figura 5

Fachada de la iglesia Señor de Puelles entre los años 2011 – 2013

Fuente:

(Rivera Godoy, 2013).

Figura 6

Fachada de la iglesia Señor de Puelles 2024

Fuente:

(City Perú, 2023)

Para

el segundo resultado se realizó el levantamiento en el software AutoCAD de las fachadas de las iglesias, debido al

levantamiento métrico y altimétrico. Aquí se obtuvo la altura promedio con el

teorema de Tales, el cual nos dio la altura de 6,65 metros, ubicado en el atrio

de la iglesia La Merced, el cual tiene una longitud de 48,35 metros. En el caso

de la iglesia San Cristóbal se realizó la misma metodología; su altura promedio

fue de 5,54 metros, con una longitud de 15,60 metros respecto a su fachada

principal; ya en su fachada secundaria tuvo una longitud de 52,30 metros. En el

caso de la iglesia Señor de Puelles, esta posee una

altura promedio de 5,40 metros con una longitud de 20,57 metros; las medidas

obtenidas ayudaron al levantamiento en 2D de las fachadas, por lo que se

realizó un cuadro comparativo de las elevaciones arquitectónicas, donde se

identifican las alturas y longitudes de las tres iglesias mencionadas, las cuales

fueron corroboradas mediante entrevistas abiertas realizadas a personas clave

vinculadas a cada iglesia. En el caso de la iglesia San Cristóbal se entrevistó

al encargado de mantenimiento, quien proporcionó información relevante sobre

las transformaciones físicas y materiales. Para la iglesia La Merced, la

entrevista fue dirigida al arquitecto responsable, quien brindó una perspectiva

más técnica sobre su evolución arquitectónica. Finalmente, en la iglesia Señor

de Puelles se conversó con el personal de guardianía,

quien señaló que muchos de los fundadores ya no se encuentran presentes, pero

compartió datos valiosos sobre las modificaciones realizadas a lo largo del

tiempo.

Para finalizar el redibujado de las fachadas en

AutoCAD, se emplearon las fichas de observación elaboradas para cada iglesia,

en las que se identificaron elementos verticales, horizontales y ornamentales.

A través de estas fichas se recopilaron datos, como el número y tipo de

puertas, materiales utilizados, características de las ventanas, estilo y

cantidad de columnas, materiales predominantes, detalles ornamentales, como

frontones, estilos arquitectónicos y elementos destacados, como cúpulas,

chapiteles y torres campanario con sus respectivos cuerpos. Esta información

permitió representar gráficamente cada detalle e identificar los materiales

predominantes en cada componente arquitectónico. Para complementar el análisis,

se elaboró una ficha de comparación fotográfica: en el caso de la iglesia La

Merced, se consideraron los años 1921, 1942 y 2024; para la iglesia San

Cristóbal, los años 1940, 2013 y 2024; y para la iglesia Señor de Puelles, los años 2011, 2013 y 2024. Estas comparaciones

evidencian cómo los estilos arquitectónicos han variado, incorporando nuevas

influencias a lo largo del tiempo.

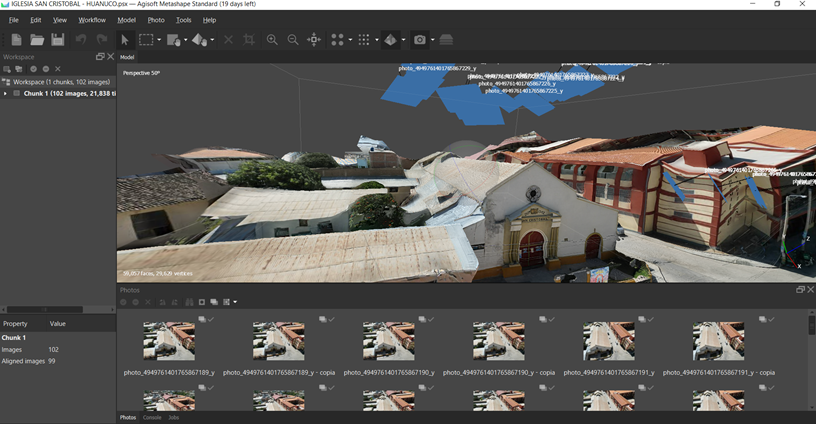

En el tercer resultado se realizó la fotogrametría,

Para la obtención de la fotogrametría de la iglesia San Cristóbal, se tuvo un

mínimo de 102 fotografías de distintos ángulos, a fin de captar mejor todos los

detalles de la fachada de la iglesia-esto con la ayuda de un dron-; así mismo,

se realizó el proceso con el programa Agisoft Metashape, en el cual generamos la nube de puntos. En el

primer proceso nos dio un total de 21 000, nube de puntos, donde se obtuvo

deficiencias en la fotogrametría, pues no había un buen acabado sobre todo en

la fachada, de tal manera que se procedió a generar nuevamente la nube de

puntos. En este segundo intento nos dio un total de 6 800 000, nube de puntos,

por lo tanto, se obtuvo una mejor fotogrametría, con un mejor acabado en los

detalles y una buena resolución.

Figura 7

Procesamiento para la obtención de

la fotogrametría de la fachada principal de la iglesia San Cristóbal

En

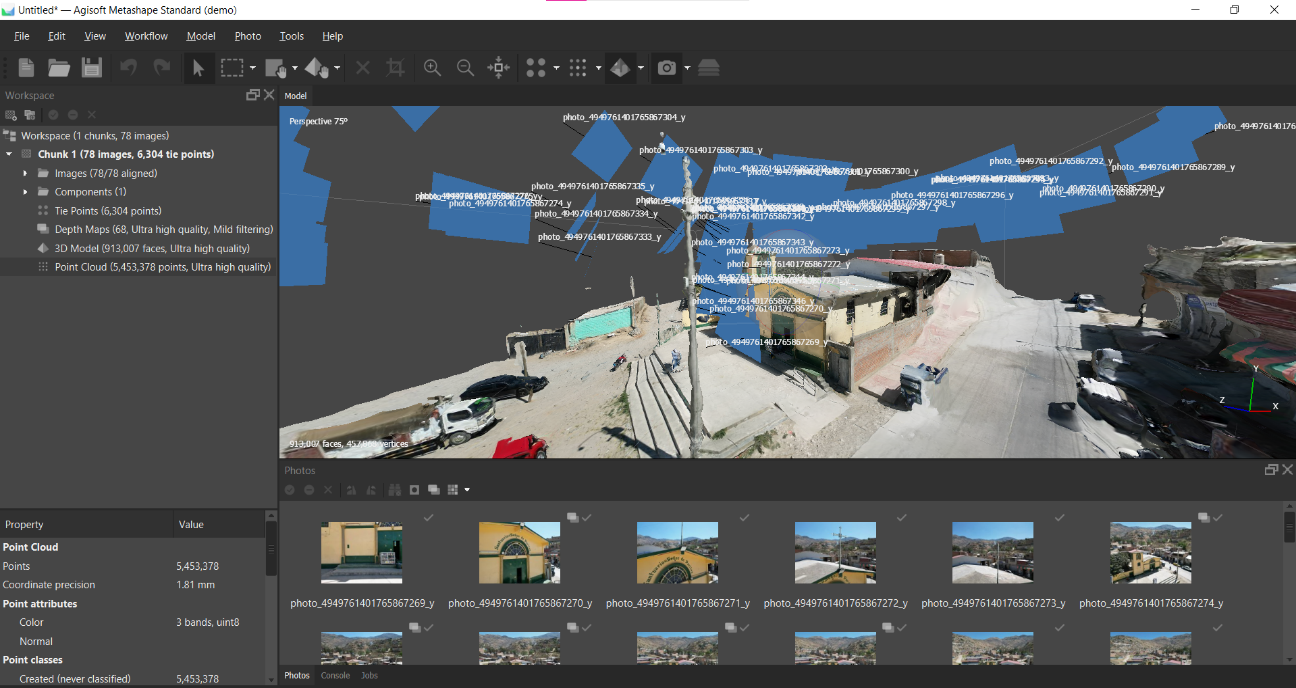

el caso de la iglesia Señor de Puelles se obtuvo un

mínimo de 78 fotografías de distintos ángulos, con el fin de captar mejor todos

los detalles de la fachada de la iglesia —esto con la ayuda del dron—; así

mismo, se realizó el proceso con el programa Agisoft Metashape, se generó la nube de puntos, la cual dio un

total de 5 453 378, nube de puntos. Por lo tanto, se obtuvo una mejor

fotogrametría, con un mejor acabado en los detalles y una buena resolución.

Figura 8

Procesamiento para la obtención de

la fotogrametría de la fachada principal de la iglesia Señor de Puelles

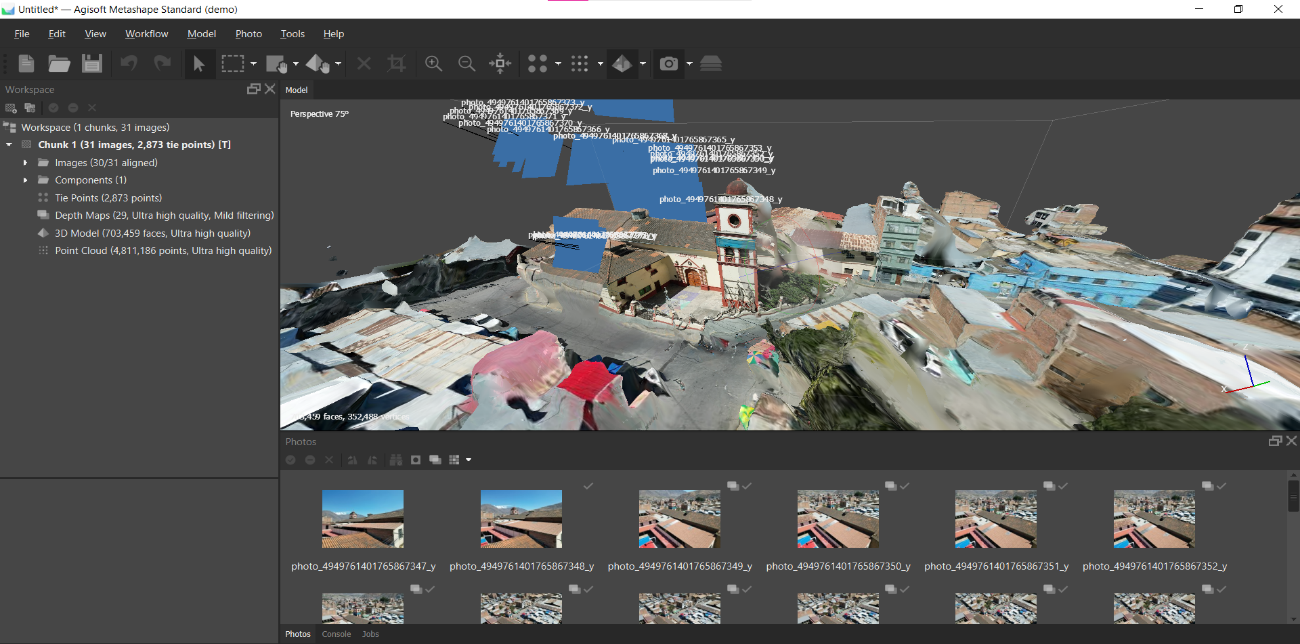

En

el caso de la iglesia La Merced solo se logró obtener un total de 31

fotografías, debido a las condiciones climáticas adversas y a la ubicación de

la iglesia, factores que dificultaron el levantamiento adecuado. El proceso se

realizó con el programa Agisoft Metashape,

mediante el cual se generó inicialmente una nube de puntos compuesta por 2873

elementos. Esta primera versión presentó deficiencias notorias en la calidad de

la fotogrametría, especialmente en la fachada principal del lateral izquierdo,

donde no se obtuvo un modelado completo ni preciso. Ante estos resultados se

procedió a repetir el procesamiento, logrando entonces una nueva nube de puntos

más densa, con un total de 4 811 186 puntos, esta segunda versión permitió una

mayor aproximación al modelado deseado, los resultados aún no fueron óptimos,

debido a que no se alcanzó el mínimo recomendado de fotografías para una

reconstrucción tridimensional de alta calidad, la fotogrametría de la iglesia

La Merced quedó limitada por factores externos al proceso técnico.

Figura 9

Procesamiento para la obtención de

la fotogrametría de la fachada principal de la iglesia La Merced

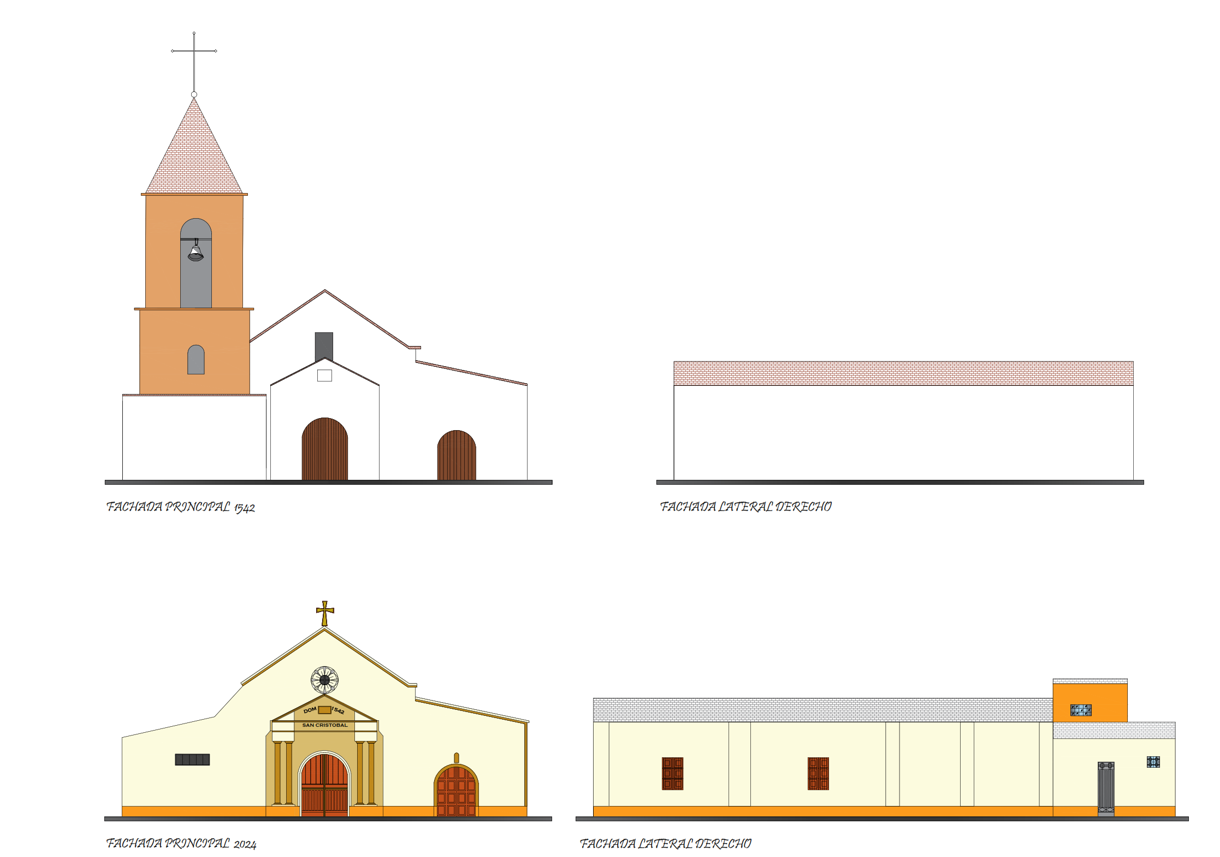

Como

cuarto resultado, se presentan las variaciones morfológicas de la fachada de la

iglesia San Cristóbal entre los años 1940 y 2024. A continuación, se detallan

las características arquitectónicas observadas en cada periodo:

a) La fachada de la iglesia San Cristóbal (1940) se

presentaba en su estado original, destacándose por su forma, estructura y

materialidad. Presentaba una fachada principal construida en adobe, con muros

de 60 cm de espesor y un revestimiento de yeso pintado con tierra natural. La

torre campanario, compuesta por tres cuerpos también de adobe, contaba con

diversos revestimientos de barro, yeso y pintura natural, y albergaba elementos

estructurales de madera para sostener las campanas, aunque con el tiempo solo

se conservaron aberturas en dos cuerpos. El pórtico de la fachada, también de

adobe, tenía un acabado similar al muro principal y un diseño sobrio, con un

relieve que enmarcaba el ingreso y una pequeña abertura superior. La cobertura

era de madera con techo de tejas y un remate piramidal en la torre, decorado

con una cruz metálica. Las puertas, tanto principal como secundaria, eran de

madera, pero mostraban un notable deterioro debido al uso de materiales poco

resistentes, lo que afectaba a la iglesia.

b) En el año 2013,

la fachada de la iglesia San Cristóbal mantenía la torre campanario y las dos

puertas de arco de medio punto con las mismas características en su fachada

desde 1940. La torre ya no conservaba los detalles ornamentales, pero las

puertas sí los preservaban. También se observa que continuaba con el techo a

dos aguas, al cual se integraron cornisas triangulares y un detalle, como la

cruz, así como un rosetón circular con elementos decorativos. Se aprecia un

atrio con frontón triangular, acompañado de una cornisa escalonada, un

entablamento y cuatro columnas toscanas, junto con sus respectivos zócalos y

pedestales. Así mismo, se integraba un cerco que delimitaba el espacio de la

iglesia.

c) En el año 2024, la fachada de la iglesia San Cristóbal

presentaba diversas intervenciones y modificaciones a lo largo del tiempo, ya

que la mayor parte de esta iglesia predomina el material de adobe. La

modificación que más le ha marcado a la iglesia San Cristóbal ha sido la

pérdida de la torre campanario debido a un movimiento telúrico en el año 2014,

pero no fue este el detonante, sino que, debido a la presencia de humedad y la

falta de mantenimiento, está ya empezaba a presentar fisuras, como consecuencia

de esta gran pérdida, actualmente el área afectada, fue intervenida con

concreto armado y drywall,

y su cubierta reemplazada por calamina sostenida por madera. La sección central

conservaba su estructura de adobe, aunque mostraba fisuras y deformaciones

debido a remodelaciones deficientes. La parte derecha mantenía en mayor medida

sus materiales originales, como muros de adobe revestidos con mortero de cal,

aunque también presentaba fisuras. El pórtico fue mayormente reconstruido en

concreto y yeso, y evidenciaba fisuras en su base. Entre los componentes arquitectónicos

se identificaron una cubierta de calamina a dos aguas, dos relieves en la parte

superior, puertas de madera, una ventana metálica reemplazada tras la caída de

la torre, un rosetón también metálico y una cruz en la cima de la cubierta. El

cerco perimetral estaba compuesto por concreto y metal, delimitando el espacio

de la iglesia.

Figura 10

Levantamiento arquitectónico de la

fachada principal y secundaria de la iglesia San Cristóbal (1940 y 2024)

Nota. Elaborado en AutoCAD con base en mediciones in situ, fotografías históricas y

observación directa, lo que permite evidenciar variaciones en la torre

campanario, materiales y configuración ornamental.

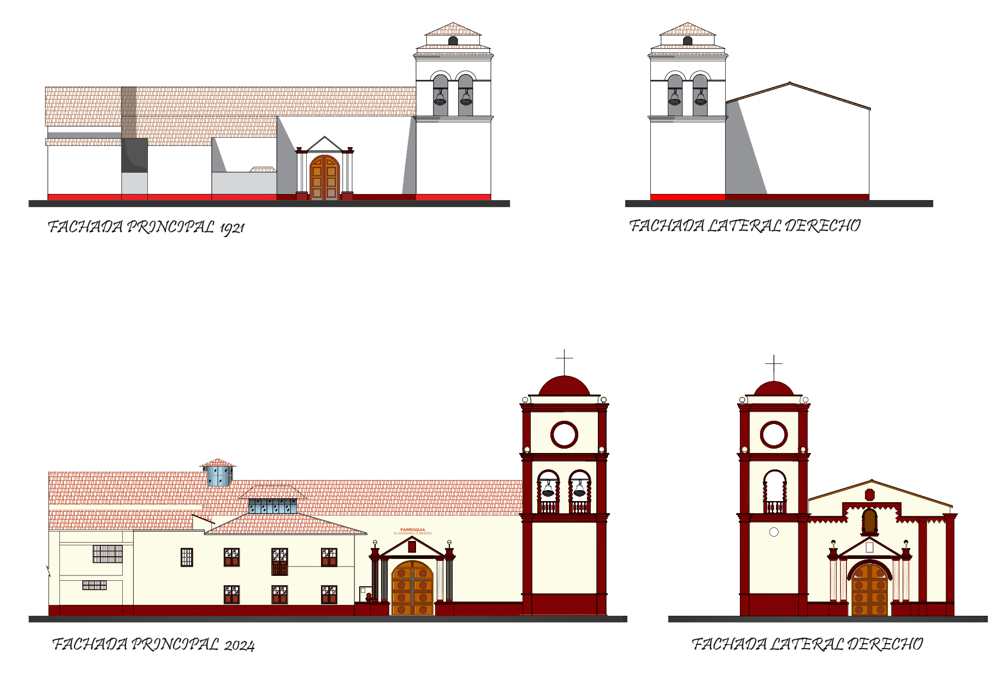

A

continuación, se presentan las variaciones morfológicas de la fachada de la

iglesia La Merced entre los años 1921 y 2024. A continuación, se detallan las

características arquitectónicas observadas en cada periodo:

a) En el año 1921, la fachada de la iglesia La Merced se

presentaba en su estado original, destacándose por los materiales utilizados en

aquella época, así como por su forma, estructura y materialidad. Además,

presentaba un atrio principal, donde se visualizaba una puerta de arco de medio

punto, acompañada de cuatro columnas dóricas, con sus respectivos zócalos y

pedestales, además de un frontón triangular con cornisas. Así mismo, se

observaba una torre campanario de dos cuerpos, que contaba con dos ventanas de

arco de medio punto y un chapitel mediano con una pequeña abertura en su

interior. La iglesia conservaba un techo a dos aguas y, finalmente, se

identificaba una fachada lisa con dos ductos en el lado izquierdo.

b) En el año 1942, la fachada de la iglesia La Merced

mantenía su atrio principal con las mismas características en su fachada de

1921 y conservaba el techo a dos aguas. Se visualizaba la integración de un

cuerpo adicional en su torre campanario, el cual presentaba una abertura

circular, así como una cúpula coronada por una cruz. También se observaban dos

ventanales sobresalientes del techo, conocidas como linternas. Finalmente, se

identificó la integración de un volumen cerrado con seis ventanas rectangulares

dispuestas en forma vertical, que aparentemente sustituía el espacio donde

anteriormente se ubicaban los dos ductos visibles en la fachada de 1921,

remodelado por este nuevo e imponente elemento.

c) En el año 2024, la fachada de la iglesia La Merced

mantenía su atrio principal con las mismas características observadas en su

fachada de 1921, así como las particularidades de la torre campanario, la

integración de las linternas en el techo y el volumen en el lado izquierdo, con

sus seis ventanas, elementos presentes en la fachada de 1942. En ese año

también se integró un cerco con detalles alusivos a la iglesia, cuyo propósito

fue delimitar su espacio. El estilo arquitectónico de la iglesia presentaba

diversas influencias a lo largo del tiempo. En su fachada de 1921 predominaban

elementos barrocos y renacentistas, mientras que en 1942 se evidenciaba una

transición hacia un estilo colonial. Actualmente, se identificó una combinación

de estilos, aunque con una clara prevalencia del barroco.

Figura 11

Levantamiento arquitectónico de la fachada principal y secundaria de la iglesia La Merced (1921 y 2024)

Nota. Desarrollado mediante medición tradicional, análisis

fotográfico y ficha de observación. Se observa la evolución morfológica del

atrio, torre campanario y volumen lateral.

Se

presentan las variaciones morfológicas de la fachada de la iglesia Señor de Puelles entre los años 2011 y 2024. A continuación, se

detallan las características arquitectónicas observadas en cada periodo:

a) La fachada de la iglesia Señor de Puelles

en el año 2011 se presentaba en su estado original, destacándose por los

materiales utilizados en aquella época, así como por su forma, estructura y

materialidad, de igual manera, presentaba en un atrio principal, donde se

visualizaba una puerta de arco de medio punto. Contaba con un techo a dos aguas

rematado por una cruz, así como un rosetón en forma de media luna. También se

observaba una torre campanario de dos cuerpos, que incluía tres ventanas de

arco de medio punto y un detalle ornamental en forma de cruz. En su fachada

lateral derecha se identificaba una puerta auxiliar acompañada de cuatro

ventanas rectangulares.

b) La fachada de la iglesia Señor de Puelles

en el año 2024 mantenía la torre campanario y su atrio principal con las mismas

características observadas en su fachada del año 2011. En este periodo se

levantaron dos muros con una puerta auxiliar, lo que impedía visualizar la

fachada del lateral derecho, visible en los años mencionados. Se identificaba

la integración de cuatro columnas toscanas con sus respectivos pedestales y

detalles en la parte superior, así como elementos religiosos en la puerta. El

estilo que conservaba la iglesia era el barroco, evidenciado tanto en el año de

su construcción como en los detalles ornamentales presentes en su arquitectura.

Figura 12

Levantamiento arquitectónico de la fachada principal y secundaria de la iglesia Señor de Puelles

Nota. Dibujo técnico realizado en AutoCAD a partir de

levantamiento métrico, entrevistas y ficha de observación. Se identifican

adiciones recientes como columnas toscanas y cerramientos laterales.

DISCUSIÓN

El

análisis morfológico realizado en las fachadas de las iglesias de San

Cristóbal, La Merced y Señor de Puelles ha revelado

una valiosa síntesis entre permanencia estilística y transformación

arquitectónica. Estas edificaciones no solo responden a una lógica constructiva

y ornamental heredada del barroco andino, sino que también evidencian un

proceso continuo de apropiación y resignificación por

parte de las comunidades locales. La presencia reiterada de la tipología de

portada-retablo, así como el uso de piedra y adobe como materiales

predominantes, apunta a una adaptación formal que armoniza el simbolismo

católico con tradiciones constructivas andinas.

La incorporación de metodologías que contemplan tanto

el registro geométrico como el simbólico permite una comprensión más profunda

de los bienes patrimoniales, aspecto resaltado en el estudio de Romero Galarza

(2020), como una herramienta exploratoria de estructuras complejas, capaz de

construir y relacionar representaciones simplificadas del mundo real, que nos

ayuden a comprender, investigar e interpretar las cualidades arquitectónicas y

urbanísticas de una ciudad, en un periodo histórico determinado (Fraile, 2015),

los avances en representación digital, como en el caso de los planteados por Quintilla Castán

y Agustín Hernández (2023), quienes subrayan la necesidad de gestionar de

manera interoperable y accesible la información patrimonial mediante modelos

tridimensionales, optimizando así las estrategias de conservación y difusión.

Sin embargo, más allá de las similitudes, las

diferencias detectadas en elementos como la simetría compositiva, el número de

cuerpos, la disposición de las torres y el repertorio ornamental permiten

inferir distintas fases de intervención, que responden tanto a condiciones técnicas

como a decisiones institucionales o comunitarias. Estas variaciones no son

meramente formales, sino que reflejan una compleja historia de conservación,

transformación funcional e, incluso, de abandono. Marín Chaves et al., (1994) afirman

que la morfología de los edificios patrimoniales es una huella legible de su

historia material y el análisis arquitectónico permite reconocer periodos de

cambio, reparación o deterioro.

En este sentido, se vuelve fundamental entender la

fachada no solo como una superficie estética, sino como un documento

tridimensional que registra tensiones históricas, sociales y ambientales. Esta

idea se vincula estrechamente con los postulados de De

Souza Lima et al. (2022), quienes señalan que el diagnóstico visual y el mapeo

de patologías son herramientas imprescindibles para la conservación preventiva,

ya que permiten identificar causas de deterioro antes de que los daños sean

irreversibles. Su estudio de caso demuestra cómo el reconocimiento sistemático

de fisuras, humedades, desprendimientos y otros síntomas constructivos puede

orientar planes de intervención más eficaces y sensibles al contexto original

del edificio.

Del mismo modo, esta investigación se inscribe en una

corriente contemporánea que aboga por la incorporación de herramientas

digitales en la documentación y gestión del patrimonio. Aguilar Ramírez et al.

(2019), por su parte, destacan la importancia de la fotogrametría como una

herramienta para documentar y difundir el patrimonio, lo cual permite su

conservación y promoción turística. Por tanto, la integración de estas

tecnologías permitiría, en el contexto huanuqueño, generar archivos digitales

de alta precisión que sirvan como insumo para proyectos de restauración,

educación patrimonial y turismo cultural sostenible.

Además, el levantamiento digital puede jugar un rol

crucial en la protección del patrimonio ante desastres naturales, considerando

que muchas de estas edificaciones se encuentran en zonas sísmicas o expuestas a

condiciones climáticas adversas. La creación de réplicas digitales facilita

tanto la planificación estructural como la conservación del valor simbólico, ya

que permite preservar fielmente los detalles compositivos y materiales, aun

cuando el edificio sufra deterioro físico.

Así mismo, el uso de herramientas digitales, como la

fotogrametría, han resultado fundamentales para obtener datos confiables de los

elementos constructivos originales y sus variaciones. Esta tecnología permitió

validar dimensiones, reconocer patrones de intervención y detectar alteraciones

invisibles en registros tradicionales. Además, “La fotogrametría digital no

solo reduce significativamente el tiempo en campo, sino que permite un análisis

posterior más preciso y profundo, facilitando la detección de errores en

levantamientos tradicionales y fortaleciendo el proceso de catalogación”

(Medina, 2014, p. 26). Así, su aplicación no solo mejora la precisión técnica

del análisis, sino que también contribuye a una documentación más sólida del

patrimonio arquitectónico.

En resumen, el análisis morfológico realizado no solo

aporta a la caracterización formal de las fachadas estudiadas, sino que,

además, abre nuevas posibilidades para la comprensión y gestión integral del

patrimonio arquitectónico. Este enfoque multidimensional, que combina lectura

formal, análisis histórico-patológico y documentación digital, sienta las bases

para una restauración crítica, informada y respetuosa de los valores culturales

y materiales de las iglesias huanuqueñas. Así, la arquitectura se afirma no

sólo como testimonio estético, sino como artefacto histórico y herramienta de

identidad colectiva.

Además, el proyecto del Museo Virtual de Santa Criz de Eslava, en Navarra (España), constituye un ejemplo

del uso efectivo de la fotogrametría digital 3D en la documentación y difusión

del patrimonio arquitectónico. En este caso, se aplicó esta técnica para

digitalizar elementos epigráficos romanos, creando un entorno tridimensional

interactivo que facilita tanto su estudio detallado como su acceso público sin

riesgo de deterioro físico. Esta iniciativa subraya el potencial de la

fotogrametría para conservar y compartir el patrimonio histórico de manera

accesible y segura (Andreu Pintado y Serrano Basterra,

2020).

Conclusiones

a) El estudio confirma que el uso de diversas técnicas e

instrumentos metodológicos es fundamental para realizar un análisis correcto y

efectivo de las fachadas de las iglesias La Merced, San Cristóbal y Señor de Puelles, en Huánuco (Perú). El procesamiento de datos

obtenidos a través de plataformas gráficas 2D y 3D, como AutoCAD y Agisoft Metashape, permite un

estudio detallado de los cambios sufridos por estas iglesias a lo largo del

tiempo. Estas herramientas proporcionan información valiosa sobre la forma y

proporción de las fachadas.

b) Se puede afirmar que las fachadas iniciales de las

iglesias mencionadas han experimentado cambios notables debido a diversos

factores. En el caso de la iglesia La Merced, la construcción original no

contaba con una torre campanario de tres cuerpos, ya que inicialmente solo

tenía dos. Posteriormente, la torre fue completada con un tercer cuerpo,

sostenida por soportes para evitar su derrumbe, debido a la falta de

mantenimiento adecuado. Además, la parte lateral derecha de la fachada

principal, que originalmente era lisa con dos ductos, ahora presenta un volumen

con seis ventanas coloniales rectangulares verticales, así como la integración

de linternas en el techo y una mayor ornamentación en la fachada secundaria.

c) La iglesia San Cristóbal también ha sufrido cambios

significativos en su fachada. La estructura original incluía una torre

campanario que colapsó debido a la falta de mantenimiento, la humedad y un

movimiento telúrico, en el año 2014. Actualmente, la fachada principal ha sido

completamente restaurada, mientras que la fachada secundaria en el lateral

derecho ha pasado de ser lisa a tener ventanas coloniales y una puerta

auxiliar.

d) En la iglesia del Santuario del Señor de Puelles, se han establecido nuevos cercos perimetrales que

antes no existían. Además, se han añadido columnas de estilo dórico en la

fachada y se han incorporado detalles ornamentales en la parte superior de la

puerta, así como en las gradillas y el acceso.

e) En conjunto, las iglesias La Merced, San Cristóbal y

Señor de Puelles han experimentado cambios

arquitectónicos significativos entre los años 1940 y 2024, evidenciados a

través del uso de avanzadas herramientas que han permitido identificar a cada

una de las iglesias.

REFERENCIAS

Aguilar

Ramírez, J., Pahuana Castillo, K., Florián Alvarado,

A., Pérez Cruz, A., Pérez Hernández, M., y Guerrero Rodríguez, R. (2019).

Proyecto uso de la técnica de fotogrametría para la difusión del patrimonio y

su promoción turística en Guanajuato. Jóvenes

en la Ciencia, 5(1), 1-9.

https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3078/2540

Andreu Pintado, J., y Serrano Basterra, P. (2019). Utilidades de la fotogrametría digital

3D en la investigación epigráfica y en la transferencia social de sus

resultados: El caso del Museo Virtual de Santa Cruz de Eslava (Navarra,

España). Cuadernos del Marqués de San

Adrián, (11), 107-127.

https://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_paginas/18038/cuadernos11articulo5.pdf

Aparicio, P., Espinoza Figueroa,

F., Del Cisne Aguirre, M., Mejía, P., y Matovelle,

C. (2018). Fotogrametría digital para el levantamiento 3D del sitio

arqueológico de Todos Santos, Cuenca (Ecuador) ESTOA. Revista de la

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 7(13),

25-35. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-92742018000100031

Arencibia Iglesias, S. Romeo Sáez, A., y Fernández Muñoz, N.

(2015). Formas de deterioro presentes en

las fachadas de piedra de “El Arsenal”. Arquitectura y Urbanismo, 36(3),

79-91. https://www.redalyc.org/pdf/3768/376841788006.pdf

Bettarello, F., Caniato, L., y Caniato, M. (2023).

Siete siglos de evolución arquitectónica eclesiástica y su influencia en la

acústica interior: El caso de la cúpula de Conegliano

en Italia. Buildings, 13(2), 299.

https://www.mdpi.com/2075-5309/13/2/299

Ching, F. (1982). Arquitectura

forma, espacio y orden. Ediciones GG.

City Peru

(2023). Iglesia Señor de Puelles.

https://cityperu.com/iglesia/huanuco/iglesia-senor-de-puelles/

Cuadros Chávez, H. (2020). Iglesia

Matriz de Jauja. Plan de recuperación y proceso de intervención

restaurativa. Devenir - Revista De

Estudios Sobre Patrimonio Edificado, 7(14), 71–90. https://doi.org/10.21754/devenir.v7i14.808

Choisy, A. (1899). Historia

de la arquitectura (Tomo I y II). Instituto

Juan de Herrera.

De Souza Lima, F. F., Barreto

Monteiro, E. C., Da Costa e Silva, A. J., Ferreira de Vasconcelos Filho, A. G.,

Rocha Lemos, A., Barreto Tenório, A. F., Marques do Rêgo, C., Ferreira Borba,

L. F., & Marques Barreto, L. (2022). Pathological

manifestations in façades of historic buildings – damage map: case study of the

church Santuário Nossa Senhora de Fátima. Research,

Society and Development, 11(11). https://doi.org/10.33448/rsd-v11i11.33394

Del Pino Martínez,

I., y Calderón, M. L. L. (2022). Torre de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito:

historia, proporciones y medidas. Ge-conservación,

21(1), 85-94.

https://oa.upm.es/70081/3/2022_Geconservacion.pdf

Diócesis de Huánuco (2025). El

sagrario La Merced. http://diocesisdehuanuco.com/elsagrariodelamerced/

Fraile Narváez, M. A. (2015).

Tecnología digital: una posible herramienta para la conservación del patrimonio

arquitectónico. Revista Pensum, 1(1), 70–82.

https://doi.org/10.59047/2469.0724.v1.n1.12748

Fort González, R. (2007). La contaminación atmosférica en el deterioro

del patrimonio monumental: Medidas de prevención. En M. A. Vicente-Tavera

(Ed.), Ciencia, tecnología y sociedad para una conservación sostenible del

patrimonio pétreo, (pp. 57-71). Instituto Geológico y Minero de España

(IGME). https://digital.csic.es/handle/10261/8322

Gutierrez Pinto, D., y Alfaro Auca, C. (2024). Deconstrucción,

fragmentación y ruptura de las fachadas como envolventes en los centros

históricos de Arequipa y Cusco. Ge-Conservación, 26(1), 44-67.

https://doi.org/10.37558/gec.v26i1.1296

Hernández Sampiere,

R. Baptista Lucio, P., y Fernández Collado, C. (2003). Metodología de la investigación. McGraw-Hill, Interamericana

Editores.

https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf

Hincapié Aristizábal,

R., Chávez Beltrán, A., y Zapata Albán, C. A. (2018). Nuestra Señora de Guadalupe de Cartago: doscientos años de historia y

de fe (Edición digital). Universidad del Valle.

https://doi.org/10.25100/peu.215

Hurtado-Valdez, P. (2020). Tecnología

andina y española: Características constructivas de la torre de adobe de la

iglesia virreinal San Cristóbal de Huánuco, Perú. Informes de la Construcción, 72(559), e350. https://doi.org/10.3989/ic.72150

López Suscal,

P. M., y Aguirre Ullauri, M. C. (2023). Protocolos técnicos de conservación

patrimonial desde el análisis de riesgos y vulnerabilidades. El caso de la

arquitectura vernácula de Quingeo, Azuay, Ecuador. Arqueología de la Arquitectura, (20),

e139. https://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/view/302/6

Lupaca Huarac, M., y Saldaña

Cabanillas, A. (2022). Estado de

conservación de las fachadas de las Iglesias Virreinales de Juli,

Puno [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Unión]. Repositorio

Institucional UPeU. https://repositorio.upeu.edu.pe/server/api/core/bitstreams/62b2967b-c028-4158-ac15-9035d78d2f4c/content

Martínez Rubio, J., Fernández

Martín, J. J., y San José Alonso, J. I. (2018). Implementación de escáner 3D y

fotogrametría digital para la documentación de la iglesia de La Merced de

Panamá. EGA Revista de Expresión Gráfica

Arquitectónica, 23(33), 74-85. https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/9811

Marín Chaves, C., Andaluz Morillo,

N., Gisbert Aguilar, J., y Remón Cobeta,

A. (1994). Diagnóstico del deterioro de edificios del Patrimonio

Histórico-Artístico del sureste de la provincia de Huesca. Lucas Mallada: revista de ciencias, (6), 143-170. https://www.researchgate.net/publication/28129501

Medina Carrillo, F. (2014). La fotogrametría digital como herramienta de

trabajo para la toma de datos y catalogación de las iglesias románicas en la

comarca de Las Merindades (Burgos) [Tesis de grado, Universidad de

Alicante]. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/43582

Melchior Feilden, B., y Jokilehto, J. (1993).

Manual para el manejo de los sitios del Patrimonio

Cultural Mundial (pp. 103–104). ICCROM.

https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-02/2003_feilden_manual_manejo_spa_85882_light.pdf

Ministerio de Cultura. (1999). Relación de monumentos históricos del Perú. Centro Nacional de

Información Cultural. https://aulavirtual.cultura.pe/pluginfile.php/7084/mod_resource/content/1/relaciondemonumentoshistoricos.pdf

Mora García, R. T., Céspedes López,

M. F., y Louis Cereceda, M. (2009). Aplicación de la fotogrametría en el

levantamiento gráfico de la Iglesia de San José en Elche [ponencia]. Congreso Internacional de Expresión Gráfica

Aplicada a la Edificación, Barcelona, España. https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11364/02_PROCEEDINGS_M2_02_0005.pdf

Orlando Barvo,

J. (2014) Conozca cómo era la catedral

antigua y algunos lugares de Huánuco en 1922. Reporte al día.

https://reportealdia.blogspot.com/2010/08/conozca-como-era-catedral-antigua-y-la.html

Quintilla Castán,

M., y Agustín Hernández, L. (2023). Metodologías para el desarrollo de una base

de datos gráfica del patrimonio arquitectónico. ESTOA, Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad

de Cuenca, 12(1), 148–159. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-92742023000100148

Rivera Godoy, E. (2013a). Santuario de Puelles.

Huánuco Fotos. https://perumantam-kani.blogspot.com/

Rocha, E. A., Macedo, J. V.,

Correia, P., y Monteiro, E. C. (2018). Adaptación de mapa de daños a edificios históricos con

problemas patológicos: Estudio del caso de la Iglesia del Carmo

en Olinda PE.

Revista ALCONPAT, 8(1), 51–63. https://doi.org/10.21041/ra.v8i1.198

Romero Galarza, J. P. (2019).

Estudio formal, simbólico y estilístico de la fachada principal de la iglesia

de Zaruma a través de su levantamiento fotogramétrico

y relevamiento. Axioma: Revista de

docencia, investigación y proyección social, 21, 84-93. https://axioma.pucesi.edu.ec/index.php/axioma/article/view/587

Ruiz Ortiz, F. M., y Veloz Suarez,

G. F. (2024). Aplicación de la

fotogrametría como método para la conservación digital del patrimonio

arquitectónico, caso estudio Iglesia la Merced, Riobamba, Ecuador. Riobamba, Ecuador [Tesis de grado, Universidad

Nacional de Chimborazo]. Repositorio Institucional UNACH. http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14384

San Cristóbal Sebastián, A. (1996).

Las fachadas barrocas de Ayacucho. Anales

del Museo de América, (4), 127–136. https://www.academia.edu/36714156/LAS_FACHADAS_BARROCAS_DE_AYACUCHO

Uribe Pérez, S., Parra Vela, A.,

Chacón Chacón, F., y Orjuela Peña, J. (2022).

Revisión descriptiva sobre el uso de tecnologías digitales y herramientas de

diseño para la difusión y comunicación del patrimonio. Apuntes: Revista de estudios sobre patrimonio cultural, 35, Art. 23. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/35892

Vargas Febres, C., Rodríguez Salas,

D., y Achahui Alvarez, A.

(2021). Patologías mecánicas en elementos líticos de las iglesias patrimoniales

en la Plaza Mayor de Cusco. Devenir –

Revista de Estudios sobre Patrimonio Edificado, 8(16), 137–154. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-49492021000200137