ENSAYO

La cultura moche: maestría arquitectónica y sostenibilidad

en su entorno

The Moche culture: architectural mastery and

sustainability in their environment

Jhandira Guadalupe Domínguez Palacios 1,a,

Richard Stiven Espíritu Villanueva 1,a

1 Universidad

de Huánuco, Huánuco, Perú.

a Estudiante

de Arquitectura.

Recibido:

22-10-24

Aprobado:

23-12-24

Publicado:

06-01-25

RESUMEN

Objetivo. Examinar la arquitectura de

la cultura moche para comprender cómo sus prácticas constructivas reflejan su

adaptación al entorno, sus valores culturales y su estructura social. Método. A través de un análisis

profundo de sus técnicas constructivas y elementos arquitectónicos, se buscó

identificar cómo estos factores permitieron a los moche

consolidarse en la región costera del antiguo Perú y expresar sus creencias y

organización social a través de sus edificaciones. Resultados. Se revelan varios hallazgos clave. Así, se identificó

que los moche emplearon técnicas innovadoras en la construcción con adobe para

resistir las condiciones sísmicas y climáticas adversas de su entorno. Las

edificaciones monumentales, como las Huaca del Sol y de la Luna, se destacaron

por sus frisos decorativos, que ilustran el uso de la arquitectura como medio

de expresión religiosa y cultural, consolidando una identidad colectiva.

Además, el estudio muestra que la distribución urbanística moche organizaba los

espacios en función de una estructura social jerárquica, separando áreas

residenciales, productivas y ceremoniales, lo que evidencia una sociedad con

roles claramente definidos y un enfoque en la funcionalidad de sus espacios

habitacionales y ceremoniales. Conclusiones.

La arquitectura moche refleja una adaptación, tanto funcional como simbólica, a

su entorno natural y social. Sus construcciones, ya sean de tipo monumental o

habitacional, no solo respondían a necesidades prácticas y climáticas, sino que

también actuaban como vehículos de expresión cultural y cosmovisión, lo que

evidencia una profunda conexión entre el espacio físico y la identidad cultural

de la sociedad moche.

Palabras

clave:

arquitectura moche; urbanismo prehispánico; cultura moche; mochicas; prácticas

constructivas.

ABSTRACT

Objective. To examine

the architecture of the Moche culture in order to understand how its

construction practices reflect its adaptation to the environment, its cultural

values and its social structure. Method.

Through an in-depth analysis of their construction techniques and architectural

elements, we sought to identify how these factors allowed the Moche to consolidate

in the coastal region of ancient Peru and express their beliefs and social

organization through their buildings. Results.

Several Key findings were revealed. Thus, it was identified that the Moche

employed innovative techniques in adobe construction to resist the adverse

seismic and climatic conditions of their environment. Monumental buildings,

such as the Huaca del Sol and Huaca

de la Luna, stood out for their decorative friezes, which illustrate the use of

architecture as a means of religious and cultural expression, consolidating a

collective identity. In addition, the study shows that the Moche urban

distribution organized spaces according to a hierarchical social structure,

separating residential, productive and ceremonial areas, which evidences a

society with clearly defined roles and a focus on the functionality of its

habitational and ceremonial spaces. Conclusions.

Moche architecture reflects an adaptation, both functional and symbolic, to its

natural and social environment. Their constructions, whether monumental or

residential, not only responded to practical and climatic needs, but also acted

as vehicles of cultural expression and cosmovision,

which shows a deep connection between the physical space and the cultural

identity of the Moche society.

Keywords: Moche

architecture; hispanic urbanism; Moche culture;

Moche; constructions practice.

Citar como: Domínguez Palacios, J.

G., y Espíritu Villanueva, R. S. (2025). La cultura moche: maestría

arquitectónica y sostenibilidad en su entorno. Revista Científica De Ingeniería, Diseño y Arquitectura Contemporánea,

2(1). https://doi.org/10.37711/ idac.2025.2.1.1

INTRODUCCIÓN

La

cultura moche, que floreció en la costa norte del Perú entre los siglos I y

VIII d.C., es un testimonio asombroso de la capacidad humana para adaptarse a

entornos desafiantes (Alva y Donnan, 1993). En este

ensayo exploramos cómo la geografía y el clima de esta región árida influyeron

en el desarrollo de una civilización que se destacó por su ingenio y

sofisticación. La escasez de agua y el terreno desértico impulsaron a los moche a innovar en la gestión de recursos, llevando a

la creación de sistemas hidráulicos avanzados que no solo garantizaban el riego

agrícola, sino que también sostenían el crecimiento de centros urbanos vibrantes

(Pérez Agustina, 2019).

La

elección de materiales y diseño fue determinante en la construcción de sus

edificaciones. Utilizando adobe y quincha, los moche

desarrollaron viviendas que no solo ofrecían refugio, sino que también se

integraban armónicamente con el entorno (Bélisle,2008). La atención al diseño

se refleja en sus técnicas constructivas, donde la planificación cuidadosa y la

aplicación de métodos eficientes permitían construir estructuras duraderas y

resistentes a los sismos, un fenómeno frecuente en la región (Rengifo Chunga y

Rojas Vega, 2008).

Al

analizar la arquitectura y el urbanismo de los moche

se observa un claro orden social en la disposición de sus asentamientos (Bernier, 2008). La diferencia entre las residencias de la

élite y las viviendas de la clase trabajadora habla de una estructura

jerárquica que define la vida diaria (Chapdelaine,

1999). Los grandes templos y palacios, que formaban parte de su arquitectura

monumental, no eran solo espacios de veneración, sino también símbolos del

poder y la organización política de la cultura moche (Uceda, 2003).

Finalmente,

los sistemas hidráulicos emergieron como una manifestación tangible del ingenio

moche (Canziani Amico,

2012). La construcción de canales, reservorios y acueductos no solo garantizaba

el suministro de agua, sino que también facilitaba el control y la gestión de

la tierra y los cultivos (Pérez Agustina, 2019). Estos logros reflejan no solo

habilidades técnicas excepcionales, sino también una compleja organización

social que permitió a los moche prosperar en un

entorno adverso (Pimentel Aliaga, 2012).

A

través de este ensayo se busca destacar cómo cada uno de estos elementos se

interconecta, formando un panorama coherente de una civilización que supo

transformar su entorno mediante la ingeniería, la planificación y la

construcción, dejando un legado duradero que influirá en las generaciones

posteriores. La cultura moche, con su rica historia y su impacto en la

arquitectura y la gestión del agua, representa un ejemplo fascinante de

innovación y resiliencia en la antigüedad.

DESARROLLO

Clima y geografía

La

cultura moche, también conocida como mochica, fue una de las civilizaciones más

importantes del antiguo Perú. Se desarrolló en la costa norte del país, en una

franja que abarcaba los valles de los ríos Chicama,

moche, y Virú, entre los siglos I y VIII d. C. Los

mochicas crearon organizaciones políticas independientes, pero interconectadas,

que lograron establecerse exitosamente en este entorno costero. Como muchas

otras sociedades costeras, se les puede considerar un modelo de adaptación al

ambiente en el que vivieron, optimizando su aprovechamiento de los recursos y

desarrollando una civilización compleja en un entorno geográficamente

desafiante (Castillo Butters y Uceda Castillo, 2019).

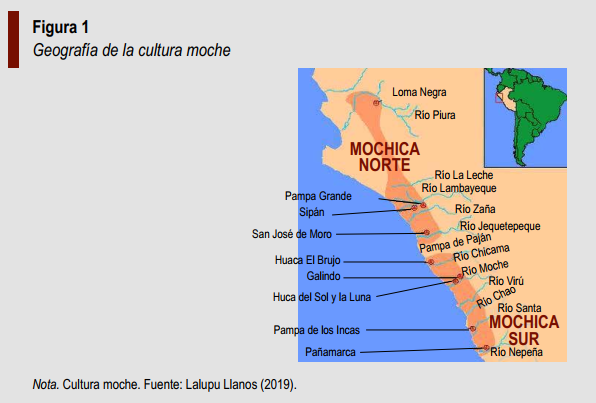

El territorio Mochica comprendía a un total de siete valles: Chicama, Santa Catalina, Virú, Chao, Huamanzaña, Santa Ana o Lacramarca y Nepeña (ver Figura 1). Este territorio sumaba una extensión cultivable de aproximadamente 1253 km², complementada con terrenos áridos que abarcaban 5332 km², lo que hacía un total de 6585 km² en toda la región (Larco Hoyle, 1938). La ubicación de la cultura moche (ver Figura 1), en una franja costera, les permitió desarrollar avanzadas técnicas agrícolas y aprovechar los recursos naturales de los valles fértiles, a pesar de la aridez de gran parte del territorio.

La

geografía del territorio moche combinaba desiertos costeros y valles fluviales,

caracterizados por su clima mayoritariamente seco y árido. Aunque la mayor

parte del año era casi sin lluvias, el acceso al agua proveniente de los ríos

que descendían de los Andes permitió a los mochicas superar las limitaciones de

la escasez de agua mediante la construcción de complejos sistemas de

irrigación. Estos sistemas fueron decisivos para sustentar la agricultura, lo

que permitió el crecimiento de la población y el florecimiento cultural.

El

clima dominante en la región que habitaron los moche ofrecía condiciones

favorables para el incremento de la población y su desarrollo cultural. Aunque

con el tiempo este clima ha cambiado, en el pasado proporcionaba un entorno

benigno que contribuyó significativamente a su expansión (Larco Hoyle, 1938). Sin embargo, también debieron enfrentarse a

desafíos climáticos, como el fenómeno de El Niño, que traía lluvias

torrenciales e inundaciones, que causaron destrucción en sus sistemas de riego

y en los asentamientos cercanos a los ríos.

MATERILES Y DISEÑOS

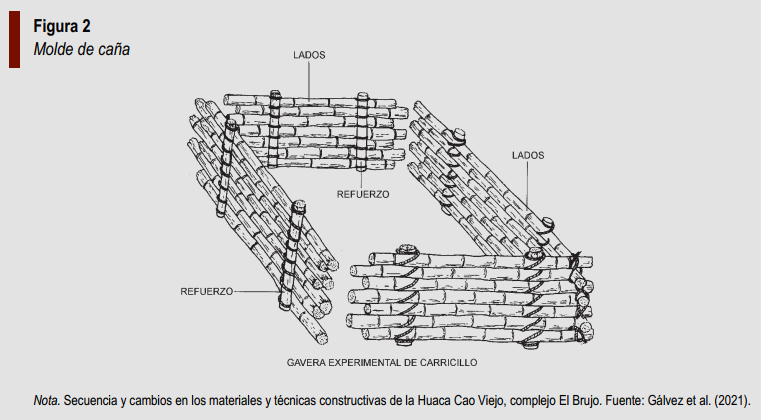

La cultura moche se distinguió por su notable manejo de materiales y su innovador diseño arquitectónico. Para sus construcciones más importantes, como templos, huacas, viviendas y tumbas, emplearon mayoritariamente adobe, bloques de barro secados al sol; un material sencillo que permitió la edificación de monumentales estructuras, como la Huaca del Sol. Los adobes en las primeras etapas de la cultura eran elaborados a mano en formas esféricas y semiesféricas, y posteriormente fueron evolucionando a modelos más regulares, como los adobes paralelepípedos, fabricados con moldes de caña o madera (ver Figura 2) (Canziani Amico, 2012). Estos avances técnicos permitieron crear edificaciones sólidas, adaptadas al clima árido de la costa norte del Perú.

El

uso de otros materiales complementaba las edificaciones mochicas. Madera, caña

y piedra se empleaban en detalles estructurales, como techos y cimientos. En

muchos casos, las edificaciones se construían sobre bases de piedra unidas con

barro, y los pisos y rampas se rellenaban con una mezcla de tierra, piedras y

fragmentos de adobes. Esta combinación de materiales, todos propios de la

región, les permitió levantar complejas construcciones que resistían las

inclemencias del tiempo (Paz Salazar, 2023).

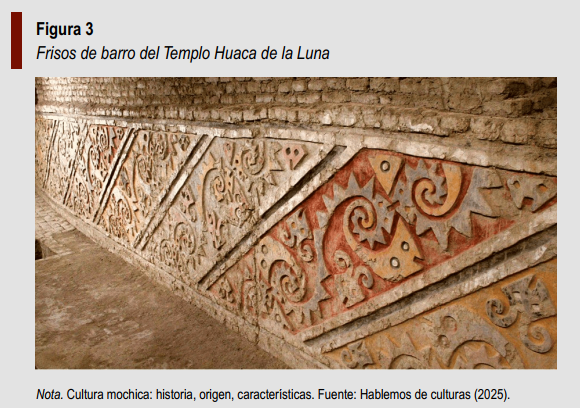

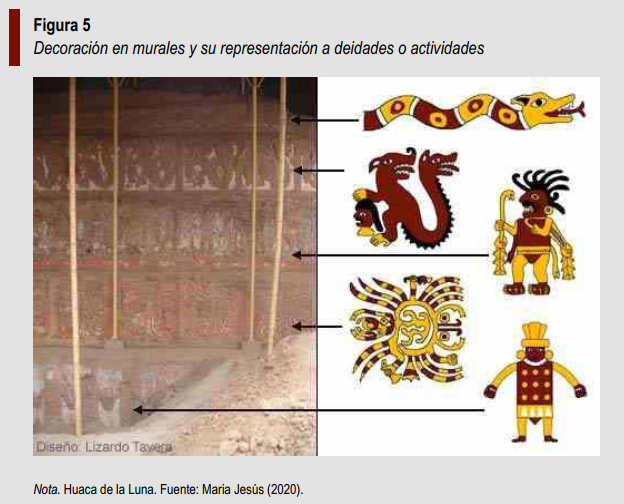

La decoración arquitectónica mochica fue igual de impresionante que sus avances constructivos. Destacaron en el uso de frisos de barro (ver Figura 3) que adornaban extensas paredes en relieve, representando tanto figuras geométricas como escenas rituales. En la Huaca de la Luna, los frisos policromados relatan visualmente la vida ritual de los moche. En su gran plaza central, por ejemplo, los frisos muestran varias franjas en diferentes niveles: en el primero se observan guerreros conduciendo a prisioneros desnudos hacia el sacrificio, mientras que en niveles superiores aparecen oferentes, figuras mitológicas como la araña decapitadora y el dios Ai Apaec, con rasgos de ave rapaz (Canziani Amico, 2012; Jarque, 2015).

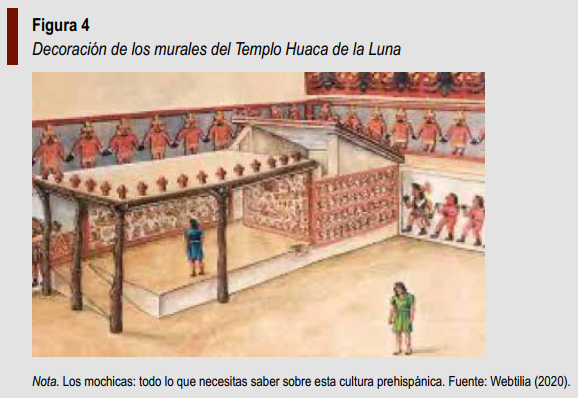

Además de sus huacas ceremoniales, la decoración también se extendió a otros espacios urbanos. Chan Chan, capital de la civilización moche, es famosa por sus extensos frisos que adornaban patios y pasadizos (ver Figura 4). Estos frisos se caracterizaban por sus representaciones de peces y aves, empleando colores vibrantes para destacar los motivos geométricos, que no solo tenían fines estéticos, sino que narraban historias y transmitían aspectos clave de la cosmovisión moche.

En la cerámica, los moche también destacaron por su habilidad para decorar superficies con detallados diseños que representaban rituales, animales y figuras sobrenaturales (ver Figura 5). Estos diseños eran tan importantes en la decoración mural como en sus objetos ceremoniales, lo que demuestra una conexión constante entre el arte y la vida cotidiana de esta civilización (Narváez, 1994).

Técnicas constructivas

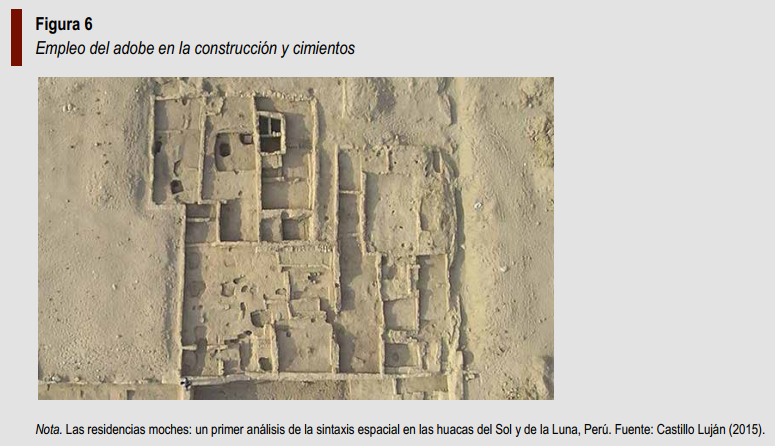

La arquitectura de la cultura moche se destacó por sus técnicas constructivas ingeniosas, adecuadas para las condiciones del entorno costero del norte peruano. El adobe fue el material predominante en la construcción de sus monumentos, templos y palacios. Fabricado a partir de una mezcla de barro y paja seca al sol, el adobe ofrece una solución eficaz y accesible para construir estructuras sólidas y duraderas. Esta elección de material era ideal para el clima árido de la costa, donde las lluvias eran escasas y las temperaturas, estables (Bawden, 1996). Aunque el adobe era el recurso principal, los moche también emplearon piedra en los cimientos de las edificaciones más importantes, aportando estabilidad adicional a las construcciones (ver Figura 6).

La

Huaca del Sol y la Huaca de la Luna son ejemplos destacados del dominio

arquitectónico de los moche. Estas imponentes

pirámides de adobe, organizadas en plataformas escalonadas, servían como

santuarios religiosos y centros ceremoniales. Según Donnan

(1996), el uso masivo de bloques de adobe permitió a los

moche desarrollar grandes complejos arquitectónicos, con amplios

recintos, patios y plazas, mostrando una planificación detallada y un

conocimiento profundo de la ingeniería estructural.

Uno

de los aspectos más notables de las técnicas constructivas moche fue su

capacidad para resistir terremotos, un peligro constante en la región. Shimada (1994) señala que los muros de adobe se

construyeron en hileras uniformes, con capas de grava y arena entre las bases

de las estructuras para mejorar su resistencia sísmica. Esta disposición

estratégica ayudaba a mitigar los efectos de los movimientos telúricos, lo que

refleja un alto nivel de ingeniería antisísmica. Además, los

moche utilizaban aparejos regulares en la disposición de los adobes, con

juntas que eran cubiertas por la siguiente hilera, lo que resultaba en una

colocación sólida y uniforme (Uceda y Mujica, 2003).

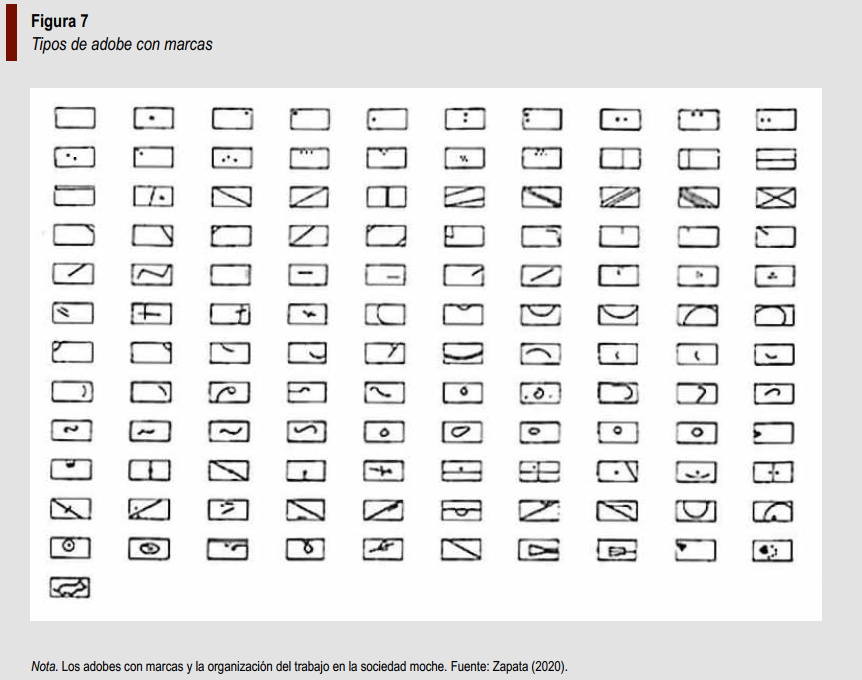

Un rasgo distintivo de la construcción moche es la presencia de marcas en algunos adobes, aunque en un porcentaje menor (ver Figura 7). Estas marcas pueden haber sido una tradición que apareció tardíamente en la región y no tuvo un impacto significativo en construcciones tempranas como la Huaca de la Luna, que se considera anterior a la Huaca del Sol (Canziani Amico, 2012). Esto sugiere que las técnicas de construcción evolucionaron a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades y creencias de la sociedad moche.

A

nivel urbano, la constancia de la trama urbana revela el control político que

mantenían los moche, sustentado en una ideología fuerte que consolidaba su

poder sobre la región (Tello Alcántara, 2008). Esta organización territorial,

unida a sus técnicas constructivas, permitió a los moche

crear ciudades duraderas y bien planificadas.

Además

de los materiales más permanentes, los moche

utilizaron caña de Guayaquil, algarrobo y lúcumo para la construcción de

estructuras temporales, como postes o vigas. También es probable que emplearan

caña brava para los techos y paredes, en particular en edificaciones más

simples o temporales (Moutarde, 2008). Estos

materiales complementarios fueron utilizados para estructuras de menor

envergadura, demostrando su capacidad de adaptación y aprovechamiento de los

recursos naturales de la región.

Arquitectura en viviendas y urbanismo

La

arquitectura doméstica de la cultura moche se caracterizaba por una clara

distinción entre las viviendas de las élites y las del resto de la población,

así como por su adaptación al entorno costero y su organización urbana. Las

viviendas estaban construidas principalmente con adobe, una mezcla de barro y

paja que ofrecía solidez y estabilidad en el clima árido. Estas casas, aunque

modestas en comparación con los grandes templos y huacas, reflejaban la

organización social y el acceso a los recursos.

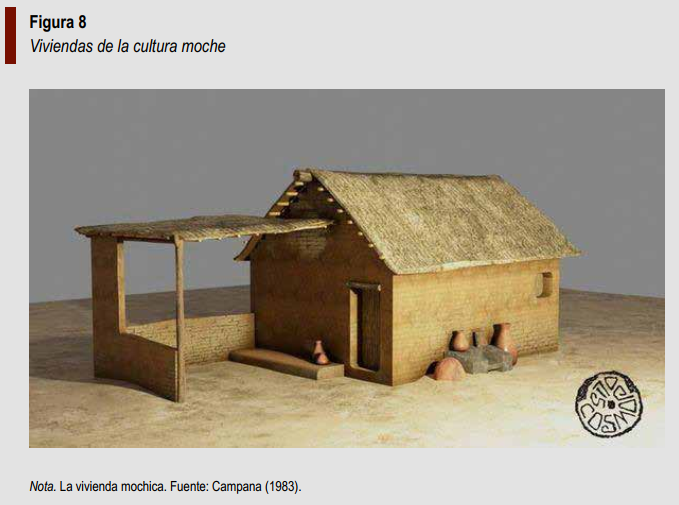

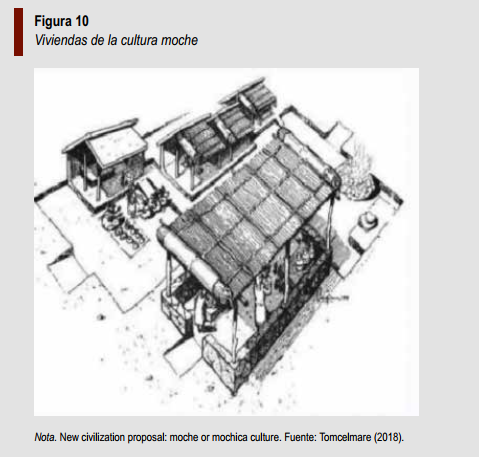

Las viviendas moche (ver Figura 8), al igual que muchas construcciones andinas, se situaban sobre terrazas a desnivel, conformando conjuntos arquitectónicos con patios, depósitos, calles y corredores que definían la estructura urbana (Dumais, 2008). Estas terrazas no solo facilitaban la organización del espacio, sino que también optimizaban el uso del terreno en un ambiente seco. Las viviendas de las clases populares se construían con caña, barro y techos de paja, materiales abundantes y de fácil acceso, (ver Figura 8), adaptándose a la necesidad de viviendas funcionales y económicas en áreas rurales y urbanas (Moutarde, 2008).

En

las ciudadelas moche, las viviendas y edificios públicos, como audiencias y

almacenes, estaban organizados en función de sus roles administrativos y de

control. Las audiencias, en particular, con su característica forma en U, se

utilizaban como centros administrativos para la élite, mientras que los

almacenes contenían productos especializados de lujo, reflejando el control

económico ejercido por las clases dominantes sobre la producción y distribución

de bienes (Tello Alcántara, 2008).

La

constancia en la trama urbana a lo largo del tiempo indica un fuerte control

estatal y una ideología política que organizaba la vida cotidiana de los moche. La presencia de talleres especializados en

sitios con una trama urbana compleja, como Huacas de moche, revela la

importancia de la producción manufacturera y su conexión con el sistema

político de la sociedad (Rengifo Chunga y Rojas Vega, 2008). El control del

estado no solo se veía reflejado en la estructura urbana, sino también en la

administración del trabajo y la distribución de tierras. Los centros rurales,

organizados en miniciudadelas, se dedicaban

principalmente a controlar la producción agrícola, el uso del agua y el trabajo

colectivo bajo el sistema de mita, asegurando el abastecimiento de productos al

estado.

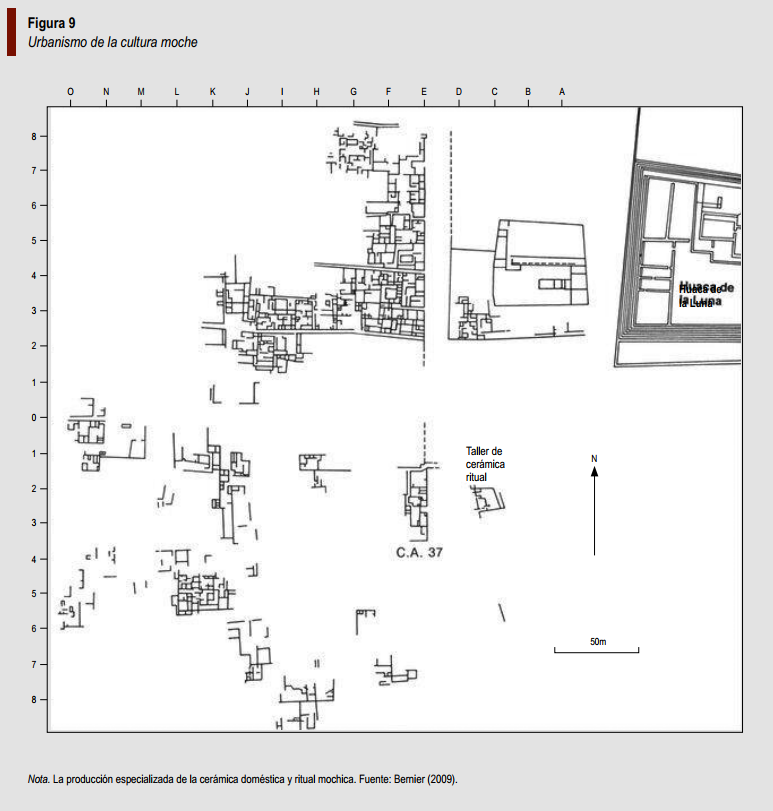

El patrón urbano y residencial de los moche muestra claras jerarquías (ver Figura 9). Las viviendas de las élites se encontraban cerca de los centros ceremoniales y templos, mientras que las casas de los artesanos y campesinos estaban más dispersas o agrupadas en zonas rurales controladas por el Estado. Estas viviendas más sencillas, construidas con caña y barro (ver Figura 10), servían a los artesanos, quienes producían bienes intermedios para las élites (Bernier, 2008). Sin embargo, estos bienes no eran exclusivos de las clases dominantes, ya que circulaban entre numerosas viviendas urbanas, lo que refleja una interconexión económica entre los diferentes grupos sociales (Bernier, 2008).

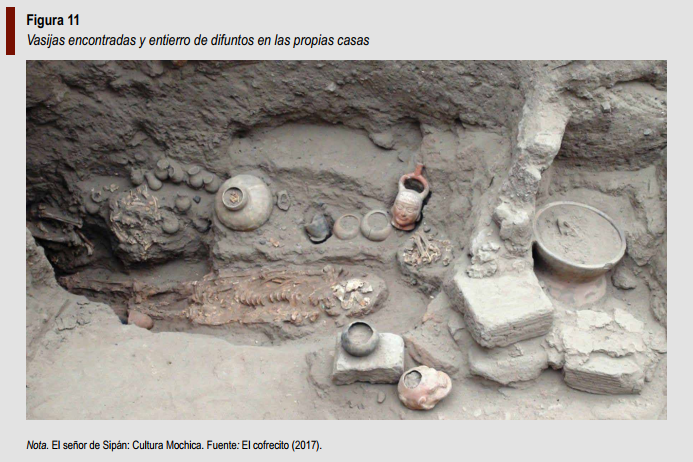

En los contextos domésticos de las viviendas moche se han hallado evidencias de vasijas y objetos que reflejan la vida cotidiana de esta cultura (ver Figura 11). Estas piezas no solo se utilizaban en las actividades diarias, sino que también jugaban un papel simbólico y ritual, especialmente en las viviendas de las élites (Bernier, 2008). La costumbre de enterrar a los difuntos cerca de las viviendas o en lugares sagrados también muestra la importancia de las creencias espirituales en la arquitectura residencial (Gutiérrez, 2008).

La

arquitectura de las viviendas moche y su organización urbana reflejan una

sociedad altamente estratificada, donde la disposición de las casas, la

utilización de materiales y la trama urbana estaban fuertemente condicionadas

por las estructuras políticas y sociales. A lo largo del tiempo, los cambios en

los patrones urbanos y residenciales indican que, a pesar de una aparente

libertad en el diseño de las viviendas, existía un orden correlacionado con la

organización política y económica de la sociedad (Tello Alcántara, 2008). Esta

organización no solo permitió a los moche gestionar

eficientemente sus recursos, sino que también consolidó su poder sobre las

áreas rurales y urbanas.

Arquitectura monumental

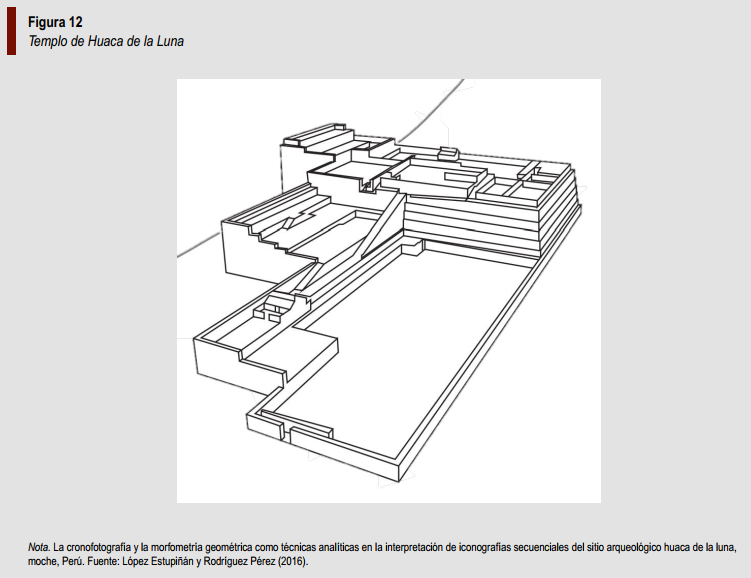

La arquitectura monumental de la cultura moche se distingue por la construcción de grandes complejos ceremoniales y administrativos, los cuales estaban organizados para reforzar el poder de la élite y las prácticas religiosas (ver Figura 12). Entre sus principales construcciones se encuentran las Huacas del Sol y de la Luna, las cuales ejemplifican la solidez de las técnicas constructivas moche y su uso simbólico en las ceremonias y sacrificios rituales.

Las ciudades moche

incluían amplios cercos rectangulares, utilizados tanto como templos

ceremoniales como residencias de la clase alta. Las élites vivían en palacios y

edificaciones monumentales (ver Figura 12), mientras que el pueblo habitaba en

modestas viviendas de quincha ubicadas fuera de estos recintos. En particular,

la Huaca de la Luna se caracteriza por su estructura compuesta de tres plataformas

y varias plazas interconectadas por grandes muros de adobe, demostrando el alto

grado de planificación en la arquitectura monumental moche (Tufinio,

2008). Estas plataformas escalonadas también destacan en otros sitios

monumentales, como la Huaca Cao Viejo, y alcanzaban más de treinta metros de

altura, con frentes escalonados y fachadas ornamentadas que miraban hacia

plazas monumentales (Régulo, 2023).

El diseño de estos complejos no solo reflejaba su función ceremonial, sino que también demostraba la organización administrativa de la sociedad moche. Se disponían espacios específicamente para actividades religiosas, administrativas y de residencia, evidenciando una planificación detallada para la construcción y gestión de estas estructuras monumentales (Chero Zurita, 2023). Además, la distribución de las áreas urbanas, como la Plataforma Uhle junto a la Huaca de la Luna, representaba la interrelación entre el espacio ceremonial y el sector urbano, lo que reforzaba el vínculo social y religioso (Gutiérrez, 2008).

Estas

edificaciones monumentales fueron el epicentro de prácticas religiosas que

incluían sacrificios humanos, como se muestra en la iconografía de la Huaca de

la Luna, donde los prisioneros eran sacrificados y su sangre ofrecida a las deidades

(Tufinio, 2008). Estos rituales se realizaban en

plataformas ceremoniales que conectaban esencialmente el poder divino con el

terrenal.

La

construcción de los grandes montículos escalonados, que pudieron alcanzar hasta

50 metros de altura y 700 metros de longitud, como señala Alva López (2023), es

un testimonio del avance técnico de los moche.

Utilizaban adobes moldeados, algunas veces con impresiones lineales producidas

con cañas delgadas; un recurso visto tanto en la Huaca del Sol como en la Huaca

de la Luna (Lockard, 2008). Estos adobes, formados

con técnicas tradicionales, eran un componente clave para garantizar la

durabilidad de las edificaciones monumentales.

Finalmente,

el sitio Huacas de moche, que abarcaba un sector urbano de más de 60 hectáreas,

se destaca como uno de los principales centros del estado mochica en el sur, al

integrar tanto áreas monumentales como espacios urbanos en un mismo complejo (Bernier, 2008). Este modelo de construcción monumental y

urbana consolidó a la élite moche en su posición de poder y facilitó el control

sobre la población a través de la religión y la política.

Conclusión

La

cultura moche destacó por su habilidad para transformar un entorno adverso en

un aliado, desarrollando una arquitectura que no solo cumplía funciones

prácticas, sino que también reflejaba su estructura social y sus creencias

religiosas. A través del uso de materiales locales, como el adobe y la quincha,

los moche lograron construir edificaciones que

soportaban las duras condiciones ambientales, integrando funcionalidad y

durabilidad en cada construcción. Este ingenio en el uso de los recursos y su

dominio técnico demostraron una profunda comprensión de su territorio y una

gran capacidad de adaptarse a su entorno, estableciendo las bases para una

arquitectura resistente y significativa.

Además,

el diseño urbano moche exhibe una clara estratificación social y una

planificación meticulosa. Las ciudades se organizaron de manera jerárquica, con

áreas residenciales para la élite y espacios administrativos y ceremoniales de

carácter monumental, como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Estas

estructuras monumentales simbolizaban no solo el poder y la influencia de la

élite gobernante, sino también una conexión espiritual con sus deidades,

convirtiendo la arquitectura en una expresión de poder y fe. Este enfoque

urbanístico no solo optimizaba la funcionalidad de sus espacios, sino que

refleja una sociedad organizada y fuertemente orientada a consolidar su

identidad cultural.

En

conclusión, la arquitectura moche es un testimonio perdurable de la capacidad

humana para construir en armonía con su entorno, superando desafíos climáticos

y geográficos mediante soluciones creativas y sostenibles. La influencia de su

legado, visible en culturas posteriores como la Chimú, confirma la profundidad

de su impacto en el desarrollo de la ingeniería y el urbanismo precolombino en

los Andes. La cultura moche nos recuerda que la arquitectura es más que un

refugio: es un reflejo de la identidad, resiliencia y visión de una

civilización.

REFERENCIAS

Alva López, F. G. (2023). La arquitectura moche del

Perú: análisis, interpretación y relación con la arquitectura peruana

[Tesis de doctorado, Universitat Politècnica

de Catalunya]. Tesis Doctorals en Xarxa.

https://www.tdx.cat/handle/10803/689314#page=1

Alva, W., y Donnan, C. B. (1993).

Royal

Tombs of Sipan (2a

ed.). Fowler Museum of Cultural History.

Bawden, G. (1996). The

moche. The Peoples of America. Blackwell

Publishers.

Bélisle, V. (2008). El Horizonte Medio en

el Valle de Santa: continuidad y discontinuidad con los Mochicas del Intermedio

Temprano [conferencia]. Primer Congreso

Internacional de Jóvenes Investigadores de la Cultura Mochica, Lima, Perú.

http://smally.cc/8vd20

Bernier, H.

(2008, 4 y 5 de agosto). La especialización artesanal en el sitio Huacas de

moche: contextos de producción y función sociopolítica [ponencia]. Primer congreso internacional de jóvenes

investigadores de la Cultura Mochica, Lima, Perú. Fondo Editorial de la

Pontificia Universidad Católica del Perú.

https://repositorio.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e65ee3dd-a6af-4378-b425-6ec86cbe7a01/content

Bernier H.

(2009). La producción especializada de la

cerámica doméstica y ritual Mochica. Researchgate.

https://www.researchgate.net/publication/270069787_La_produccion_especializada_de_la_ceramica_domestica_y_ritual_Mochica

Canziani Amico, J. (2012). Ciudad y territorio en los Andes:

contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico. Pontificia

Universidad Católica del Perú. https://doi.org/10.18800/9786124146022

Campana, C. (1983). La

vivienda mochica. Perú Varese. https://primo.getty.edu/primo-explore/fulldisplay/GETTY_ALMA21132782420001551/GRI

Castillo Butters, L. J., y Uceda

Castillo, S. (2019). Los Mochicas de la

Costa Norte del Perú. Researchgate.net.

https://www.researchgate.net/publication/267551967_Los_Mochicas_de_la_Costa_Norte_del_Peru

Castillo Luján, F. A. (2015). Las residencias Moches: un

primer análisis de la sintaxis espacial en las huacas del Sol y de la Luna,

Perú. Arqueología de la Arquitectura, 12,

e036. doi:

http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.127

Chapdelaine, C.

(1999, 1-7 de agosto). La ciudad de moche: urbanismo y estado [ponencia]. Segundo Coloquio sobre la Cultura Moche,

Trujillo, Perú. https://doi.org/10.18800/F3433M

Chero Zurita, L. (2023). La arquitectura de la plataforma

funeraria de Sipán. Llalliq, 3(2), 242-261. https://doi.org/10.32911/llalliq.2023.v3.n2.1095

Donnan, C.

B. (1996). Moche Funerary

Practice. Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Dumais, F. É. (2004, 4 y 5 de octubre).

La tecnología de los tejidos Mochica no decorados en el

Valle de Santa, Costa Norte del Perú [ponencia] Primer congreso internacional de jóvenes investigadores de la Cultura

Mochica, Lima, Perú.

El cofrecito. (2017, 8 de octubre). El señor de Sipán: Cultura Mochica.

ELCOFRESITO. https://elcofresito.blogspot.com/2017/10/el-senor-de-sipan-cultura-mochica.html

Franco Jordán, R. G. (2023). El patrón de la arquitectura

monumental del territorio moche del sur: el área nuclear y sus extremos. Arqueología Y Sociedad, 1(39), 87-119.

https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2023n39.e25665

Gálvez, C., Murga, A., Vargas, D., y Ríos, H. (2021, 12 de

junio). Secuencia y cambios en los

materiales y técnicas constructivas de la Huaca Cao Viejo, complejo El Brujo.

Arqueología del Perú. https://arqueologiadelperu.com/tag/huaca-cao-viejo/

Gutiérrez, B. (2008, 4 y 5 de agosto). Plataforma Uhle: enterrando y desenterrando muertos [ponencia] Primer congreso internacional de jóvenes

investigadores de la Cultura Mochica, Lima, Perú.

https://repositorio.pucp.edu.pe/items/35e19fef-92f6-4ebf-bae2-c49fc30005c7

Hablemos de culturas. (2025). Cultura mochica: historia, origen, características, y mucho más.

Hablemos de culturas. https://hablemosdeculturas.com/cultura-mochica/

Hocquenghem, A.

M. (2009). Los Mochicas: Arqueología,

etnohistoria y arte. Instituto de Estudios Peruanos.

Jarque, F. (2015,

25 de febrero). Mensaje de ultratumba.

El País. https://elpais.com/elpais/2015/02/26/eps/1424964113_716455.html

Lalupu

Llanos, R. N. (2019). La cultura Moche

[tesis de licencia tura, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio Institucional

UNT. https://dspace.unitru.edu.pe/items/6e9d4ead-cd87-4356-9fa5-775521518431

Larco Hoyle, R. (1938). Los mochicas (Tomo I). Museo Arqueológico

Rafael Larco Herrera.

Lockard, G.

D. (2008, 4 y 5 de agosto). A new view of Galindo: results of the Galindo Archaeological Project [ponencia] Primer congreso internacional de jóvenes investigadores de la Cultura

Mochica, Lima, Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/35e19fef-92f6-4ebf-bae2-c49fc30005c7

López Estupiñán, L., y Rodríguez

Pérez, L. C. (2016, 6 de junio). La cronofotografía y la morfometría

geométrica como técnicas analíticas en la interpretación de iconografías secuenciales

del sitio arqueológico huaca de la luna, moche, Perú. Marguaré,

30(1), 187-210.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5848947.pdf

Maria Jesús.

(2020, 31 de diciembre). América latina entre lo real y lo fantástico - (III) Los espacios del

mundo Moche-Museo Larco: la colección erótica de memoria inca más grande de

Perú – Trujillo. Me gusta y te lo cuento. https://susiripa.blogspot.com/2020/

Moutarde, F.

(2004, 4 y 5 de agosto). Los carbones hablan: un estudio del material antracológico de la Plataforma Uhle,

Huaca de la Luna. Un acercamiento a la economía vegetal de la Costa Norte del

Perú en la época Mochica [ponencia] Primer

congreso internacional de jóvenes investigadores de la Cultura Mochica,

Lima, Perú.

Narváez V., A. (1994). La Mina: Una Tumba moche I en el

Valle de Jequetepeque. En, S. Uceda y E. Mujica

(Eds.). Moche. Propuestas y Perspectivas

(pp. 59-92). Universidad Nacional de La Libertad.

Paz Salazar, E. (2023). Materiales

de construcción en la cultura chimú y mochica. Universidad Nacional de

Trujillo. https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-trujillo/materiales-de-construccion/materiales-de-construccion-en-la-cultura-chimu-y-mochica/56657473

Pérez Agustina, J. (2019). Los Mochicas: ingenieros de la costa norte de los Andes Centrales

[Trabajo final de grado, Universitat de Barcelona]. Dipòsit Digital de la Universitat

de Barcelona. https://hdl.handle.net/2445/148428

Pimentel Aliaga, L. (2012). Estudio de la infraestructura hidráulica de las culturas moche y chimú

[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Ingeniería]. Repositorio

Institucional UNI. http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/3408

Régulo, F. (2023). Gestión

arqueológico-turística y su influencia en el desarrollo socioeconómico e

identidad de los pobladores costeros de la región La Libertad [Tesis de

doctorado, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio Institucional UNIT.

https://dspace.unitru.edu.pe/items/6877f6f1-6a8d-4417-9449-440eb877721e

Rengifo Chunga, C. E., y Rojas Vega, C. (2008, 4 y 5 de

agosto). Talleres especializados en el conjunto arqueológico Huacas de moche:

el carácter de los especialistas y su producción [ponencia] Primer Congreso Internacional de Jóvenes

Investigadores de la Cultura Mochica, Lima, Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/35e19fef-92f6-4ebfbae2-c49fc30005c7

Ruiz Romero, J. E. (2019). Introducción a la ingeniería

hidráulica en la costa norte del Perú durante el período prehispánico. Notas históricas y geográficas, (22),

137-157. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7289894

Shimada, I. (1994). Moche Art and Archaeology: New Perspectives. National

Gallery of Art.

Tello Alcántara, R. (2008, 4 y 5 de agosto). La ocupación

moche en el conjunto arquitectónico 35 de Huaca del Sol y de la Luna [ponencia]

Primer congreso internacional de jóvenes

investigadores de la Cultura Mochica, Lima, Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/35e19fef-92f6-4ebf-bae2-c49fc30005c7

Tomcelmare. (2018, 2 de abril).

New civilization proposal: Moche or Mochica culture. Wildfiregames.

https://wildfiregames.com/forum/topic/24171-new-civilization-proposal-moche-or-mochica-culture/page/2/

Tufinio, M. (2008, 4 y 5 de agosto). Huaca de la Luna:

arquitectura y sacrificios humanos [ponencia] Primer congreso internacional de jóvenes investigadores de la Cultura

Mochica, Lima, Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/35e19fef-92f6-4ebf-bae2-c49fc30005c7

Uceda, S. (2003, 1 y 7 de agosto). El complejo

arquitectónico religioso moche de Huaca de la Luna: una aproximación a su

dinámica ocupacional [ponencia] Segundo

Coloquio sobre la Cultura moche, Trujillo, Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/35e19fef-92f6-4ebf-bae2-c49fc30005c7

Uceda, S., y Mujica, E. (2003). Moche. Hacia el final del

milenio [ponencia] Segundo Coloquio sobre

la Cultura moche, Lima, Perú. https://www.academia.edu/58513432/UCEDA_Santiago_y_El%C3%ADas_MUJICA_editores_2003_moche_Hacia_el_final_del_milenio_TOMO_I

Webtilia.

(2020). Los Mochicas: Todo lo que

necesitas saber sobre esta cultura prehispánica. El Brujo complejo arqueológico.

https://www.elbrujo.pe/blog/los-mochicas-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-esta-cultura-prehispanica

Zapata, C. (2020, 18 de diciembre). Los adobes con marcas y la organización del trabajo en la sociedad

Moche. El brujo complejo arqueológico. https://www.elbrujo.pe/blog/la-organizacion-del-trabajo-en-la-sociedad-moche

Fuentes de financiamiento

La

investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

Los

autores declaran no tener conflictos de interés.

Correspondencia:

Richard

Stiven Espíritu Villanueva Telf.: +51 983 529 000

E-mail:

2022210757@udh.edu.pe