Desenredando

la complejidad del riesgo de diabetes: un enfoque bayesiano para el aprendizaje

de estructuras causales

Untangling the

complexity of diabetes risk: a Bayesian approach to

learning causal structures

Ney Michel Lituma Villamar 1,a

1. Universidad

de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

a. Magíster

en Inteligencia Artificial Aplicada.

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2820-6655

Citar como: Lituma-Villamar NM. Desenredando la complejidad del riesgo

de diabetes: un enfoque bayesiano para el aprendizaje de estructuras causales. Rev Perú Cienc Salud. 2025;7(3):#-#. doi: xxxx

RESUMEN

Objetivo. Evaluar el rendimiento e interpretabilidad

de clasificadores de redes bayesianas para la detección temprana de diabetes. Métodos. Se realizó un estudio de

validación de modelos de aprendizaje automático (machine learning) aplicado al campo de la

salud, enfocado en la evaluación de rendimiento y explicabilidad

de algoritmos sobre un conjunto de datos categóricos y preprocesado.

Específicamente, fueron entrenados y aplicados: Naive

Bayes, Tree Augmented Naive-Chow-Liu (TAN–Chow-Liu), Tree Augmented Naive-Hill Climbing with Super

Parents (TAN–HCSP), Fast Super-Parent Search with Joint Mutual Information (FSSJ) y K-Dependence

Bayesian Classifier (KDB),

sobre 100 000 registros preprocesados (filtrados por

su relevancia causal y discretización de variables)

utilizando bnlearn

y bnclassify.

La partición fue 75/25 (entrenamiento/prueba) y fueron estimadas exactitud,

sensibilidad, especificidad y F1; además, fueron analizadas las estructuras

aprendidas frente a la evidencia clínica. Resultados.

Palabras

clave: diabetes mellitus; redes bayesianas; inteligencia

artificial; índice de masa corporal; hipertensión; hemoglobina a glucosilada; algoritmos; factores de riesgo; pronóstico;

diagnóstico precoz (fuente: DeCS-BIREME).

ABSTRACT

Objective: To

evaluate the performance and interpretability of Bayesian network classifiers

for the early detection of diabetes. Methods:

A model validation study of machine learning applied to healthcare was

conducted, focusing on performance assessment and explainability

of algorithms on a categorical and preprocessed dataset. Specifically, the

following classifiers were trained and applied: Naive Bayes, Tree Augmented

Naive–Chow-Liu (TAN–Chow-Liu), Tree Augmented Naive–Hill Climbing with Super

Parents (TAN–HCSP), Fast Super-Parent Search with Joint Mutual Information

(FSSJ), and the K-Dependence Bayesian Classifier (KDB). Models were tested on

100,000 preprocessed records (filtered by causal relevance and variable

discretization) using bnlearn and bnclassify. Data were partitioned

75/25 (training/testing), and accuracy, sensitivity, specificity, and F1 score

were estimated. In addition, the learned structures were analyzed against

clinical evidence. Results:

Keywords: diabetes

mellitus; Bayesian networks; artificial intelligence; body mass index;

hypertension; glycated hemoglobin A; algorithms; risk factors; prognosis; early

diagnosis (source: MeSH-NLM).

INTRODUCCIÓN

La

detección temprana de la diabetes es crítica para reducir morbilidad y

mortalidad. A escala global, más de 422 millones de personas viven con la

enfermedad y se atribuyen 1,5 millones de muertes anuales, con mayor carga en

países de ingresos bajos y medianos (1). En 2021, la Federación

Internacional de Diabetes (IDF) (2) estimó que padecían

diabetes 537 millones de adultos (10,5 % de la población); lo que generó un

gasto sanitario de 966 mil millones de dólares, con proyecciones de 643

millones en 2030 y 783 millones en 2045, superando 1054 mil millones en costos.

Por

lo expuesto, la personalización terapéutica requiere hipótesis causales

sólidas, ya que el descubrimiento causal basado en datos puede apoyar la toma

de decisiones clínicas (3). Diversos algoritmos de aprendizaje

automático superan el 85 % de precisión en la predicción de diabetes (4)

y detectan patrones sutiles en enfermedades raras (5). En este

contexto, las redes bayesianas (BN) destacan por manejar incertidumbre y

ofrecer interpretabilidad (6,8), además de

su flexibilidad para variables categóricas y continuas, la integración de conocimiento

experto y la inferencia con datos faltantes (9,11). La evidencia

previa en diabetes reportó valores predictivos positivos y negativos de 69,6 %

y 79,9 % en mujeres (12), así como dependencias entre atributos

relevantes usando enfoques bayesianos (13). Un reto persistente es

el desequilibrio de clases, que reduce el rendimiento de los clasificadores (14);

para mitigarlo, fueron aplicadas las técnicas de sobremuestreo

sintético de minorías (SMOTE) (15), submuestreo

(16), estrategias híbridas (17), selección ponderada de

características con Random Forest

y XGBoost (18), y aprendizaje sensible al

costo con reducción de dimensionalidad (19).

En BN, la combinación de detección de características y remuestreo

múltiple ha facilitado la identificación de factores de riesgo (20),

y es clave distinguir una BN generativa de un clasificador BN optimizado para

precisión (21). Estudios recientes amplían el marco: integración de

BN para diabetes tipo 2 (T2D) y enfermedades coronarias (CHD) (22),

uso de mantas de Markov en población con prediabetes (23)

y exploración de interacciones de biomarcadores con

búsqueda Tabú (Tabu search) y bootstrap (24).

Pese

al avance metodológico, persisten lagunas: a) faltan comparaciones cabeza a

cabeza de múltiples clasificadores bayesianos bajo un preprocesamiento

estandarizado en grandes bases categóricas con desequilibrio; b) no está

claramente delimitado cuándo arquitecturas básicas ⎯por ejemplo, Naive Bayes o K-Dependence Bayesian Classifier (KDB)⎯ igualan o superan a variantes más complejas, como las

Tree Augmented Naive Bayes (TAN), ya sea en sus

variantes Chow-Liu, Hill Climbing

with Statistical Perturbation (HCSP) o Forward Sequential

Selection and Joining

(FSSJ), en términos de utilidad clínica; y c) se necesita verificar que las

estructuras aprendidas sean plausibles clínicamente y destaquen factores

modificables para su intervención. Abordar estas brechas es relevante para

sistemas de apoyo a la decisión y para priorizar estrategias de prevención y manejo

del riesgo.

El

objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento e interpretabilidad

de clasificadores bayesianos Naive Bayes, Tree Augmented

Naive-Chow-Liu (TAN–Chow-Liu),

Tree Augmented Naive-Hill Climbing with Super Parents

(TAN–HCSP), Fast Super-Parent

Search with Joint Mutual Information (FSSJ) y

K-Dependence Bayesian Classifier KDB) aplicados a un conjunto de 100 000

registros de predictores de diabetes (25), tras preprocesamiento

(discretización y filtrado por relevancia causal) y

estrategias de manejo del desequilibrio, evaluando exactitud, sensibilidad,

especificidad y puntuaciones F1, así como contrastando las estructuras

aprendidas con la literatura clínica existente.

MÉTODOS

Se realizó un estudio de validación de modelos de

aprendizaje automático (machine learning) aplicado al campo de la salud, enfocado en la

evaluación de rendimiento y explicabilidad de

algoritmos sobre un conjunto de datos categórico y preprocesado.

Se utilizó el Diabetes Health Indicators

Dataset, un conjunto de datos público disponible en Kaggle con 100 000 registros y 16 predictores de diabetes (25),

derivado de las encuestas del Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) de los Centers for

Disease Control and Prevention

(CDC) de EE. UU. La elección de este dataset se justifica por su gran tamaño muestral

mayor a 250 000 registros, que proporciona la potencia estadística necesaria

para el entrenamiento y la validación de los modelos de aprendizaje automático.

Su accesibilidad y estructura lo convierten en un recurso valioso para

investigaciones exploratorias sobre la viabilidad de algoritmos de inteligencia

artificial (IA) en la identificación de factores de riesgo en grandes

poblaciones, facilitando la reproducibilidad y la comparación de resultados en

la comunidad científica (26).

En

la preparación, no se detectaron valores perdidos; las cinco columnas de raza

se unificaron en una variable categórica, mientras que la edad y el IMC fueron discretizados; año y región se excluyeron por baja

relevancia causal. Todos los campos se transformaron a factores en el programa

R y el conjunto se barajó y dividió en un 75 % sobre un 25 %

(entrenamiento/prueba) con reproducibilidad garantizada. Se entrenaron Naive Bayes, TAN–Chow-Liu, TAN–HCSP, FSSJ y KDB con bnclassify (suavizado de Laplace)

y posteriormente se refinaron con bnlearn. Conceptualmente, Naive Bayes asumió independencia condicional; TAN incorporó un

árbol de dependencias; TAN–HCSP añadió restricciones jerárquicas; FSSJ realizó

selección progresiva de variables; y KDB combinó k-vecinos con RB dinámicas

para datos con deriva temporal. Se obtuvieron exactitud, precisión, recall y F1

superiores a 0,90 en todos los clasificadores; TAN–Chow-Liu

proporcionó el mapa de dependencias más claro y FSSJ mostró la mayor eficiencia

computacional. Las estructuras aprendidas se inspeccionaron con gRain y se visualizaron mediante Rgraphviz,

confirmándose enlaces clínicamente plausibles entre predictores clave y

diabetes.

RESULTADOS

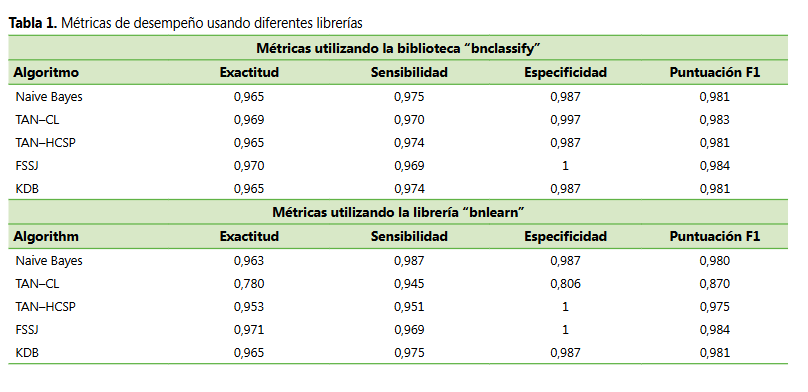

Con

el paquete bnlearn

fueron generados tres grafos acíclicos dirigidos

(DAG) que hicieron explícitas las estructuras bayesianas aprendidas (ver

Figuras 1, 2 y 3). Con estas visualizaciones fue desplazado el foco desde la

exactitud predictiva bruta hacia las dependencias probabilísticas subyacentes,

permitiendo que sea evaluado cómo es codificado el conocimiento clínico por

cada algoritmo (ver Tabla 1).

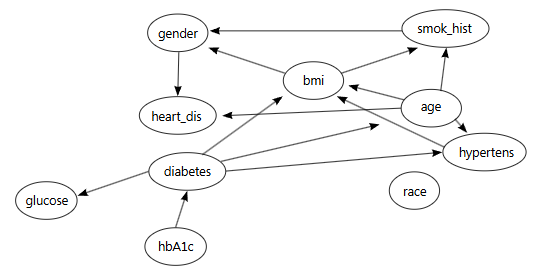

En

la Figura 1 queda representada la topología en estrella de Naive

Bayes: cada predictor es modelado como hijo directo

de la diabetes, sin enlaces laterales entre las variables. Se muestra un nivel

adicional en el que la edad canaliza el riesgo hacia la hipertensión,

enfermedad cardíaca e IMC, destacándose la edad como el conducto por el cual la

diabetes “explica” la morbilidad subsecuente. La suposición de independencia

simplifica el cómputo, pero aplana correlaciones del mundo real; por ejemplo,

glucosa y hemoglobina glicosilada (HbA1c) no

interactúan entre sí, aun cuando se encuentran fisiológicamente

interrelacionadas.

Figura 1. Gráfico del modelo bayesiano de Naive

Bayes

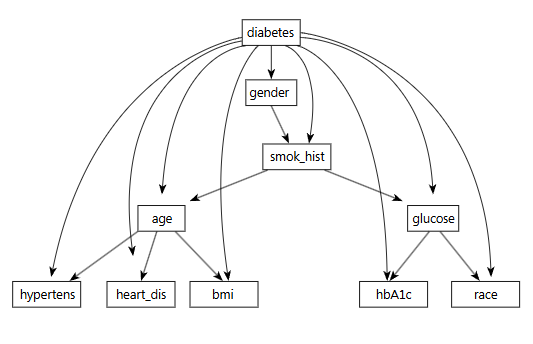

Con

el aprendiz TAN–Chow–Liu

fue generado un árbol que situó al IMC en la raíz, desde la cual se irradiaron

tres trayectorias epidemiológicas: historia de tabaquismo, IMC y sexo,

capturándose patrones de consumo específicos por sexo, edad, IMC e hipertensión,

lo que refleja el aumento de la presión arterial mediado por el peso y el

envejecimiento; así mismo, el IMC hacia la enfermedad cardíaca y, finalmente,

la diabetes, considerada una cascada cardio-metabólica

canónica. La glucemia sostenida (HbA1c) fue modelada como entrada directa a la

diabetes, mientras que la glucosa y la raza/etnia permanecieron aisladas, lo

que sugiere que, en esta cohorte, la exposición crónica constituye una señal

más robusta que una medición aislada de glucosa y que la variabilidad étnica

sería negligible (ver Figura 2).

Figura 2. Gráfico del modelo bayesiano de Chow-Liu

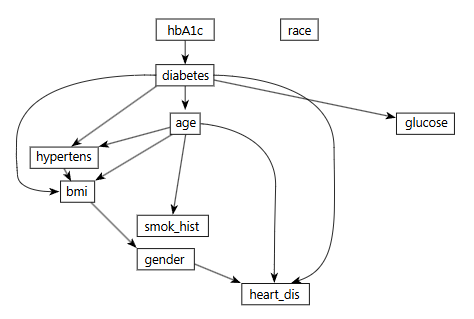

La

Figura 3 fue generada por el algoritmo TAN–HCSP, enriqueciéndose el árbol sin

perder interpretabilidad. La HbA1c fue modelada como

“superpadre” de la diabetes, la cual, a su vez, se

encadenó hacia la edad y, a través de la edad, hacia el IMC y la historia de

tabaquismo, alcanzándose finalmente el sexo y la enfermedad cardíaca. Fue

cerrado el circuito metabólico con el bucle IMC asociado con la hipertensión y

esta, a su vez, con la diabetes; así mismo, la glucosa se conectó directamente

con la diabetes. Con esta arquitectura quedaron capturadas cadenas de múltiples

pasos: cómo la edad influye en el IMC, y este, a su vez, en la glucosa y,

finalmente, en la diabetes, conciliándose así la simplicidad con un mayor

detalle epidemiológico.

Figura 3. Gráfico del modelo bayesiano TAN–HCSP (Hill-Climbing)

DISCUSIÓN

Los factores de riesgo identificados por nuestro

modelo, como un alto IMC, inactividad física e hipertensión, son consistentes

con las guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Diabetes (ADA)

y la Federación Internacional de Diabetes (IDF), lo que valida su capacidad

para reconocer patrones clínicamente relevantes (27,28). Sin

embargo, a diferencia de los umbrales de riesgo fijos de las guías, el modelo

de IA ofrece una visión más granular, al descubrir interacciones complejas y no

lineales entre variables, lo que podría complementar y personalizar la

estratificación del riesgo en el futuro (29). Es crucial interpretar

estos hallazgos como asociaciones y no como causalidad directa, dado el diseño

transversal del estudio.

Se

observó una trayectoria directa desde niveles elevados de hemoglobina glucosilada (HbA1c) hacia la presencia de diabetes, lo que

respalda el papel de la hiperglucemia crónica como eje de progresión, desde

estados intermedios a enfermedad manifiesta, así como su valor como marcador

diagnóstico y pronóstico en la práctica clínica (23,30,31). Además,

aun en ausencia de diagnóstico, valores altos de HbA1c se han asociado con

mayor incidencia de eventos cardiovasculares a mediano plazo, lo que refuerza

su relevancia clínica más allá del umbral diagnóstico (31).

Por

otro lado, la trayectoria el IMC, la hipertensión y enfermedad cardíaca

identificada por la red fue congruente con la evidencia que vincula la

adiposidad con el aumento del riesgo de hipertensión y, subsecuentemente, de

enfermedad cardiovascular (32,33). Desde cierto punto de vista, la

obesidad se ha relacionado con la resistencia a la insulina, la disfunción

endotelial y la inflamación crónica, es decir, elementos que facilitan el

desarrollo de la hipertensión y la aterosclerosis. Se ha informado, además, que

la hipertensión puede actuar como mediador principal de las secuelas

cardiovasculares de la obesidad (33). En consecuencia, el control

del peso fue considerado una estrategia cardinal para interrumpir dicha cadena

causal y reducir la carga de la enfermedad cardiovascular (32,33).

El

contraste con la literatura reciente, este estudio mostró concordancia con

modelos bayesianos aplicados en prediabetes, en los que la HbA1c y el IMC

emergieron como factores de mayor influencia en la progresión hacia la diabetes

tipo 2 y en la estratificación de riesgo (23). Del mismo modo, la

coexistencia de alteraciones glucémicas y factores cardio-metabólicos

se asoció con un incremento relevante del riesgo cardiovascular, lo que subraya

la necesidad de valorar el riesgo de manera integral y no aislada (34,35).

En conjunto, las trayectorias inferidas sugieren que la intervención clínica

temprana sobre el control glucémico y el peso corporal podría traducirse en

beneficios, tanto metabólicos como cardiovasculares (31,33,35).

Una

contribución práctica de este enfoque radicó en la capacidad de las redes

bayesianas para representar y comunicar interdependencias clínicas entre

variables, así como para responder a preguntas contrafácticas

(“¿qué ocurriría si…?”) de utilidad en la toma de decisiones; ello permitió

visualizar rutas directas e indirectas (p. ej., IMC, hipertensión y

cardiopatía) o priorizar intervenciones de acuerdo con su impacto potencial

sobre el riesgo individual (30).

Entre

las limitaciones del estudio se encuentra el riesgo de sesgo poblacional, ya

que el dataset

derivado del BRFSS refleja principalmente la demografía de Estados Unidos y

puede subrepresentar a grupos étnicos con perfiles de

riesgo distintos (36). Este sesgo compromete la validez externa del

modelo, pues un algoritmo entrenado en una población específica puede mostrar

un rendimiento deficiente y no generalizable en otros contextos demográficos,

llegando incluso a exacerbar las disparidades en salud existentes, como ha sido

documentado ampliamente en la investigación de IA y salud (37,38).

Por lo tanto, antes de considerar una implementación clínica es imperativo que

futuras investigaciones validen prospectivamente el modelo en cohortes locales

y diversas, empleando conjuntos de datos más inclusivos y metodologías de

equidad en IA (fairness-aware machine learning)

para asegurar que sus beneficios sean universales y no se limiten a la

población original del estudio (39).

Otro

aspecto fundamental a considerar es que la integración de herramientas de IA en

la predicción de diabetes conlleva importantes implicaciones éticas y

regulatorias que requieren un abordaje proactivo. Entre estas destaca la

problemática de la "caja negra", inherente a algoritmos complejos, la

cual compromete tanto la autonomía del paciente como la responsabilidad

profesional del clínico, evidenciando la necesidad imperativa de desarrollar

sistemas de IA explicable (XAI) que faciliten la toma de decisiones médicas

fundamentadas y transparentes (40). Desde la perspectiva regulatoria,

agencias como la FDA y EMA están desarrollando marcos para la aprobación de software como dispositivo médico (SaMD), que exigen una validación clínica rigurosa,

monitorización continua posimplementación y

protocolos de privacidad conforme a normativas como HIPAA o RGPD (41,42).

Finalmente, es imperativo garantizar equidad en el acceso a estas tecnologías

para evitar ampliar brechas digitales y sanitarias, asegurando que los

algoritmos de estratificación de riesgo diabético sean herramientas para

intervenciones preventivas universalmente accesibles y no fuentes de

discriminación en atención médica o seguros de salud (39).

Como

agenda integrada de mejora, se sugiere: a) enriquecimiento de variables y

estructura: incorporar conexiones explícitas para sexo y raza/etnia por su

impacto en riesgo diabético y cardiovascular; ampliar la caracterización de

tabaquismo (activo/pasivo) por sus efectos indirectos vía salud vascular;

añadir hábitos dietéticos, actividad física e historia familiar (hoy ausentes o

poco granulares); extender biomarcadores (perfil

lipídico, función renal, marcadores inflamatorios) para capturar vías

fisiopatológicas adicionales; e integrar factores genéticos y ambientales (p.

ej., puntajes poligénicos, exposición a

contaminantes) para una evaluación más completa del riesgo; b) diseño y

validación rigurosa: ejecutar estudios longitudinales multicéntricos

que aseguren precedencia temporal y validez externa; validar por subgrupos

(edad, sexo, etnia, comorbilidades) para auditar equidad; reportar calibración

(Brier score, curvas de calibración) y

utilidad clínica (curvas de decisión) además de discriminación; y abordar el

desbalance con estrategias de muestreo y aprendizaje sensible al costo

cuantificando su efecto en sensibilidad, especificidad y equidad; c)

intervenciones y traslado: diseñar y

probar intervenciones dirigidas a cadenas indirectas (p. ej., IMC, hipertensión

y cardiopatía), priorizando factores modificables (IMC, presión arterial);

emplear inferencia contrafáctica para estimar el

impacto de pérdidas de peso del 5-10 % o intensificación antihipertensiva sobre

riesgo futuro de diabetes y eventos CV; e integrar datos dinámicos (MCG,

presión domiciliaria, wearables) y

modelos temporales (DBN/KDB) para capturar deriva y trayectorias; d)

implementación y gobernanza: integrar progresivamente en la historia clínica

electrónica (HCE) con clínica

explicable (rutas causales, contribuciones por variable), salvaguardas éticas y

auditorías periódicas; establecer ciclos de actualización (reentrenamiento y

revisión de umbrales) con monitoreo de desempeño, equidad y seguridad; y

definir protocolos de uso (quién/cuándo/cómo) apoyados con materiales

educativos para asegurar adopción segura y efectiva.

CONCLUSIONES

A

pesar de sus diferencias estructurales, todos los clasificadores superaron una

exactitud de 0,96 tras la validación cruzada. El FSSJ encabezó con una

aproximación de 0,97 de exactitud y especificidad perfecta, mientras que Naive Bayes, TAN–HCSP y KDB

ofrecieron un desempeño alto y estable. El TAN–CL resultó más sensible a las

idiosincrasias de los datos, aunque permitió identificar nuevas rutas causales.

Estos resultados confirman que, cuando las relaciones entre variables son

sencillas, las arquitecturas bayesianas básicas pueden igualar a variantes más

elaboradas. Aun así, las herramientas de aprendizaje de estructura, como bnlearn, siguen siendo indispensables para

extraer conexiones clínicamente interpretables, aportando conocimientos que

pueden orientar estrategias de prevención focalizadas más allá de lo que

comunican las métricas escalares de desempeño.

Por

otro lado, se concluye que los resultados se consideran útiles para la

estratificación clínica del riesgo cardio-metabólico

y para la toma de decisiones personalizadas. La representación causal obtenida

permitiría priorizar intervenciones sobre factores modificables (p. ej.,

control ponderal y presión arterial) y comunicar riesgos en términos

comprensibles para pacientes y equipos clínicos.

En

este sentido, el estudio demuestra que la complejidad arquitectural de los

clasificadores bayesianos no se traduce necesariamente en mejoras predictivas

proporcionales, dado que todos los modelos evaluados alcanzaron un rendimiento

comparable. Los hallazgos subrayan la importancia de equilibrar precisión

predictiva con interpretabilidad clínica,

posicionando estas metodologías como herramientas valiosas para la medicina de

precisión. La capacidad de generar representaciones causalmente interpretables

facilita tanto la estratificación de pacientes como el desarrollo de

estrategias preventivas personalizadas, lo que representa un avance

significativo hacia la optimización de los resultados en salud cardiovascular

mediante intervenciones dirigidas a factores de riesgo modificables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Organización

Mundial de Salud. Informe Mundial de la Diabetes [Internet]. Ginebra: OMS;

10 de septiembre de 2024 [Consultado 9 de julio de 2025]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/254649/9789243565255-spa.pdf

- Hossain J, Al-Mamun,

Islam R. Diabetes mellitus, the fastest growing global public health

concern: Early detection should be focused. Health Sci Rep. [Internet].

22 de marzo de 2024 [Consultado el 9 de julio de 2025];7(3):e2004. doi: 10.1002/hsr2.2004

- Bronstein M, Meyer-Kalos

P, Vinogradov S, Kummerfeld

E. Causal Discovery Analysis: A Promising Tool for Precision Medicine. Psychiatr Ann. [Internet]. 2024 [Consultado el 9 de julio

de 2025];54(4):e119-e124. https://doi.org/10.3928/00485713-20240308-01

- Montero Rodríguez JC de J, Roshan

Biswal R, Sánchez de la Cruz E. Algoritmos de

aprendizaje automático de vanguardia para el diagnóstico de enfermedades.

Res Comput Sci.

[Internet]. 2019 [Consultado el 9 de julio de 2025];148(7):455-68.

Disponible en: https://rcs.cic.ipn.mx/2019_148_7/Algoritmos%20de%20aprendizaje%20automatico%20de%20vanguardia%20para%20el%20diagnostico%20de%20enfermedades.pdf

- Gómez Ruiz I. Diseño e implementación de modelos

de lenguaje para información genómica asociada a enfermedades raras

mediante inferencia gramatical [Internet]. Valencia: Universitat

Politècnica de València;

2024 [Consultado el 9 de julio de 2025]. Disponible en: https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/e752670f-3702-4eee-846b-c16237a5f925/content

- Darwiche A. Modeling and Reasoning with Bayesian Networks

[Internet]. Cambridge:

Cambridge University Press;

2009 [Consultado el 9 de julio de 2025]. Disponible en: https://books.google.co.ve/books?id=7AjXGltje7YC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

- Hassija V, Chamola V, Mahapatra A, Singal A, Goel D, Huang K, et al. Interpreting Black-Box Models:

A Review on Explainable Artificial Intelligence. Cogn Comput. [Internet].

2024 [Consultado el 9 de julio de 2025];16:45-74.

doi: 10.1007/s12559-023-10179-8

- Lucas PJ, Van der Gaag

LC, Abu-Hanna A. Bayesian networks in biomedicine and health-care. Artif Intell Med. [Internet]. 2004 [Consultado el 9 de julio de

2025];30(3):201-14. doi: 10.1016/j.artmed.2003.11.001

- Koller D, Friedman N. Probabilistic Graphical Models:

Principles and Techniques. [Internet].

Cambridge: MIT Press; 2009 [Consultado el 9 de

julio de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/220690050_Probabilistic_Graphical_Models_Principles_and_Techniques

- Pearl

J. Causality: Models, Reasoning and Inference. [Internet]. 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2009

[Consultado el 9 de julio de 2025]. Disponible en: https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1642718

- Suo X, Huang X, Zhong L,

Luo Q, Ding L, Xue F. Development and Validation

of a Bayesian Network‐Based Model

for Predicting Coronary Heart Disease Risk From

Electronic Health Records. J

Am Heart Assoc. [Internet].

2 de junio de 2024 [Consultado el 9 de julio de 2025];13(1):e029400. doi: 10.1161/JAHA.123.029400

- Coaquira-Flores EE, Torres-Cruz F, Condori-Quispe SJ, Tisnado-Puma JC, Melgarejo-Bolivar

RP, Herrera-Urtiaga AP, et al. Predicción de

diabetes en mujeres mediante un modelo probabilístico basado en redes

bayesianas. Científica Digit. [Internet]. 29 de

abril de 2023 [Consultado el 9 de julio de 2025];16:185-201.

doi: 10.37885/230412748

- Bressan GM, Flamia de Azevedo

BC, Molina de Souza R. Métodos de classificação automática para predição

do perfil clínico de pacientes portadores do diabetes mellitus. Braz J Biometrics.

[Internet]. 29 de junio de 2020 [Consultado el 9 de julio de 2025];38(2):257-73.

https://doi.org/10.28951/rbb.v38i2.445

- Ndjaboue R, Ngueta G, Rochefort-Brihay C, Delorme S, Guay

D, Ivers N, et al. Prediction models of diabetes

complications: a scoping review. J Epidemiol Community

Health [Internet]. 30 de junio de 2022

[Consultado el 9 de julio de 2025];76(10):896-904. doi:

10.1136/jech-2021-217793

- Alghamdi M, Al-Mallah M, Keteyian S, Brawner C, Ehrman C, Sakr S. Predicting

diabetes mellitus using SMOTE and ensemble machine learning approach: The

Henry Ford ExercIse Testing (FIT) project. PLoS One [Internet]. 2017

[Consultado el 9 de julio de 2025];12(7):e0179805.

doi: 10.1371/journal.pone.0179805

- Nejatian S, Parvin H, Faraji E. Using sub-sampling and ensemble clustering

techniques to improve performance of imbalanced classification. Neurocomputing [Internet]. 7 de febrero de 2018 [Consultado el

9 de julio de 2025];276:55-66. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.06.082

- Praveenkumar KS. Un enfoque híbrido de analítica de big data para predecir diabetes tipo II usando H-SMOTE

tree. Adv Nanotechnol Mater Sci Eng Innov. [Internet]. 2024

[Consultado el 9 de julio de 2025];20(S2):606-624. https://doi.org/10.62441/nano-ntp.vi.494

- Xu Z, Wang Z. A Risk Prediction Model for Type 2

Diabetes Based on Weighted Feature Selection of Random Forest and XGBoost Ensemble Classifier. In: 11th Int Conf Adv

Comput Intelligence (ICACI); Guilin, China 2019

Jun 7-9. [Internet]. Guilin, China: Instituto de Ingenieros Eléctricos y

Electrónicos: 2019: 278-283 [Consultado el 9 de julio de 2025].

doi:10.1109/ICACI.2019.8778622

- Pes B, Lai G. Cost-sensitive learning strategies

for high-dimensional and imbalanced data: a comparative study. PeerJ Comput Sci. [Internet]. 2021 [Consultado el 9 de julio de

2025];7:e832. doi: 10.7717/peerj-cs.832

- Wang X, Ren J, Ren H, Song W, Qiao

Y, Zhao Y, et al. Diabetes mellitus early warning and factor analysis

using ensemble Bayesian networks with SMOTE-ENN and Boruta.

Sci Rep. [Internet]. 2023 [Consultado el 9 de julio

de 2025];13:12718. doi:

10.1038/s41598-023-40036-5

- Parrales-Bravo F, Caicedo-Quiroz

R, Rodríguez-Larraburu E, Barzola-Monteses

J. ACME: A Classification Model for Explaining the Risk of Preeclampsia

Based on Bayesian Network Classifiers and a Non-Redundant Feature

Selection Approach. Informatics [Internet].

2024 [Consultado el 9 de julio de 2025];11(2):31. https://doi.org/10.3390/informatics11020031

- Kong D, Chen R, Chen Y, Zhao L, Huang R, Luo L,

et al. Bayesian network analysis of factors influencing type 2 diabetes,

coronary heart disease, and their comorbidities. BMC Public Health. [Internet]. 8 de mayo de 2024 [Consultado el 9

de julio de 2025];24:1267. doi:

10.1186/s12889-024-18737-x

- Fuster-Parra P, Yañez AM, López-González A, Aguiló A, Bennasar-Veny M. Identifying risk factors of

developing type 2 diabetes from an adult population with initial

prediabetes using a Bayesian network. Front Public Health. [Internet]. 2023 [Consultado el 9 de julio de

2025];10:1035025. doi: 10.3389/fpubh.2022.1035025

- Sun Y, Lei J, Kosmas P. Exploring Biomarker

Relationships in Both Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus Through a

Bayesian Network Analysis Approach. arXiv

[Preprint]. 2024;

arXiv:2406.17090. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.17090

- Choksi P. Conjunto de datos clínicos integrales de

diabetes (100k filas) [conjunto de datos en Internet]. Kaggle;

2024 [Consultado el 9 de julio de 2025]. Disponible en: https://www.kaggle.com/datasets/priyamchoksi/100000-diabetes-clinical-dataset.

- Rajkomar A, Dean J, Kohane I.

Machine Learning in Medicine. N

Engl J Med.

[Internet]. 2019 [Consultado el 9 de julio de 2025];380(14):1347-58. doi: 10.1056/NEJMra1814259

- ElSayed N, Aleppo G, Aroda VR,

Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer

D, et al. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Care in

Diabetes-2023. Diabetes Care [Internet]. 2023 [Consultado el

9 de julio de 2025];46(Suppl

1):S19-S40. doi: 10.2337/dc23-S002

- International Diabetes Federation.

Atlas de la Diabetes de la

FID [Internet]. 10ª ed. Bruselas: International Diabetes Federation;

2021. Disponible en: https://diabetesatlas.org/

- Beam AL, Kohane IS. Big

Data and Machine Learning in Health Care. JAMA. [Internet]. 2018 [Consultado el 9 de julio

de 2025];319(13):1317-1318. doi: 10.1001/jama.2017.18391

- Zhang J, Zhang Z, Zhang K, Ge X, Sun R, Zhai X. Early detection of type 2 diabetes risk:

limitations of current diagnostic criteria. Front Endocrinol (Lausanne). [Internet]. 2023 [Consultado el 9 de julio

de 2025];14:1260623. doi:

10.3389/fendo.2023.1260623

- Butalia S, Chu LM, Dover DC, Lau D, Yeung RO, Eurich DT, et al. Association Between Hemoglobin A1c

and Development of Cardiovascular Disease in Canadian Men and Women

Without Diabetes at Baseline: A Population-Based Study of 608 474 Adults. J Am Heart Assoc. [Internet]. 2024 [Consultado el 9 de julio de

2025];13(9):e031095. doi:

10.1161/JAHA.123.031095

- Lin H, Xiao N, Lin S, Liu M, Liu GG. Associations of hypertension, diabetes and heart disease risk with

body mass index in older Chinese adults: a population-based cohort study. BMJ Open [Internet]. 2024 [Consultado el 9 de

julio de 2025];14(7):e083443. doi:

10.1136/bmjopen-2023-083443

- Volpe M, Gallo g. Obesity and cardiovascular

disease: An executive document on pathophysiological and clinical links

promoted by the Italian Society of Cardiovascular Prevention (SIPREC). Front Cardiovasc Med. [Internet]. 2023 [Consultado el 9 de julio de

2025];10:1136340. doi: 10.3389/fcvm.2023.1136340

- Ahmad A, Lim LL, Morieri

ML, Tam CH, Cheng F, Chikowore T, et al.

Precision prognostics for cardiovascular disease in Type 2 diabetes: a

systematic review and meta-analysis. Commun Med (Lond). [Internet]. 2024 [Consultado el 9 de julio de

2025];4(1):11. doi: 10.1038/s43856-023-00429-z

- Bruemmer D, Singh A. Cardiometabolic

Risk: Shifting the Paradigm Toward Comprehensive Assessment JACC Adv. [Internet]. 2023 [Consultado el 9 de julio de

2025];2(18):100868. doi: 10.1016/j.jacadv.2024.100867

- Obermeyer Z, Powers B, Vogeli

C, Mullainathan S. Dissecting racial bias in an algorithm used to manage

the health of populations. Science. [Internet]. 2019 [Consultado el 9 de julio de

2025];366(6464):447-453. doi: 10.1126/science.aax2342

- Cirillo D, Catuara-Solarz S,

Morey C, Guney E, Subirats

L, Mellino S, et al. Sex and gender differences

and biases in artificial intelligence for biomedicine and healthcare. NPJ Digit Med. [Internet]. 2020 [Consultado el 9 de julio de

2025];3:81. doi: 10.1038/s41746-020-0288-5

- Chen IY, Johansson FD, Sontag D. Why Is My

Classifier Discriminatory? Adv Neural Inf Process

Syst. [Internet]. 2018 [Consultado el 9 de julio

de 2025];31. doi: 10.48550/arXiv.1805.12002

- Wiens J, Saria S, Sendak M, Ghassemi M, Liu

VX, Doshi-Velez F, et al. Do no harm: a roadmap for responsible machine

learning for health care. Nat Med. [Internet]. 2019 [Consultado el 9 de julio de

2025];25(9):1337-340. doi:110.1038/s41591-019-0548-6

- Ghassemi M, Oakden-Rayner L,

Beam AL. The false hope of current approaches to explainable artificial

intelligence in health care. Lancet Digit Health [Internet]. 2021 [Consultado el 9 de julio de

2025];3(11):e745-e750. doi:

10.1016/S2589-7500(21)00208-9

- Food and Drug Administration. Inteligencia artificial y aprendizaje

automático en software como dispositivo médico. [Internet]. Estados

Unidos: FDA; 2024 [Consultado el 9 de julio de 2025]. Disponible en: https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-and-machine-learning-software-medical-device

- The European Commission. Propuesta de Reglamento sobre un Espacio Europeo de Datos Sanitarios [Internet]. Bruselas: COM(2022) 197 final; 2022 [Consultado el 9 de julio de 2025]. Disponible en: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space

Correo:

mlituma@hotmail.com

Correo:

mlituma@hotmail.comFuentes de financiamiento

La

investigación fue autofinanciada.

Conflictos de interés