ARTÍCULO ORIGINAL

Características sociodemográficas y depresión posparto en madres de neonatos en cuidados intensivos Perú

Sociodemographic characteristics and postpartum depression among mothers of neonates in intensive care, Peru

Rosana Haro-Norabuena1,a, Moreno-Garrido2,a

1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

a Médico cirujano.

b Doctora en Ciencias de la Salud.

RESUMEN

Objetivo. Determinar las características sociodemográficas asociadas a la depresión posparto en las madres de los neonatos en cuidados intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima (Perú), 2024. Métodos. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, no experimental, de alcance comparativo y medida transversal. La muestra fue censal y estuvo conformada por 180 madres de neonatos en cuidados intensivos. El instrumento aplicado fue la escala de depresión postnatal de Edimburgo. Para el análisis inferencial fueron usadas las pruebas chi- cuadrado y tau-b de Kendall. Resultados. El 47,7 % del total de madres tenían de 28 a 36 años, el 72,2 % laboraba, el 78,3 % procedían y residían en Lima; así mismo, el 97,8 % declaró tener servicios básicos. La depresión posparto se encontraba presente en el 60,6 % de la población estudiada. Existió asociación entre la depresión posparto y la edad (p = 0,034) y el lugar de residencia (p = 0,001) Conclusiones. Se determina que las características sociodemográficas (edad y lugar de residencia) se encuentran asociadas a la depresión posparto de madres de neonatos en cuidados intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

Palabras clave: depresión; madres; neonato; cuidados intensivos; salud pública (Fuente: DeCS - BIREME).

ABSTRACT

Objective. To determine the sociodemographic characteristics associated with postpartum depression among mothers of neonates admitted to the intensive care unit of Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima (Peru), 2024. Methods. A quantitative, non-experimental, comparative, cross-sectional study was conducted. The census sample consisted of 180 mothers of neonates in intensive care. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was used as the measurement instrument. For inferential analysis, chi-square and Kendall’s tau-b tests were applied. Results. Overall, 47.7 % of mothers were between 28 and 36 years old, 72.2 % were employed, 78.3 % were born in and resided in Lima, and 97.8 % reported having access to basic services. Postpartum depression was present in 60.6 % of the study population. There was a significant association between postpartum depression and age (p = 0.034) and place of residence (p = 0.001). Conclusions. Age and place of residence were the sociodemographic characteristics significantly associated with postpartum depression among mothers of neonates admitted to the intensive care unit of Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

Keywords: depression; mothers; neonate; intensive care; public health (Source: MeSH - NLM).

Citar como: Haro-Norabuena R, Moreno-Garrido Z. Características sociodemográficas y depresión posparto en madres de neonatos en cuidados intensivos Perú. Rev Peru Cienc Salud. 2025; 7(3):202-8. doi: https://doi.org/10.37711/rpcs.2025.7.3.9

Recibido: 08/05/25

Aceptado: 10/07/25

Publicado en línea: 23/07/25

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre la depresión posparto en madres de neonatos internados en unidades de cuidados intensivos se justifica por la alta vulnerabilidad emocional que implica esta situación (1). La separación física, la incertidumbre clínica y el estrés elevan significativamente el riesgo de sintomatología depresiva, afectando la salud mental materna, la vinculación afectiva y el desarrollo del neonato a largo plazo (2). Desde el enfoque de la salud global, generar evidencia empírica es fundamental para diseñar intervenciones oportunas que mitiguen este impacto y favorezcan un entorno saludable multinivel para madre e hijo (3).

A nivel global, diversos estudios han explorado la relación entre la depresión posparto y las características sociodemográficas, con resultados heterogéneos. Por ejemplo, Yaqoob et al. (4) sostienen la presencia de cinco grandes determinantes: biológico/físico, psicológico, obstétrico/pediátrico, sociodemográfico y cultural (p < 0,05) En contraste, Zhang et al. (5) reportaron que las únicas variables asociadas a la depresión posparto son el apoyo familiar, no trabajar y usar Internet (p < 0,05). De manera complementaria, Froeliger et al. (6) identificaron que la edad, el aborto previo o el historial psiquiátrico se asociaban significativamente a la depresión posparto, destacando la necesidad de considerar estos elementos en el diseño de intervenciones preventivas (p < 0,001).

En el contexto de Perú, Leveau-Bartra et al. (7) señalaron que, respecto de las características sociodemográficas relacionadas, se destacan una edad menor a 20 años (p = 0,001), condición civil soltera (p < 0,001), consumo de psicofármacos (p < 0,001) y tener trabajo (p < 0,001). Por su parte, Ramos y Rivera (8) evidenciaron relación significativa e inversa entre la depresión posparto y las dimensiones: apoyo emocional, apoyo instrumental y apoyo informativo (p < 0,05), lo que revela el importante rol que cumple la pareja afectiva. Por su parte, Antúnez et al. (9), tras realizar una revisión de la literatura, indicaron que las variables de riesgo más prevalentes son el historial psiquiátrico previo, el apoyo social percibido y la situación geográfica.

La hospitalización neonatal, caracterizada por la separación madre-hijo, la incertidumbre clínica y la percepción de pérdida del rol materno, constituye un factor precipitante de trastornos afectivos, siendo la depresión posparto una de las manifestaciones más prevalentes y subdiagnosticadas (10). Esta condición no solo compromete el bienestar psicológico de la madre, sino que también interfiere en la formación del vínculo afectivo temprano y en la participación activa en los cuidados del neonato, lo que afecta potencialmente su evolución clínica y desarrollo posterior (11). La falta de protocolos sistemáticos para el tamizaje y atención de la salud mental materna en contextos de cuidados intensivos neonatales evidencia una brecha crítica en los modelos actuales de atención perinatal, lo que hace imprescindible una investigación rigurosa que fundamente estrategias de intervención eficaces y humanizadas (12).

Por lo evidenciado, se justifica la relevancia de explorar la asociación entre la depresión posparto y las características sociodemográficas de madres de neonatos en cuidados intensivos. En ese sentido, se planteó como objetivo del estudio determinar las características sociodemográficas asociadas a la depresión posparto de madres de neonatos en cuidados intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

MÉTODOS

Tipo y área de estudio

El diseño de la investigación fue no experimental con alcance comparativo (13), debido a que se buscó determinar asociación entre las variables estudiadas. Fue, así mismo, una indagación cuantitativa y transversal (14). El estudio fue desarrollado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI), ubicado en Lima (Perú), entre los meses de julio a diciembre del 2024.

Población y muestra

La muestra fue censal (15) y estuvo conformada por un total de 180 madres de neonatos en cuidados intensivos, considerando los siguientes criterios de inclusión: completar el consentimiento informado y ser mayor de edad; y los siguientes criterios de exclusión: no terminar de rellenar el instrumento de medición, estar participando en otra investigación y recibir tratamiento de salud mental.

Variables e instrumentos de recolección de datos

Respecto de la variable “depresión posparto”, se empleó la escala de depresión postnatal de Edimburgo, validada por Cox et al. (16), encargada del tamizaje de síntomas depresivos posparto. El instrumento contó con un total de 10 reactivos distribuidos en 1 solución unifactorial (α = 0,87). Las respuestas a los ítems se presentaron de acuerdo con una escala, donde la participante respondió eligiendo entre 4 opciones con distintas puntuaciones: desde “Sí, bastante” o “Sí, a menudo” (3 puntos) hasta “No, nada” o “No, nunca” (0 puntos). Así, el instrumento tuvo puntuación mínima de 0 y una máxima de 30 puntos. Según el puntaje, se obtuvo una categorización de no presencia de síntomas depresivos posparto (0-12 puntos) y presencia de síntomas depresivos posparto (13-30 puntos).

Con el propósito de verificar la validez de constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) (17), antes del cual se hizo la prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,923) y la prueba de esfericidad de Bartlett (x² = 2319,198; gl = 180; p < 0,000). Los resultados obtenidos evidenciaron la idoneidad de aplicar el AFE. Los ítems presentaron comunalidades satisfactorias y una estructura factorial bien definida, la cual explicó el 72,23 % de la varianza total.

Respecto de la conceptualización de las variables, los síntomas depresivos posparto son señales de una alteración del estado de ánimo que afecta a algunas mujeres después del parto, caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza, fatiga, irritabilidad y pérdida de interés (5), respecto de las características sociodemográficas se utilizó una ficha de recolección de datos, a través de la cual se consultó a los participantes por su edad, estado laboral, procedencia, residencia y si cuenta con servicios básicos.

Técnicas y procedimientos de recolección de datos

Se contó con el permiso de la institución, manifestado por la CARTA N.º 1844-GRPA-ESSALUD-2024. La participación en este estudio se realizó solo después de que cada participante otorgara su consentimiento informado de forma presencial. A todas las participantes se les brindó una explicación clara, comprensible y veraz sobre los objetivos, beneficios, riesgos y opciones vinculadas a la investigación. Luego, se les entregó el cuestionario en formato impreso, aplicando la técnica de encuesta. La aplicación del instrumento tomó entre 5 a 7 minutos, el horario de aplicación fue entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m., de lunes a domingo.

Análisis de datos

Una vez recolectados los datos, estos fueron exportados al software estadístico SPSS versión 26. Se procedió a realizar un análisis descriptivo de las características sociodemográficas y de la variable “depresión posparto”. Así mismo, dado que se abordaron variables de tipo ordinal y nominal, se realizaron tablas cruzadas. Para evaluar la asociación entre las características sociodemográficas y la variable “depresión posparto”, se empleó las pruebas de chi-cuadrado y tau-b de Kendall.

Aspectos éticos

La investigación se llevó a cabo respetando los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki, formulada por la Asociación Médica Mundial. En ese sentido, fue garantizada la observancia de los cuatro pilares fundamentales de la ética en investigación: respeto por las personas, beneficencia, no maleficencia y justicia. Así mismo, fue aplicado el consentimiento informado, asegurando que la participación fuera libre, voluntaria, autónoma y confidencial. Además, el estudio recibió la aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación del HNGAI, con documento CARTA N.º 1844-GRPA-ESSALUD-2024 y por el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con código de estudio N.º 0101-2024.

RESULTADOS

En correspondencia con la edad, el 47,7 % de las madres de neonatos tenían entre 28 y 36 años. En cuanto al estado laboral, la proporción de madres que laboraban fue mayor (72,2 %) en comparación a las que no laboraban (27,8 %). Respecto de la procedencia, prevaleció la categoría Lima (78,3 %). En referencia a la residencia, el 78,3% de madres de neonatos vivían en Lima. Finalmente, el 97,8 % de la población estudiada contaba con servicios básicos (ver Tabla 1).

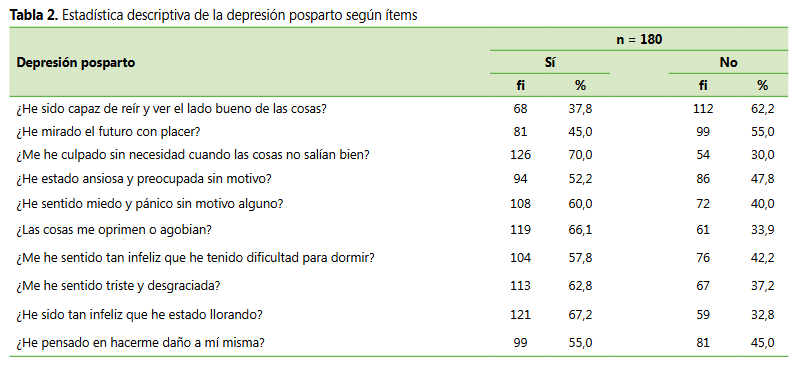

En la variable “depresión posparto” es importante explicitar que los porcentajes presentados corresponden a casos positivos en el tamizaje de síntomas depresivos posparto, mas no a diagnósticos clínicos confirmados. Dicho esto, se evidencia que las mayores frecuencias positivas se presentaron en el ítem “¿Me he culpado sin necesidad cuando las cosas no salían bien?” (fi = 126; % = 70,0) y el ítem “¿He sido tan infeliz que he estado llorando?” (fi = 121; % = 67,2).

Respecto de las frecuencias negativas, los mayores valores se hallaron en el ítem “¿He sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas?” (fi = 112; % = 62,2) y el ítem “¿He mirado el futuro con placer?” (fi = 99; % = 55,0). Respecto de la presencia de depresión posparto, el nivel más prevalente es el “sí” (fi = 109; % = 52,5) seguido del “no” (fi = 71; % = 39,4) (ver Tabla 2).

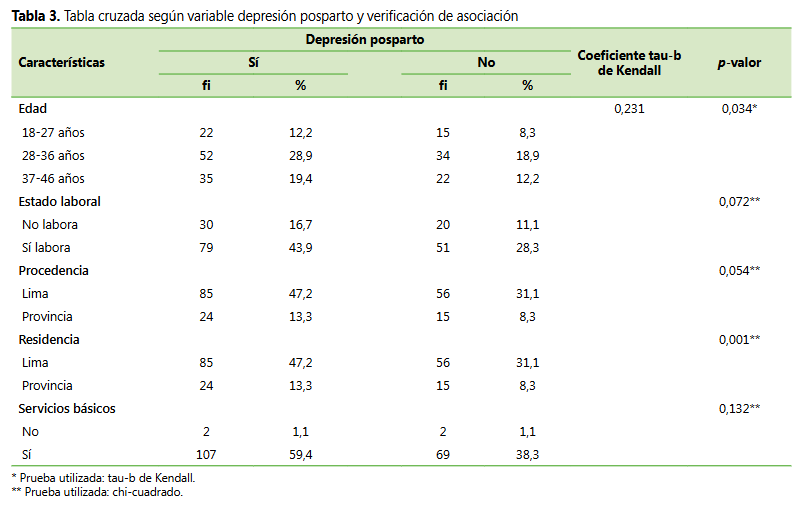

Respecto de la verificación de asociación entre la “depresión posparto” y las “características sociodemográficas” de las madres de neonatos en cuidados intensivos, se comunica que las asociaciones significativas se encuentran en las categorías “edad” (p = 0,034) y “lugar de residencia” (p = 0,001) (ver Tabla 3).

DISCUSIÓN

El estudio aborda una problemática crítica y poco visibilizada en el ámbito de la salud materno-infantil: la depresión posparto en madres de neonatos internados en unidades de cuidados intensivos; una condición que combina el sufrimiento psicoemocional propio del puerperio con el estrés agudo generado por la hospitalización del recién nacido en un entorno altamente medicalizado (18). Esta situación se ve agravada por características sociodemográficas como el bajo nivel educativo, la precariedad laboral, la residencia en zonas con limitado acceso a servicios de salud mental y la escasa red de apoyo familiar, los cuales pueden actuar como indicadores de riesgo que intensifican la vulnerabilidad psicológica de las madres (19). En este contexto, el estudio visibiliza la necesidad de comprender el fenómeno desde una perspectiva biopsicosocial, al identificar perfiles de riesgo que permitan orientar intervenciones preventivas y políticas públicas que promuevan el bienestar emocional de las madres en situaciones de alta complejidad neonatal (20).

Al analizar la verificación de la asociación entre variables, se reporta una asociación significativa entre la edad materna y la presencia de depresión posparto (p = 0,034). Diversas investigaciones han respaldado esta relación. Por ejemplo, el estudio de Bradshaw et al. (21), en el cual participaron más de 1 millón de mujeres de 138 países, tuvo como principal conclusión que la depresión posparto disminuía con la edad (p < 0,05); así mismo, informó que el 11 % de las madres presentaban depresión posparto, una cifra bastante menor a la encontrada en el presente estudio (60,6 %). Del mismo modo, Agrawal et al. (22) encontraron que las madres jóvenes menores de 25 años tienen mayor riesgo de experimental depresión posparto, resaltando que el riesgo en ese rango etario es tres veces mayor.

Sin embargo, otros estudios no han confirmado esta asociación. Por ejemplo, Tsai et al. (23) mostraron que las características asociadas, empleando regresión logística, se centraban en un nivel educativo secundario o inferior, estado civil de soltera, desempleada y presencia de embarazo no planificado (p < 0,05). Por su parte, Dubey et al. (24) no encontraron diferencias significativas en la prevalencia de depresión posparto según el grupo etario, señalando que características contextuales como el menor nivel educativo, mayor paridad y parto prematuro tenían mayor peso predictivo (p < 0,01). En una línea similar, la investigación de Liu et al. (25) indicó, tras analizar 33 estudios que abarcaron 33 países en una población de 133 313 madres, que, si bien la edad puede ser un factor a considerar, su efecto es sobrepasado por otros determinantes, como diabetes mellitus gestacional, depresión durante el embarazo, antecedentes de depresión y anestesia epidural durante el parto (p < 0,05). Desde el enfoque de salud global se resalta la necesidad de interpretar la relación entre edad y depresión posparto dentro de un enfoque multicausal, donde las variables psicosociales desempeñan un papel mediador crucial.

Respecto de la verificación de la asociación entre variables, se reporta una asociación significativa entre la residencia geográfica y la depresión posparto (p = 0,001). Aunque numerosos estudios coinciden en que el lugar de residencia influye significativamente en la salud mental materna durante el posparto, la corriente principal de la literatura es heterogénea. Por ejemplo, la revisión de Dubey et al. (24) informó una prevalencia mayor de depresión posparto en zonas rurales, al destacar que esta diferencia puede ser consecuencia de las diferencias en el nivel socioeconómico, la educación, la menor conciencia y el estigma de las enfermedades mentales. Así mismo, Putri et al. (26) evidenciaron que las madres urbanas y rurales mostraban distintas variables de riesgo; así, en áreas urbanas, vivir sin esposo, experimentar parto prematuro y tener complicaciones por parto eran características preponderantes (p < 0,05), mientras que, en las áreas rurales, las variables destacadas fueron el embarazo no deseado, tener un tamaño de hogar pequeño y complicaciones durante el embarazo (p < 0,05).

No obstante, otros hallazgos no respaldan esta relación. Por ejemplo, el estudio de Chen y Shi (27), en China, no encontró asociación en la depresión posparto entre mujeres urbanas y rurales, atribuyendo los niveles de depresión posparto más bien a condiciones transversales, como malas relaciones familiares, complicaciones del embarazo y separación de la madre y el bebé (p < 0,05). De manera similar, Handelzalts et al. (28) indicaron que, independientemente de la residencia y otras características sociodemográficas, la presencia de una red de apoyo afectiva era el predictor más fuerte de bienestar emocional posparto. Estos resultados sugieren que, si bien la residencia puede ser un factor asociado, su influencia está condicionada por variables intervinientes de orden social, económico y familiar, que deben considerarse integralmente (29).

Una de las principales fortalezas de este estudio radica en el uso de una muestra censal, lo cual otorga una alta representatividad y potencia estadística a los hallazgos, al abarcar la totalidad de madres de neonatos en cuidados intensivos del hospital en cuestión. Además, la aplicación de un instrumento validado y estandarizado, como la escala de depresión postnatal de Edimburgo, fortalece la fiabilidad de los resultados. El enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y corte transversal, permite identificar asociaciones relevantes en un momento crítico del posparto, por lo que aporta evidencia empírica útil para la intervención clínica. Así mismo, el uso de pruebas estadísticas adecuadas, como la chi-cuadrado y el tau-b de Kendall, respalda la solidez analítica del estudio, especialmente al establecer vínculos significativos entre la depresión posparto y variables sociodemográficas clave, como la edad y el lugar de residencia.

Entre las principales limitaciones del presente estudio se encuentra la ausencia de un diseño longitudinal, lo cual impide analizar la evolución temporal de los síntomas de depresión posparto y diferenciar entre episodios transitorios y cuadros clínicos persistentes. De igual manera, el uso exclusivo de una escala de tamizaje, si bien válida y confiable, podría no captar en su totalidad la complejidad emocional de las madres, al omitir posibles comorbilidades, como ansiedad, duelo perinatal o estrés postraumático. La recolección de datos en un entorno hospitalario también representa una limitación, ya que el contexto emocionalmente sensible y la posible influencia del personal de salud podrían haber condicionado las respuestas, al generar sesgos de subregistro. Además, el estudio no incluyó variables contextuales estructurales, como el acceso efectivo a servicios de salud mental, las condiciones de vivienda o la carga del cuidado, que podrían actuar como determinantes moduladoras del estado emocional materno. Finalmente, la muestra se limitó a una sola institución de salud, lo que restringe la generalización de los resultados a otros contextos geográficos, culturales y socioeconómicos, especialmente en poblaciones rurales o en situación de alta vulnerabilidad.

En cuanto a las recomendaciones, se podrían investigar las desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios de salud mental perinatal entre contextos urbanos y rurales, o entre países con distintos niveles de desarrollo. También resulta relevante analizar el impacto de la salud mental materna en el neurodesarrollo del neonato hospitalizado, así como las implicancias éticas y emocionales del personal de salud en su acompañamiento. Este enfoque permitiría fortalecer la humanización del cuidado neonatal y promover la formación en competencias psicoemocionales del equipo sanitario. Finalmente, una línea emergente sería la exploración de políticaspúblicas que integren la salud mental materna en los estándares de atención neonatal, desde una perspectiva de derechos humanos y equidad global.

Conclusiones

Las características sociodemográficas asociadas a la depresión posparto de madres de neonatos en cuidados intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de Lima (Perú), al 2024, fueron la edad y el lugar de residencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dimcea DA-M, Petca R-C, Dumitrașcu MC, Șandru F, Mehedințu C, Petca A. Postpartum Depression: Etiology, Treatment, and Consequences for Maternal Care. Diagnostics [Internet]. 2024 [Consultado el 12 de junio de 2025];14(9):865. doi:10.3390/diagnostics14090865

2. Tambelli R, Tosto S, Favieri F. Psychiatric Risk Factors for Postpartum Depression: A Systematic Review. Behavioral Sciences [Internet]. 2025 [Consultado el 12 de junio de 2025];15(2):173. doi:10.3390/bs15020173

3. Dessì A, Pianese G, Mureddu P, Fanos V, Bosco A. From Breastfeeding to Support in Mothers’ Feeding Choices: A Key Role in the Prevention of Postpartum Depression? Nutrients [Internet]. 2024 [Consultado el 14 de junio de 2025];16(14):2285. doi:10.3390/nu16142285

4. Yaqoob H, Ju X, Bibi M, Anwar S, Naz S. A systematic review of risk factors of postpartum depression. Evidence from Asian culture. Acta Psychologica [Internet]. 2024 [Consultado el 16 de junio de 2025];249:104436. doi:10.1016/j.actpsy.2024.104436

5. Zhang Y, Liu X, Liu M. Multidimensional influencing factors of postpartum depression based on the perspective of the entire reproductive cycle: evidence from western province of China. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol [Internet]. 2024 [Consultado el 16 de junio de 2025];59:2041–2048. doi:10.1007/s00127-024-02686-2

6. Froeliger A, Deneux-Traraux C, Loussert L, Bouchghoul H, Madar H, Sentilhes L. Prevalence and risk factors for postpartum depression 2 months after a vaginal delivery: a prospective multicenter study. American Journal of Obstetrics and Gynecology [Internet]. 2024 [Consultado el 16 de junio de 2025];230:S1128-S1137. doi:10.1016/j.ajog.2023.08.026

7. Leveau-Bartra H, Chávez-Navarro J, Calle-Vilca L, Guerrero- Ortiz H, Mejia-Lengua C, Luján-Divizzia B, Leveau-Vásquez I, Medina-Vásquez N, Leveau-Vásquez H, Medina-Vásquez F. Factores asociados a la depresión posparto en puérperas de un hospital peruano. Clínica e investigación en Ginecología y Obstetricia [Internet]. 2024[Consultado el 17 de junio de 2025];51:100986. doi:10.1016/j.gine.2024.100986

8. Ramos M, Rivera L. Asociación entre depresión postparto y apoyo de la pareja en un centro materno infantil de Lima. Anales de la Facultad de Medicina [Internet]. 2022 [Consultado el 17 de junio de 2025];83:19-24. doi:10.15381/ anales.v83i1.20562

9. Antúnez M, Martín N, Casilari J, Mérida F. Depresión posparto, análisis de los factores de riesgo y la intervención de Enfermería. Revisión bibliográfica. Enfermería Cuidándote [Internet]. 2022 [Consultado el 17 de junio de 2025];5:19-29. doi:10.51326/ec.5.3.2558670

10. Alhaj Ahmad M, Al Awar S, Sayed Sallam G, Alkaabi M, Smetanina D, Statsenko Y, Zaręba K. Biopsychosocial Predictors of Postpartum Depression: Protocol for Systematic Review and

Meta-Analysis. Healthcare [Internet]. 2024 [Consultado el 17 de junio de 2025];12(6):650. doi:10.3390/healthcare12060650

11. Kim H. Predictive Analysis of Postpartum Depression Using Machine Learning. Healthcare [Internet]. 2025 [Consultado el 18 de junio de 2025];13(8):897. doi:10.3390/healthcare13080897

12. Cho M, Lee MH. Predictors of Postpartum Depression in Korean Women: A National Cross-Sectional Study During the COVID-19 Pandemic. Healthcare [Internet]. 2025 [Consultado el 18 de junio de 2025];13(10):1128. doi:10.3390/ healthcare13101128

13. Schenker J, Rumrill, Jr. P. Causal-comparative research designs. Journal of Vocational Rehabilitation [Internet]. 2004 [Consultado el 18 de junio de 2025];21(3):117-121. doi:10.3233/JVR-2004-00260

14. Savitz D, Wellenius G. Can Cross-Sectional Studies Contribute to Causal Inference? It Depends. American Journal of Epidemiology [Internet]. 2023 [Consultado el 19 de junio de 2025];192:514-516, doi:10.1093/aje/kwac037

15. Rahman MM. Sample size determination for survey research and non-probability sampling techniques: A review and set of recommendations. J Entrep Bus Econ [Internet]. 2023 [Consultado el 19 de junio de 2025];11(1):42-62. https://scientificia.com/index.php/JEBE/article/view/201

16. Cox J, Holden J. Detection of postnatal depression. Development of thee 10-item Edimburg Postnatal Depression Scale. The British Journal of Psychiatry [Internet]. 1987 [Consultado el 19 de junio de 2025];150:782-786. doi:10.1192/bjp.150.6.782

17. Schreiber J. Issues and recommendations for exploratory factor analysis and principal component analysis. Research in Social and Administrative Pharmacy [Internet]. 2021 [Consultado el 19 de junio de 2025];17:1004-1011. doi:10.1016/j. sapharm.2020.07.027

18. Campos-Marin Á, García-Muñoz C, Matias-Soto J, Martinez-Calderon J. What Interventions Focused on Physical Activity Could Improve Postpartum Depression Symptoms? An Overview of Systematic Reviews with Meta-Analysis. Healthcare [Internet]. 2025 [Consultado el 20 de junio de 2025];13(12):1419. doi:10.3390/healthcare13121419

19. Rodríguez-Gallego I, Vila-Candel R, Corrales-Gutierrez I, Gomez-Baya D, Leon-Larios F. Evaluation of the Impact of a Midwife-Led Breastfeeding Group Intervention on Prevention of Postpartum Depression: A Multicentre Randomised Clinical Trial. Nutrients [Internet]. 2024 [Consultado el 20 de junio de 2025];16(2):227. doi:10.3390/nu16020227

20. Tzitiridou-Chatzopoulou M, Orovou E, Zournatzidou G. Digital Training for Nurses and Midwives to Improve Treatment for Women with Postpartum Depression and Protect Neonates: A Dynamic Bibliometric Review Analysis. Healthcare [Internet]. 2024 [Consultado el 20 de junio de 2025];12(10):1015. doi:10.3390/healthcare12101015

21 Bradshaw H, Riddle J, Salimgaraev R, Zhaunova L, Payne J. Risk factors associated with postpartum depressive symptoms: A multinational study. Journal of Affective Disorders [Internet]. 2022 [Consultado el 20 de junio de 2025];301:345-351. doi:10.1016/j.jad.2021.12.121

22. Agrawal I, Mehendale A, Malhotra R. Risk Factors of Postpartum Depression. Cureus [Internet]. 2022 [Consultado el 20 de junio de 2025];e30898. doi:10.7759/cureus.30898

23. Tsai J, Tsai L, Tsay S, Chen Y. The prevalence and risk factors of postpartum depression among women during the early postpartum period: a retrospective secondary data analysis. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology [Internet]. 2023[Consultado el 21 de junio de 2025];62:406-411. doi:10.1016/j.tjog.2023.03.003

24. Dubey A, Chatterjee K, Chauhan V, Sharma R, Dangi A, Adhvaryu A. Risk factors of postpartum depression. Industrial Psychiatry Journal [Internet]; 2021 [Consultado el 21 de junio de 2025];30:127-131. doi:10.4103/0972-6748.328803

25. Liu X, Wang S, Wang G. Prevalence and Risk Factors of Postpartum Depression in Women: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Clinical Nursing [Internet]. 2021 [Consultado el 21 de junio de 2025];31:2665-2677. doi:10.1111/jocn.16121

26. Putri A, Wurisastuti T, Suryaputri I, Mubasyiroh R. Postpartum Depression in Young Mothers in Urban and Rural Indonesia. Journal of Preventive Medicine & Public Health [Internet]. 2023 [Consultado el 21 de junio de 2025];56:272-281. doi:10.3961/ jpmph.22.534

27. Chen L, Shi Y. Analysis of influencing factors and the construction of predictive models for postpartum depression in older pregnant Women. World Journal of Psychiatry [Internet]. 2023 [Consultado el 21 de junio de 2025];13:1079- 1086. doi:10.5498/wjp.v13.i12.1079

28. Handelzalts J, Ohayon S, Levy S. Risk psychosocial factors associated with postpartum depression trajectories from birth to six months. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiology [Internet]. 2024 [Consultado el 21 de junio de 2025];59:1685-1696. doi:10.1007/s00127-023-02604-y

29. Brandão T, Ribeiro AC, Griff MI, Babore A, Diniz E. Social Support and Postpartum Depressive Symptoms in Portuguese Women: The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties. Journal of Clinical Medicine [Internet]. 2024 []Consultado el 16 de junio de 2025];13(23):7150. doi:10.3390/jcm13237150

Fuentes de financiamiento

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

Las autoras declaran no tener conflictos de interés.