Impacto de un curso virtual interactivo en el desarrollo

de las habilidades diagnósticas en estudiantes de Medicina, Cuba

Impact

of an interactive virtual course on the development of diagnostic skills among

medical students in Cuba

Eliecer González Valdéz 1,a

1. Universidad

de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.

a. Doctor

en Medicina.

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0080-8096

Miguel Angel Amaró Garrido 1,b

1. Universidad

de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.

b. Doctor

en Medicina.

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-0532-9273

Jim

Alex González Consuegra 1,c

1. Universidad

de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.

c. Doctor

en Medicina

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0363-7616

Carlos Lázaro Jiménez-Puerto 2,d

1. Universidad

de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus, Cuba.

d. Doctor

en Ciencias de la Educación.

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-8967-2935

Citar como: González

Valdéz E, Amaró Garrido MA, Gonzáles Consuegra JA,

Jiménez-Puerto CL. Impacto de un curso virtual interactivo en el desarrollo de

las habilidades diagnósticas en estudiantes de Medicina, Cuba. Rev Peru Cienc

Salud. 2025;7(3):182-191. doi: https://doi.org/10.37711/rpcs.2025.7.3.4

RESUMEN

Objetivo. Evaluar

el impacto de un curso virtual interactivo en el desarrollo de las habilidades

diagnósticas en estudiantes de Medicina. Métodos. Estudio cuasiexperimental de cohorte prospectivo, que incorporó un

grupo control y un grupo experimental de 160 estudiantes de tercer año de

Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus en Cuba. Se

empleó un curso virtual interactivo MedInter con

registro automatizado, una encuesta enfocada en habilidades digitales y la

prueba de las habilidades diagnósticas. Resultados. Ambos grupos

presentaron similar acceso a Internet en el hogar y alto dominio del inglés. El

grupo experimental incrementó la precisión diagnóstica de 58,4 % a 82,3 %, con

resultados mayores en el grupo control. El tiempo promedio para resolver casos

clínicos se redujo de 14,2 a 9,1 minutos en el grupo experimental. El uso del

curso virtual emergió como el predictor más sólido de mejora diagnóstica (β =

0,67; p < 0,001), seguido del dominio del inglés (β = 0,18; p

= 0,006). Conclusiones. El curso virtual MedInter

mostró un impacto positivo significativo en las habilidades diagnósticas de los

estudiantes, con la mejora de la precisión, eficiencia y resolución en casos

complejos en un contexto con limitaciones tecnológicas.

Palabras clave: diagnóstico; aptitud;

educación médica; tecnologías de la información; evaluación de habilidades;

evaluación educacional (fuente: DeCS-BIREME).

ABSTRACT

Objective:

To evaluate the impact of an interactive virtual

course on the development of diagnostic skills in medical students. Methods:

A prospective, quasi-experimental cohort study was conducted, comprising a

control group and an experimental group and involving a total of 160 third-year

medical students from the Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, Cuba. The study employed

the interactive virtual course MedInter with automated

tracking, a survey assessing digital skills, and a diagnostic skills test. Results:

Both groups reported similar home internet access and high English

proficiency. The experimental group improved diagnostic accuracy from 58.4 % to

82.3 %, outperforming the control group. The average time to solve clinical

cases decreased from 14.2 to 9.1 minutes in the experimental group. Use of the

virtual course was the strongest predictor of diagnostic improvement (β = 0.67; p < 0.001),

followed by English proficiency (β = 0.18; p = 0.006). Conclusion: The MedInter virtual course had a significant positive

impact on students’ diagnostic skills, enhancing accuracy, efficiency, and

performance in complex cases within a technologically limited context.

Keywords: diagnosis; aptitude; medical education; information

technology; skills assessment; educational assessment (source: MeSH-NLM).

INTRODUCCIÓN

El

desarrollo de habilidades clínicas a lo largo del currículo de la carrera de

Medicina es esencial para garantizar que los futuros profesionales posean las

aptitudes necesarias que les permita afrontar los retos de la práctica médica

contemporánea (1). Entre estas habilidades, el

diagnóstico clínico, entendido como la capacidad de integrar datos clínicos,

pruebas complementarias y razonamiento crítico para identificar enfermedades,

es esencial, pues está vinculado de forma directa a la calidad de la atención y

la seguridad del paciente (1,2).

En

el contexto actual, caracterizado por los rápidos avances en las tecnologías de

la información y la comunicación (TIC), la formación médica ha experimentado

transformaciones significativas (3). Estas herramientas

digitales complementan los métodos tradicionales, al permitir a los estudiantes

exponerse a diferentes escenarios clínicos y proporcionar retroalimentación

inmediata, lo cual ha demostrado mejorar la precisión diagnóstica. Además,

superan las barreras geográficas y temporales, lo cual facilita el acceso a

recursos educativos que promueven el desarrollo de habilidades clínicas

adaptadas a las necesidades del siglo XXI (3,4).

Diversas

instituciones y organizaciones en el contexto internacional promueven la

integración de plataformas virtuales, simuladores de realidad aumentada,

inteligencia artificial (IA) y sistemas interactivos de aprendizaje basado en

casos-problemas (5). Estas herramientas no solo mejoran

la retención de conocimientos, sino que también fomentan el pensamiento

crítico, optimizan la toma de decisiones bajo presión y fortalecen la capacidad

de interpretar resultados complejos, todo lo cual es esencial para realizar un

diagnóstico preciso (5,6).

A

nivel internacional, un estudio realizado en Ecuador, en el 2020, por Cherrez et al. (7) evidenció que más del 90 % de

los médicos reportaron el uso de las TIC para resolver desafíos urgentes, como

la formación sanitaria, aunque persisten brechas críticas en su implementación

efectiva. Otro estudio realizado en México por Ordóñez et al. (8) expresa

que los docentes se reportan con un 38,3 % de falta en la capacitación, a pesar

de que el 70,4 % utilizaban alguna TIC en sus clases y el 50,6 % solicitaba

preparación en diseño de aulas virtuales. Así mismo, Marrero et al. (9),

desde la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba, en el 2023,

describen que apenas la mitad del profesorado en contextos de recursos

limitados cuenta con la competencia necesaria para emplear las TIC con fines

pedagógicos, lo cual profundiza la brecha existente entre las expectativas de

los estudiantes y la oferta formativa disponible (9,10).

Sin

embargo, la implementación de estas tecnologías varía de manera considerable.

En países con recursos limitados, la exclusión digital, las infraestructuras

deficientes y la escasa formación docente dificultan su adopción (6).

En el ámbito nacional, Cuba destaca como un caso singular en este contexto,

pues, a pesar de contar con un sistema de salud estructurado y una educación

médica especializada gratuita, el país enfrenta limitaciones en recursos

tecnológicos, acceso desigual a Internet y la necesidad de actualizar los

métodos de enseñanza (11). En este sentido, las TIC se

perfilan como aliadas estratégicas para optimizar el desarrollo de las

habilidades diagnósticas mediante simulaciones interactivas, bases de datos

actualizadas y entornos virtuales que reproducen escenarios clínicos complejos

(11,12).

En

el entorno local de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus

(Cuba), los estudiantes de la carrera de Medicina enfrentan desafíos

relacionados con el acceso limitado a los pacientes en el ámbito hospitalario y

la falta de retroalimentación inmediata (9,10). La deficiente

integración de las TIC en la simulación y en el refuerzo del diagnóstico clínico

agrava esta situación. Si bien las metodologías tradicionales aún son los

pilares de la enseñanza, no logran abordar en totalidad estas deficiencias (12-14).

Por

lo tanto, resulta fundamental explorar de manera sistemática cómo las TIC

pueden mejorar las habilidades diagnósticas de los estudiantes. A pesar de

algunas iniciativas aisladas, como el proyecto de la Universidad Virtual de la

Salud (Cuba), su impacto en la formación diagnóstica todavía es limitado, de

forma especial tras la pandemia de la COVID-19, que puso de manifiesto la

necesidad de fortalecer la formación médica a distancia (14,15).

Este enfoque también busca modernizar la formación sanitaria sin perder

de vista los principios de equidad y universalidad del sistema cubano. La

innovación tecnológica debe ir de la mano de un compromiso ético y humanístico,

con la preparación de médicos capaces de afrontar los retos diagnósticos del

futuro sin abandonar los valores que caracterizan la práctica médica en Cuba.

Por

ello, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de una

intervención basada en las tecnologías de la información y la comunicación en

el desarrollo de las habilidades diagnósticas en estudiantes de Medicina de la

Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, en Cuba.

MÉTODOS

Tipo y área de estudio

Se

trata de un estudio cuasiexperimental de cohorte

prospectivo, que incorporó un grupo control (GC) y un grupo experimental (GE),

desarrollado en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, en Cuba,

entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Población y muestra

La

población de estudio estuvo compuesta por 320 estudiantes de tercer año de

Medicina (curso 2024-2025). La muestra fue determinada en 160 estudiantes,

distribuidos en dos grupos (80 en el grupo experimental y 80 en el grupo

control). La selección de la muestra fue realizada mediante criterios

estadísticos que aseguraron un poder del estudio del 80,0 %, con un nivel de

confianza del 95,0 % y un efecto esperado del 20,0 %, conforme al software G*Power 3.1.

Respecto

a los criterios de inclusión, fueron considerados únicamente aquellos

estudiantes matriculados en asignaturas clínicas (Propedéutica, Semiología y

Medicina Interna), que además hubieran firmado el consentimiento informado. Por

otra parte, respecto a los criterios de exclusión, fueron descartados aquellos

estudiantes con formación previa en el uso avanzado de las TIC aplicadas al

ámbito médico, con el fin de evitar sesgos derivados de una experiencia

tecnológica diferenciada. Para identificar estos casos, se aplicó un

cuestionario diagnóstico previo, basado en los descriptores del marco de

competencias digitales para profesionales de la salud, establecido mediante un

consenso internacional multidisciplinario realizado en el 2023 (16).

Este instrumento permitió detectar a los estudiantes que habían tenido

experiencias formativas previas en simuladores clínicos digitales, plataformas

de aprendizaje virtual complejas o IA aplicada a la educación médica. Aquellos

que reportaron niveles avanzados en dos o más dimensiones del cuestionario

fueron excluidos.

Variable e instrumentos de recolección de datos

La

variable independiente fue el “uso del curso virtual Medlnter”,

al cual se aplicó un registro automatizado donde fueron registrados de forma objetiva

aspectos como la frecuencia de acceso (sesiones por semana), el tiempo dedicado

en cada sesión (en minutos) y los recursos utilizados (casos clínicos

completados, tutoriales visualizados). La medición se realizó a través de una

métrica binaria: “0” si el participante no utilizó al menos el 80,0 % del

contenido del curso y “1” si utilizó dicho porcentaje o más. La validez y

fiabilidad de este instrumento se certificaron mediante una prueba piloto con

20 estudiantes, que logró un coeficiente Kappa de 0,92, lo que indica una

excelente consistencia en la recolección de datos.

La

variable dependiente fue “desarrollo de las habilidades diagnósticas”, a través

de la cual se midieron las siguientes dimensiones:

Precisión diagnóstica

La

precisión diagnóstica fue evaluada mediante una prueba de las habilidades

diagnósticas (PHD-2025), desarrollada y validada por un grupo de 5

especialistas de la Sociedad Cubana De Medicina Interna, con la guía de

lineamientos similares al script concordance test

(SCT) (17). Esta prueba comprende diez casos clínicos

estandarizados, distribuidos en cinco casos de dificultad común y cinco de

mayor complejidad, con una rúbrica de evaluación que asigna 10 puntos por cada

caso, con una puntuación total que va de 0 a 100. La validez de la prueba fue

corroborada por la alta concordancia interevaluadores,

con un coeficiente Kappa de Fleiss de 0,85, y una

sólida consistencia interna con un alfa de Cronbach

de 0,89.

Tiempo promedio requerido por caso

El

tiempo dedicado a la resolución de cada caso fue registrado de forma automática

mediante un cronómetro integrado en la misma prueba (PHD-2025). Este

temporizador se activa al iniciar cada caso y se detiene al registrar la

respuesta, lo cual garantizó la medición exacta en minutos con una precisión de

±0,5 segundos. La fiabilidad de esta medición fue establecida mediante una

prueba de test-retest, que alcanzó un coeficiente intraclase (ICC) de 0,96 en el pilotaje, lo que respaldó su

estabilidad y precisión.

Nivel de confianza autopercibida

Para

conocer la percepción de seguridad y confianza de los participantes, se utilizó

una escala de autoeficacia diagnóstica, adaptada del instrumento propuesto por Weurlander et al. (18), validado en entornos

clínicos. Esta escala, estuvo compuesta por cinco ítems redactados en forma de

afirmaciones, como “Me siento capaz de interpretar de forma adecuada una

radiografía de tórax” o “Confío en mi capacidad para establecer diagnósticos

certeros a partir de la información clínica e imagenológica

disponible”.

Cada

ítem fue valorado en una escala de tipo Likert de 5 puntos, donde 1

representaba "muy en desacuerdo" y 5 "muy de acuerdo", con

un puntaje total que oscilaba entre 5 y 25 puntos. Se interpretó que un mayor

puntaje reflejaba un mayor nivel de autoeficacia diagnóstica autopercibida. Para fines de análisis, los resultados

fueron clasificados en tres niveles: bajo (5-13 puntos), moderado (14-19

puntos) y alto (20-25 puntos).

La

fiabilidad de esta escala fue comprobada mediante un análisis de consistencia

interna, alcanzando un alfa de Cronbach de 0,87, lo

que indica una alta confiabilidad para medir constructos de percepción

subjetiva en contextos clínico-educativos.

Habilidades para la búsqueda científica

La

capacidad de localizar y aplicar información científica en condiciones reales

fue evaluada mediante una prueba de competencia informacional (PCI-10),

desarrollada por Li et al. (19). La prueba constó de cinco tareas

prácticas, como identificar artículos relevantes en PubMed,

calificadas en una escala de 0 a 10, con la asignación de 2 puntos por cada

tarea correcta. La validez de esta prueba fue comprobada mediante un análisis

de correlación convergente con rúbricas específicas de medicina basada en la

evidencia (MBE), con un r de 0,78 (p < 0,001).

Variables de control

Acceso a Internet

La

disponibilidad de conexión a Internet en el domicilio de los participantes se

registró mediante un cuestionario llamado cuestionario de recursos

tecnológicos, elaborado por expertos, que incluyeron 2 profesores en ciencias

informáticas y un máster en gestión de la información. La respuesta dicotómica

“¿Tiene Internet en su residencia? (Sí/No)” permitió categorizar y analizar

posibles sesgos derivados del acceso a los recursos digitales.

Dominio del idioma inglés

La

competencia en el idioma inglés fue evaluada con un test rápido de inglés

médico, elaborado por tres profesores de idioma, dos de ellos doctores en

ciencias pedagógicas. Este test, que consistió en 20 preguntas de selección

múltiple, midió la comprensión y el dominio del nivel B1/B2. La puntuación

obtenida fue registrada en una escala continua de 0 a 100, que permitió

clasificar a los participantes en tres niveles: bajo (< 50), medio (50-80) y

alto (> 80). La validez del instrumento fue establecida mediante su

correlación con la prueba TOEFL, con un r de 0,85 (p < 0,001).

Disponibilidad y tipo de dispositivos tecnológicos

Para

determinar el acceso y variedad de dispositivos, se utilizó un inventario de

disponibilidad tecnológica, que recopiló información mediante un checklist con categorías como: solo móvil, tablet más móvil, computador portátil, o computador

de escritorio. Esta variable fue analizada en su forma categórica, debido a las

distintas posibilidades de acceso tecnológico.

Instrumentos y validación

a) Prueba

de las habilidades diagnósticas (PHD-2025): consistió en diez casos clínicos

estandarizados, validados por criterio de especialistas y con la guía del script

concordance test (SCT) (17). La

evaluación de estos casos fue realizada por tres médicos independientes,

alcanzándose un coeficiente Kappa de Fleiss de 0,85,

lo cual garantiza una alta consistencia en la calificación.

b) Encuesta

DigCompMed: compuesta por 20 ítems enfocados en las

habilidades digitales, alcanzándose un alfa de Cronbach

de 0,91, lo cual demuestra la fiabilidad del instrumento.

c) Registro

automatizado del curso virtual MedInter: se

recopilaron datos sobre el tiempo invertido, el número de aciertos y errores,

así como el uso de los distintos recursos disponibles en el curso.

Técnicas y procedimientos de recolección de datos

Los

estudiantes del grupo experimental utilizaron el curso virtual MedInter, que incorporó un módulo interactivo compuesto por

30 casos clínicos simulados (divididos en 15 casos comunes y 15 casos

complejos). Este módulo se desarrolló en colaboración con la Aula Virtual de

Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus e incluyó:

a) Un

simulador de IA basado en reglas clínicas y aprendizaje supervisado, que adaptó

de forma dinámica la dificultad de los casos, desglosó el razonamiento

diagnóstico y registró patrones de error para ofrecer feedback

inmediato y personalizado.

b) Una

base de datos con acceso a artículos médicos en inglés y en español, acompañada

de resúmenes interactivos. Esta base estuvo conformada por materiales

seleccionados de fuentes públicas de acceso abierto, así como por artículos

disponibles a través de convenios institucionales gestionados por la Universidad

de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus. La gestión de estos contenidos fue

realizada por un equipo de docentes del Aula Virtual de Salud.

c) Videos

tutoriales centrados en la interpretación de pruebas diagnósticas, tales como

radiografías y electrocardiogramas (ECG).

El

curso virtual MedInter se estructuró en cuatro

módulos autoinstructivos, accesibles de forma

asincrónica a través de la plataforma Moodle de la Universidad. Cada módulo

incluyó:

1. Clases

grabadas y material multimedia:

a) Cinco

lecciones en vídeo (15-20 min cada una) impartidas por especialistas en

medicina interna y diagnóstico por imagen.

b) Documentos

PDF de apoyo con esquemas, guías de interpretación de imágenes (rayos X,

ecografías, TC) y referencias bibliográficas clave.

2. Simulaciones

interactivas de casos clínicos:

a) Diez

casos clínicos por módulo (total 40), con niveles de dificultad

creciente.

b) Retroalimentación

automática tras cada respuesta, donde se explicó el razonamiento diagnóstico y citó

evidencia actualizada.

El

simulador utilizó un motor basado en reglas clínicas y aprendizaje automático

supervisado para generar feedback personalizado.

Sus principales atributos fueron:

a) Capacidad

de adaptación al usuario: el sistema se ajustaba de forma dinámica a la

complejidad de las pistas y sugerencias en función de las respuestas previas

del estudiante, con la promoción de un proceso de aprendizaje individualizado.

b) Explicaciones

detalladas paso a paso: el simulador desglosaba el razonamiento diagnóstico en

cada etapa del proceso, lo cual facilitó la comprensión y el aprendizaje

profundo de los procedimientos clínicos.

c) Generación

de variantes de casos: a partir de un caso base, se crearon múltiples

escenarios con datos diferentes, lo que ayudó a evitar la memorización mecánica

y favoreció la adquisición de conocimientos transferibles.

d) Análisis

de errores frecuentes: identificó patrones recurrentes de equivocaciones entre

los usuarios y ofreció recomendaciones didácticas específicas, lo cual

contribuyó a mejorar las competencias clínicas de manera dirigida.

e) Registro

del historial de interacciones: grabó las respuestas y tiempos de cada

estudiante durante las sesiones; esto permitió a los docentes realizar un

seguimiento detallado del proceso de aprendizaje y ajustar sus estrategias

pedagógicas en consecuencia.

3. Evaluaciones

formativas y sumativas:

a) Quizzes de autoevaluación: cinco cuestionarios de opción

múltiple (10 ítems cada uno) al cierre de cada módulo, con retroalimentación

inmediata.

b) Pruebas

pretest y postest: 10 casos

clínicos estandarizados idénticos en estructura a la prueba PHD‑2025,

cronometrados de forma automática.

4. Métricas

de uso y seguimiento:

a) Registro

automatizado de accesos, tiempo de navegación por módulo, número de casos

completados y revisiones de contenido.

b) Panel

de control para docentes con gráficos de progreso individuales y grupales, que

facilitó la identificación de áreas de dificultad.

El

curso fue concebido como una plataforma interactiva con el propósito de

fomentar el aprendizaje activo y potenciar el razonamiento clínico con base en

la evidencia contemporánea de la educación médica. Para ello, se incorporaron

los siguientes recursos:

a) Retroalimentación

inmediata en cada simulación: permitió al estudiante corregir errores al

instante y afianzar conceptos diagnósticos de manera oportuna.

b) Rutas

de navegación flexibles: a través de las cuales el usuario seleccionaba con

libertad los casos o materiales de estudio conforme al nivel de dominio, lo

cual favoreció la reflexión metacognitiva sobre el

propio proceso de aprendizaje.

c) Elementos

de gamificación moderada: como insignias digitales

por módulos completados y clasificaciones anónimas, destinados a estimular la

motivación intrínseca y promover la práctica deliberada.

d) Foros

de discusión integrados: facilitaron el intercambio colaborativo de enfoques

diagnósticos y el análisis crítico de casos clínicos, lo que reforzó el aprendizaje

social y la construcción colectiva del conocimiento.

Esta

estructura interactiva, complementada con un diseño autoinstructivo,

permitió a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, revisar las lecciones

grabadas cuantas veces necesitaran y repetir simulaciones para reforzar

conceptos. Esta combinación de flexibilidad, retroalimentación inmediata y

recursos multimodales potenció la motivación y la transferencia de las

habilidades diagnósticas al entorno clínico real.

La

intervención se llevó a cabo durante 12 semanas, con tres sesiones semanales de

45 minutos cada una. Los participantes del grupo control continuaron con

la enseñanza mediante métodos tradicionales, los cuales comprendieron clases

magistrales y discusión de casos con material impreso, sin el apoyo de la

plataforma digital.

Análisis de datos

Para

el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se resumieron con medidas

de tendencia central (medias y medianas), así como de dispersión (desviaciones

estándar y rangos intercuartílicos). Las variables

cualitativas se expresaron mediante frecuencias y porcentajes. En cuanto al

análisis inferencial, para evaluar los efectos de la intervención y las

relaciones entre variables, se llevaron a cabo diferentes análisis

estadísticos, según correspondieron. Se empleó la prueba t de Student para muestras pareadas, con el fin de comparar las

medias de las variables dependientes en las mediciones previas (pretest) y posteriores (postest)

dentro del mismo grupo. Antes de aplicar esta prueba, se verificó la homocedasticidad mediante el test de Levene,

para garantizar la igualdad de varianzas entre grupos.

Para

evaluar las diferencias en la evolución de las variables dependientes

(precisión diagnóstica, tiempo promedio por caso y nivel de confianza autopercibida) entre pretest y postest, en ambos grupos, se aplicó un análisis de varianza

(ANOVA) de medidas repetidas 2x2 (grupo x momento). La esfericidad se comprobó

con la prueba de Mauchly y, en casos de

incumplimiento, se aplicaron las correcciones de Greenhouse-Geisser.

Así

mismo, la prueba de ANOVA de medidas repetidas se empleó para analizar la

variación temporal de la habilidad en búsqueda científica y otros indicadores

de desempeño en la plataforma MedInter.

También

fueron empleados los modelos lineales mixtos (MLM), implementados mediante el

paquete “lme4” en R Studio 4.3.1, con el propósito de analizar el efecto

longitudinal del curso sobre los resultados del desempeño diagnóstico,

considerando tanto efectos fijos (condición pretest-postest)

como aleatorios (variabilidad individual entre estudiantes). Esta técnica

permitió modelar adecuadamente la estructura jerárquica de los datos

(mediciones anidadas dentro de sujetos) y controlar posibles efectos de

confusión derivados de la heterogeneidad entre participantes.

Todos

los análisis estadísticos se realizaron con los programas SPSS versión 28 y R

Studio 4.3.1, con un nivel de significancia α = 0,05. Este enfoque metodológico

permitió combinar análisis exhaustivos, a fin de garantizar la validez,

fiabilidad y relevancia de los resultados, lo cual facilitó interpretaciones

precisas y fundamentadas respecto a los efectos del curso MedInter

en las variables estudiadas.

Aspectos éticos

La

investigación respetó los principios éticos de la Declaración de Helsinki (20)

y contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la

Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus (Registro N.º CEI-UCMSS-2024-087).

Todos los participantes firmaron el consentimiento informado tras recibir

explicación detallada sobre los objetivos, procedimientos, riesgos potenciales

y beneficios del estudio. Se garantizó la confidencialidad de los datos y el

derecho a retirarse en cualquier etapa de la investigación.

RESULTADOS

La

comparación inicial entre el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC)

reveló homogeneidad en variables clave, lo cual garantizó la validez de la

intervención. Ambos grupos presentaron acceso similar a Internet en el hogar

(68,0 % vs. 65,0 %) y dominio alto de inglés (28,7 % vs. 26,2 %), sin

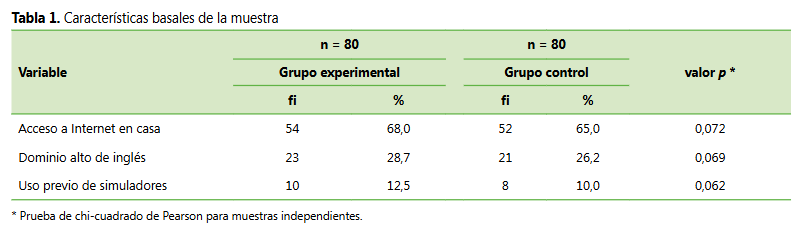

diferencias significativas (p > 0,050) (ver Tabla 1).

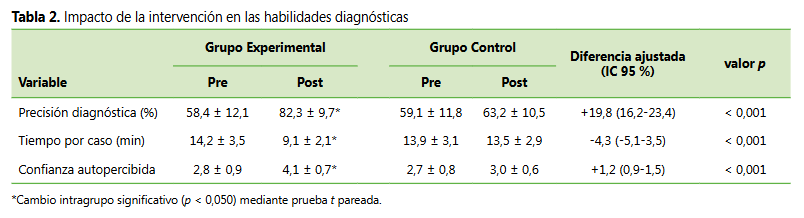

La prueba de ANOVA reveló una interacción significativa para la precisión diagnóstica, p < 0,001, indicando que la mejora entre pre- y postest fue mayor en el grupo experimental que en el de control. De igual modo, el tiempo por caso mostró una interacción significativa, p < 0,001, lo que confirma que la reducción del tiempo fue significativamente superior en el grupo experimental. Para la confianza autopercibida, se observó una interacción grupo por momento notable, p = 0,001. En todos los análisis se comprobó la esfericidad con la prueba de Mauchly; cuando se vulneró, se aplicó corrección de Greenhouse-Geisser (ver Tabla 2).

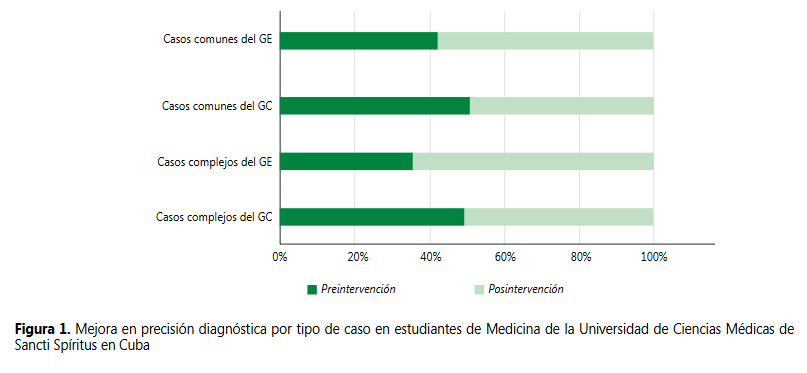

El curso virtual MedInter mostró mayor efectividad en casos clínicos complejos que en comunes. Mientras los casos comunes pasaron de 65,0 % a 88,0 % de precisión, los complejos mejoraron de 42,0 % a 76,0 %; un salto del 81,0 % en efectividad relativa (ver Figura 1).

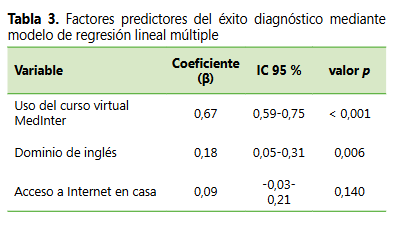

El análisis de regresión lineal múltiple identificó el curso virtual MedInter como el mejor predictor de la mejora diagnóstica (β = 0,67; IC 95 % = 0,59-0,75; p < 0,001), seguido del dominio del inglés (β = 0,18; IC 95 % = 0,05-0,31; p = 0,006). Además, el acceso a Internet en el hogar no mostró una asociación significativa (β = 0,09; IC 95 % = -0,03-0,21; p = 0,140), lo que indica que, en entornos con recursos limitados, la calidad de la herramienta educativa puede compensar las barreras de conectividad (ver Tabla 3).

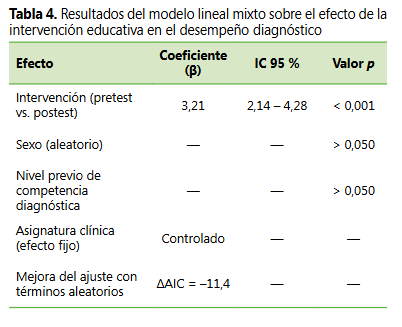

El modelo lineal mixto mostró un efecto significativo de la intervención sobre la mejora en el desempeño diagnóstico (β = 3,21; IC 95 % = 2,14-4,28, p < 0,001), luego de controlar por la variabilidad interindividual y la asignatura clínica cursada. No se observaron efectos aleatorios significativos en función del sexo ni del nivel previo de competencia diagnóstica (p > 0,050). La inclusión de términos aleatorios mejoró el ajuste del modelo (ΔAIC = -11,4) (ver Tabla 4).

diagnóstica

de los estudiantes, sino que también redujo el tiempo requerido para resolver

casos clínicos; un avance que cobra especial relevancia en un contexto donde el

acceso a pacientes complejos es limitado. Estos resultados coinciden con

investigaciones previas que destacan el valor de las TIC como herramientas

pedagógicas transformadoras.

Por

ejemplo, Reyes (21), Gutiérrez et al. (22) y Sainz et al.

(23) demostraron que las TIC incrementan la capacidad de integración de

datos clínicos en el ámbito hospitalario, mientras que Ayala et al. (24),

Ferrer (25), Reyes (21) y Vega et al. (26)

enfatizaron cómo la retroalimentación automatizada acelera el aprendizaje

mediante la corrección oportuna de errores. En línea con estos trabajos, los

datos obtenidos refuerzan la idea de que, incluso en entornos con restricciones

tecnológicas, es posible diseñar intervenciones innovadoras que suplan

carencias estructurales sin comprometer la calidad formativa.

Al

contrastar estos resultados con estudios realizados en contextos de mayores

recursos, emergen matices dignos de atención. Mientras autores como Zamora et

al. (27), Mendoza (28) y Rojas et al. (29)

asocian el éxito de las TIC a equipos de última generación o conectividad de

alta velocidad, este trabajo evidencia que herramientas de bajo costo, como

simuladores basados en software libre, pueden lograr efectos similares

si se adaptan a las realidades locales. Con todo, esta observación no minimiza

los desafíos identificados.

A

diferencia de entornos angloparlantes, donde el dominio del inglés no

representa una barrera significativa, en Cuba la habilidad lingüística mostró

ser un factor moderador clave, lo cual refleja una brecha persistente en el

acceso a literatura científica actualizada (29,30). Este

hallazgo invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas educativas que,

sin descuidar la formación clínica tradicional, promuevan el multilingüismo

como parte integral de la alfabetización digital.

Pese

a estas contribuciones, es importante reconocer las limitaciones inherentes al

diseño del estudio. La selección de una muestra circunscrita a un solo centro

universitario, aunque representativa de la población estudiantil local,

dificulta extrapolar los resultados a otras regiones con dinámicas sociotecnológicas distintas. Así mismo, el período de

intervención de doce semanas, aunque suficiente para medir cambios inmediatos,

no permite evaluar la retención a largo plazo de las habilidades adquiridas; un

aspecto crítico para determinar la sostenibilidad de este tipo de herramientas.

No

obstante, estas limitaciones no opacan las fortalezas identificadas. El curso

virtual MedInter indicó ser un modelo escalable,

capaz de operar con infraestructura tecnológica básica, lo que la convierte en

una alternativa viable para instituciones con recursos limitados. Además, a

diferencia de iniciativas previas en Cuba, centradas en la mera disponibilidad

de equipos, este estudio propone un marco pedagógico estructurado que integra

las TIC al currículo clínico, respaldado por evidencia cuantitativa y

cualitativa. Este punto de vista, alineado con los principios de equidad y

universalidad del sistema de salud cubano, sugiere que la innovación

tecnológica no debe entenderse como un lujo, sino como un puente hacia una

educación médica más inclusiva y adaptativa.

Desde

esta perspectiva, los resultados trascienden el ámbito académico para situarse

en el terreno de la justicia social. En un mundo donde la brecha digital

profundiza las desigualdades, demostrar que herramientas sencillas pueden

empoderar a estudiantes en contextos adversos no solo valida el esfuerzo

institucional, sino que también honra el legado de una formación médica

centrada en el ser humano.

Se

recomienda extender el estudio a otros centros de enseñanza durante un período

de intervención mayor, que permita medir la retención de las habilidades

adquiridas e implementar un trabajo final del curso, donde los estudiantes

diseñen soluciones diagnósticas para necesidades sanitarias actuales. Así

mismo, desde el componente curricular, se recomienda incorporar estrategias

didácticas para el diagnóstico de enfermedades complejas, como las simulaciones

y el aprendizaje basado en problemas.

Conclusiones

La

aplicación del curso virtual MedInter demostró tener

un impacto significativo en las habilidades diagnósticas, con un aumento del

23,9 % en la precisión diagnóstica (p < 0,001), una reducción de 5,1

minutos en el tiempo de resolución (p < 0,001) y una mayor eficiencia

en casos complejos, con un aumento relativo del 81,0 %. En un contexto cubano

con limitaciones tecnológicas, se confirma que las TIC interactivas mejoran el

desempeño clínico de los estudiantes

REFERENCIAS

1.

Ramos-Zaga F. Transformando la educación médica del siglo XXI: El rol de la

educación médica basada en competencias. Rev Fac Med Hum.

[Internet]. 2024 [Consultado el 19 de noviembre de 2024];24(1):169-78.

Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312024000100169&lng=es

2.

Rivera-Michelena N, Pernas-Gómez M, Nogueira-Sotolongo

M. Un sistema de habilidades para la carrera de Medicina, su relación con las

competencias profesionales. Una mirada actualizada. Educ

Med Super. [Internet]. 2017

[Consultado el 19 de noviembre de 2024];31(1):215-38. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412017000100019&lng=es

3.

Pérez Abreu MR, Gòmez Tejeda JJ, Crúz

Diaz J, Diéguez Guach RA.

Implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en la

asignatura Medicina Interna. Rev Cuba Inf Cienc Salud [Internet]. 2021

[Consultado el 19 de noviembre de 2024];32(4). Disponible en: https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1705

4.

Cervantes-López MJ, Peña-Maldonado AA, Ramos-Sánchez A. Uso de las tecnologías

de la información y comunicación como herramienta de apoyo en el aprendizaje de

los estudiantes de Medicina. CienciaUAT [Internet].

2020 [Consultado el 19 de noviembre de 2024]15(1):162-71. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i1.1380

5.

Aguilera Pupo E, Trujillo Baldoquín Y, Portuondo Hitchman OL. Estrategia

curricular Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e investigación

en la carrera Medicina. Didáctica y Educación [Internet]. 2022 [Consultado el

19 de noviembre de 2024];13(5):78-97. Disponible en: https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/1486

6.

García Villarroel JJ, Guzmán García P. Limitaciones de aplicabilidad de las

tecnologías de la información y comunicación en las aulas virtuales de la

carrera de Medicina. OrbTer [Internet]. 2021

[Consultado el 19 de noviembre de 2024];5(9):27-48. Disponible en: https://www.biblioteca.upal.edu.bo/htdocs/ojs/index.php/orbis/article/view/90

7. Cherrez-Ojeda I, Vanegas E, Felix

M, Mata VL, Jiménez FM, Sanchez M, et al. Frequency

of use, perceptions and barriers of information and communication technologies

among latin american physicians:

an ecuadorian cross-sectional study. J Multidiscip Healthc [Internet]. 2020 [Consultado el 19 de noviembre de

2024];13:259-69. https://doi.org/10.2147/jmdh.s246253

8.

Ordóñez-Azuara YG, Gutiérrez-Herrera RF, Jacobo-Baca G, Beltrán-Peñaloza P,

Moncada-Mejía JF, Ruíz-Hernández F. Impacto de innovación en educación en

bioética con el uso del plus y las TICS. Rev. Méd. La

Paz [Internet]. 2021 [Consultado el 19 de noviembre de 2024];27(2):17-27.

Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582021000200017&lng=es

9.

Marrero-Pérez MD, Rodríguez-Leyva T, Águila-Rivalta

Y, Rodríguez-Soto I. Las redes sociales digitales aplicadas a la docencia y

asistencia médicas. Edumecentro [Internet]. 2020

[Consultado el 19 de noviembre de 2024];12(3). https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i1.1380

10.

Ramírez-Tamayo A. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento como

herramienta didáctica en la gestión formativa del estudiante de Medicina

[Internet]. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia; 2020 [Consultado el 12

de diciembre de 2024]. Disponible en: https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/183b04c8-2893-41be-94fd-51fb8e9b5303

11.

Marrero-Pérez MD, De la Torre Rodriguez M,

Rodríguez-Leyva T, Rodríguez-Soto I. Las tecnologías de la información y la

metodología cualitativa en salud en tiempos de COVID-19. Humanid

méd. [Internet]. 2023 [Consultado el 12 de diciembre

de 2024];23(1):e2441. Disponible en: https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/2441

12.

Berenguer-Gouarnaluses JA, Vitón-Castillo

AA, Tablada-Podio EM, Lazo-Herrera LA, Díaz-Berenguer A, Díaz del Mazo L. Uso

de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el

autoaprendizaje en estudiantes de ciencias médicas durante la pandemia de

COVID-19. Rev Cuba Inf Cienc Salud [Internet]. 2022 [Consultado el 12 de diciembre

de 2024];33. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132022000100014&lng=es

13.

Estévez-Arbolay M, Pérez-García LM, Morgado-Marrero

DE, Jiménez Marín O, Carmona-Pérez SM. La educación de adolescentes en higiene

bucal mediada por las Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Gac méd espirit.

[Internet]. 2021 [Consultado el 12 de diciembre de 2024];23(3). Disponible en: https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/2341

14.

Jiménez-Puerto CL, Calderón-Mora Md. La competencia informacional como

requisito para la formación académica en el siglo XXI. Gac

méd espirit. [Internet].

2020 [Consultado el 12 de diciembre de 2024];22(3). Disponible en: https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/2105

15.

Padilla O, González-Acosta Nd. Exigencias didácticas para la integración de las

tecnologías informáticas. Gac méd

espirit. [Internet]. 2019 [Consultado el 12 de

diciembre de 2024];21(2). Disponible en: https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/1973

16.

Car J, Ong QC, Erlikh Fox T, Leightley

D, Kemp SJ, Švab I, et al. The digital health competencies

in medical education framework. JAMA Netw Open. 2025

[Consultado el 7 de febrero

de 2025];8(1):e2453131. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.53131

17.

Kojich L, Miller SA, Axman K, Eacret

T, Koontz JA, Smith C. Evaluating clinical reasoning in first year DPT students

using a script concordance test. BMC Med Educ. 2024 [Consultado el 7

de febrero de 2025];24(1). https://doi.org/10.1186/s12909-024-05281-w

18.

Weurlander M, Wänström L, Seeberger A, Lönn A, Barman L, Hult H, et al. Development and validation of the physician

self-efficacy to manage emotional challenges Scale (PSMEC). BMC Med Educ.

[Internet]. 2024 [Consultado el 7 de febrero de 2025];24(1). https://doi.org/10.1186/s12909-024-05220-9

19.

Li H, Li KY, Hu XR, Hong X, He YT, Xiong HW, et al.

Development and validation of the Information Literacy Measurement Scale

(ILMS-34) in Chinese public health practitioners. BMC Med Educ.

[Internet]. 2025 [Consultado el 7 de febrero de 2025];25(1). https://doi.org/10.1186/s12909-025-06693-y

20.

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki:

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants. JAMA [Internet]. 2025 [Consultado el 7 de febrero de

2025];333(1):71-74. https://doi.org/10.1001/jama.2024.21972

21.

Reyes-Hernández DL. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el

proceso enseñanza-aprendizaje durante el pase de visita hospitalario. Acta Méd Centro [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero de

2025];17(3). Disponible en: https://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/1838

22.

Gutiérrez-Segura M, González-Sánchez M, Martínez-Pupo JR. Consideraciones

acerca de la tecnología educativa y la educación en el trabajo en la educación

médica. CCM [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero de 2025];27(2).

Disponible en: https://revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/4853

23.

Sainz Padrón L, Luna-Ceballos E, Falcón-Fonte Y,

Iglesias-Rojas M. Tecnologías educativas desarrolladas para la enseñanza de la

Genética en la Educación Médica Superior. Rev Cub Genética Comunitaria [Internet]. 2021 [Consultado el 16

de febrero de 2025];13(1):e96. Disponible en: https://revgenetica.sld.cu/index.php/gen/article/view/96/160

24.

Ayala-Servín JN, Duré MA, Franco ED, Lajarthe AM,

López RD, Rolón DJ, et al. Utilización de las

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en estudiantes

universitarios paraguayos. ANALES [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero

de 2025];54(1):83-92. Disponible en: https://revistascientificas.una.py/index.php/RP/article/view/2375

25.

Ferrer-García M, Díaz-Tejera KI. Teorías del aprendizaje para una superación

profesional en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Edumecentro [Internet]. 2025 [Consultado el 16 de febrero

de 2025];17(1):e2920. Disponible en: https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/2920

26.

Vega-Miche ME, Morales-Batista D, Graverán-Beltrandes

A. Conocimientos de los efectos nocivos de las TICS de la Escuela

Latinoamericana de Medicina. Rev Panorama Cuba Salud

[Internet]. 2020 [Consultado el 16 de febrero de 2025];15(1(40)):6-10.

Disponible en: https://revpanorama.sld.cu/index.php/panorama/article/view/893

27.

Zamora-Castro JC, Garay-Núñez JR, Jiménez-Barraza VG, Santos Quintero MI,

Beltrán Montenegro MD. Vivencias en el uso de las tecnologías de la información

y comunicación como apoyo al aprendizaje en estudiantes de Medicina en tiempos

de pandemia COVID-19. Dilemas Contemp. [Internet].

2023 [Consultado el 16 de febrero de 2025];2(10). https://doi.org/10.46377/dilemas.v2i10.3504

28.

Mendoza-Rojas H, Placencia-Medina M. Uso docente de

las tecnologías de la información y comunicación como material didáctico en

Medicina Humana. RIEM [Internet]. 2018 [Consultado el 16 de febrero de

2025];7(26):54-2. https://doi.org/10.1016/j.riem.2017.04.005

29.

Rojas-Carrillo E, Benites-Godinez V, Velasco-González

LE, Ramírez Corona AG, López Morán JA, Parrao

Alcántara IJ, et al. Factores asociados al uso de tecnologías en información y

comunicación en residentes de Medicina familiar. Rev Esp Edu Med.

[Internet]. 2021 [Consultado el 16 de febrero de 2025];2(2). https://doi.org/10.6018/edumed.485371

30. Reyes-Flores C. Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en estudiantes de Ciencias Médicas. Rev Cient. Estud HolCien [Internet]. 2023 [Consultado el 16 de febrero de 2025];4(2). Disponible en: https://revholcien.sld.cu/index.php/holcien/article/view/278

Contribución de los autores

EGV:

conceptualización, curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos,

investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software,

supervisión, validación, visualización, redacción y borrador original,

redacción - revisión y edición.

MAAG:

curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación,

metodología, recursos, supervisión, validación, visualización, redacción y

borrador original, redacción - revisión y edición.

JAGC:

análisis formal, investigación, metodología, recursos, validación,

visualización, redacción y borrador original, redacción - revisión y edición.

CLJ-P:

investigación, metodología, recursos, software, validación,

visualización, redacción y revisión y edición.

Fuentes de financiamiento

La

investigación fue autofinanciada.

Conflictos de interés