La

ansiedad como predictor de la procrastinación académica en estudiantes

preuniversitarios de Lima, Perú

Anxiety as a

predictor of academic procrastination among pre-university students in Lima,

Peru

Jeancarlo Joel Bolaños Rueda1,a

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,

Perú.

- Maestría en Psicología con mención en Psicología

Clínica y de la Salud.

Katherine Yessenia Bruggo Apaza1,a

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,

Perú.

- Licenciada en Psicología.

Citar

como: Bolaños-Rueda JJ,

Bruggo-Apaza KY. La ansiedad como predictor de la procrastinación académica en

estudiantes preuniversitarios de Lima, Perú. Rev Perú Cienc Salud.

2025;7(2):104-12. doi: https://doi.org/10.37711/rpcs.2025.7.2.7

RESUMEN

Objetivo. Analizar la relación y el poder predictivo de la

ansiedad, tanto en su modalidad de estado como de rasgo, sobre la

procrastinación académica en estudiantes preuniversitarios de Lima

Metropolitana, en Perú. Métodos. Se

realizó un estudio observacional, transversal, con enfoque cuantitativo. La

muestra incluyó 558 estudiantes. Se aplicaron el Inventario de Ansiedad

Rasgo-Estado (IDARE) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA). Los datos

fueron analizados mediante correlaciones y la regresión lineal múltiple. Resultados. La ansiedad rasgo predijo

significativamente la procrastinación académica global (β = 0,25; p < 0,001), la postergación de

actividades (β=0,10; p < 0,001) y

la autorregulación académica (β = 0,15; p

< 0,001). La ansiedad estado no tuvo efectos significativos. Conclusiones. La ansiedad rasgo influye

en la procrastinación académica, mientras que la ansiedad estado no es un

predictor relevante. Estos hallazgos resaltan la importancia de gestionar la

ansiedad y fortalecer la autorregulación académica en estudiantes

preuniversitarios.

Palabras clave: ansiedad; procrastinación;

autorregulación emocional; estudiantes; ansiedad rasgo (fuente: DeCS-BIREME).

ABSTRACT

Objective. To

analyze the relationship and predictive capacity of both trait and state

anxiety on academic procrastination among pre-university students in

Metropolitan Lima, Peru. Methods. A

quantitative, cross-sectional observational study was conducted with a sample

of 558 students. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and the Academic

Procrastination Scale (APS) were administered. Data were analyzed through

correlation and multiple linear regression techniques. Results. Trait anxiety significantly predicted overall academic

procrastination (β = 0.25; p < 0.001), task postponement (β = 0.10; p <

0.001), and academic self-regulation (β = 0.15; p < 0.001). State anxiety showed no

significant effects. Conclusions. Trait

anxiety has a significant influence on academic procrastination, whereas state

anxiety is not a relevant predictor. These findings underscore the importance

of anxiety management and the reinforcement of academic self-regulation

strategies in pre-university students.

Keywords: anxiety;

procrastination; emotional self-regulation; students; trait anxiety (source: MeSH-NLM).

INTRODUCCIÓN

En el Perú, la existencia de una brecha académica

significativa obliga a muchos estudiantes que desean postular a una universidad

pública a recurrir a centros preuniversitarios como un paso esencial para

acceder a la educación superior. Según la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) (1), solo unos de cada

cinco postulantes logran ingresar a una universidad pública, lo que evidencia

un contexto de alta competitividad y exigencia académica. Este panorama, sumado

a la presión social por alcanzar el éxito académico, puede incrementar la

vulnerabilidad de los estudiantes a la procrastinación académica, definida como

el retraso intencional en la realización de tareas importantes, pese a conocer

sus consecuencias negativas (2). La procrastinación académica no

solo afecta el rendimiento académico, sino que también impacta el bienestar

emocional y el desarrollo personal, generando estrés, culpa y ansiedad (3,4).

Uno de los factores psicológicos más relevantes

asociados a la procrastinación académica es la ansiedad, la cual, aunque

inicialmente funciona como un mecanismo adaptativo ante amenazas percibidas, se

convierte en un problema cuando excede los recursos cognitivos y conductuales

del individuo (5). Según Spielberger et al. (6), existen

dos dimensiones de la ansiedad: la ansiedad estado, que representa una reacción

emocional transitoria ante situaciones específicas, y la ansiedad rasgo, que se

refiere a una predisposición estable a experimentar ansiedad en diversas

circunstancias. Estas dimensiones están interrelacionadas, pues los individuos

con altos niveles de ansiedad rasgo tienden a manifestar ansiedad estado con

mayor frecuencia en eventos específicos, lo que sugiere una influencia de

factores de personalidad en la respuesta ansiosa.

Desde una perspectiva teórica, la procrastinación

académica se ha conceptualizado como la postergación irracional de tareas

importantes en favor de actividades menos urgentes, pero más gratificantes, a

menudo como una estrategia de evitación de emociones negativas, tales como la

ansiedad y la frustración (2,7). Este comportamiento implica

dificultades en la regulación emocional y conductual, afectando directamente el

rendimiento académico (8). En contraposición, la autorregulación

académica se relaciona con la capacidad del estudiante para establecer metas,

monitorear su progreso y ajustar su comportamiento con base en objetivos

académicos, lo que permite superar impulsos emocionales momentáneos (9).

Así, la procrastinación académica no solo se entiende como un problema de

gestión del tiempo, sino también como una manifestación de dificultades

emocionales, particularmente en estudiantes con escasas estrategias de regulación

emocional (10,11).

Diversos estudios han reportado una correlación

significativa entre la ansiedad y la procrastinación académica en estudiantes

universitarios (12-15). Así mismo, investigaciones en estudiantes de

secundaria han evidenciado una relación significativa entre la ansiedad frente

a exámenes y la procrastinación académica (16). Por su parte, se

sostiene que existe una relación bidireccional entre la ansiedad y la

procrastinación académica, sugiriendo que este comportamiento no solo puede ser

consecuencia de la ansiedad, sino también su causa (17). Sin

embargo, la evidencia empírica aún es inconsistente, lo que resalta la

necesidad de profundizar en la relación entre las dimensiones específicas de la

ansiedad y la procrastinación académica. Además, gran parte de la literatura se

ha centrado en poblaciones universitarias, dejando un vacío en el conocimiento

sobre este fenómeno en estudiantes preuniversitarios, quienes enfrentan un

contexto de alta competitividad y exigencias académicas particulares.

En el contexto educativo de Lima Metropolitana,

factores como la intensa competencia para ingresar a la universidad, las

extensas jornadas de estudio en academias preuniversitarias y la desigualdad en

el acceso a recursos educativos contribuyen al incremento de la ansiedad y la

procrastinación académica en los estudiantes. Se ha señalado incluso que el

estrés académico generado por las elevadas exigencias educativas puede

intensificar la ansiedad, afectando tanto el rendimiento académico como el bienestar

emocional de los estudiantes (18).

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo

general analizar la relación y el poder predictivo de la ansiedad, en sus

dimensiones de estado y rasgo, y la procrastinación académica global en

estudiantes preuniversitarios de Lima Metropolitana, en Perú.

MÉTODOS

Tipo y área de estudio

La investigación adoptó un diseño observacional de

corte transversal. Se utilizó un enfoque cuantitativo para analizar el poder

explicativo de la ansiedad, tanto en sus dimensiones de estado como de rasgo,

sobre la procrastinación académica, considerando esta última en su forma global

y según sus dimensiones específicas (19). La investigación se llevó

a cabo entre los meses de febrero y octubre de 2024.

Población y muestra

La población total estuvo compuesta por 2600

estudiantes pertenecientes al ciclo de repaso de una academia preuniversitaria

de Lima Metropolitana, orientada a postulantes a la Universidad Nacional Mayor

de San Marcos (UNMSM) y a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La

muestra estuvo conformada por 558 estudiantes preuniversitarios seleccionados

mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Se incluyó a

estudiantes de 16-19 años, mientras que se excluyó a quienes no cumplían con el

rango de edad o participaban en programas preuniversitarios fuera de esta

región.

Variable e instrumentos de

recolección de datos

Para la primera variable, “ansiedad estado y rasgo”,

se usó como instrumento de recolección de datos el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). Este instrumento, desarrollado

originalmente en inglés y luego adaptado al español, mide la ansiedad en sus

dimensiones de estado y rasgo (6,20). Dentro del mismo, la Escala de

Ansiedad Estado (EAE) evalúa la ansiedad transitoria ante situaciones

estresantes, mientras que la Escala de Ansiedad Rasgo (EAR) mide la propensión

estable a experimentar ansiedad. Cada escala consta de 20 ítems en formato

Likert de 4 puntos, con puntajes totales que oscilan entre 20 y 80 puntos,

donde los valores más altos indican mayores niveles de ansiedad. En Perú,

estudios psicométricos han reportado una consistencia interna adecuada (α =

0,90 para EAE y α = 0,87 para EAR) y una estructura factorial explicativa del

48,60 % y 42,11 % de la variabilidad, respectivamente (21).

Para medir la segunda variable, “procrastinación

académica”, se usó como instrumento la Escala de Procrastinación Académica

(EPA). Adaptada y validada en diversos contextos (7,22), esta escala

mide la tendencia a postergar tareas académicas. Posteriormente, fue validado

el instrumento en una muestra universitaria peruana y fue propuesta una

estructura factorial de dos dimensiones: autorregulación académica (9 ítems) y

postergación de actividades (3 ítems), las cuales fueron evaluadas mediante una

escala Likert de 5 puntos (1 = "Nunca", 5 = "Siempre"). La

confiabilidad fue adecuada, con α = 0,82 y omega = 0,82 para “autorregulación

académica”, α = 0,75, omega = 0,79 para “postergación de actividades”, y α =

0,816 para la escala global. El análisis factorial exploratorio indicó que esta

estructura bifactorial explicaba el 49,55 % de la varianza total, con el primer

factor explicando el 34,41 % y el segundo factor el 15,14 % (8).

Técnicas y procedimientos de la

recolección de datos

Antes de la recolección de datos, fue solicitado el

permiso necesario a la Dirección General de la institución preuniversitaria,

presentando un resumen del proyecto y un cronograma de actividades. Tras la

aprobación, se coordinó con el Área de Psicopedagogía y los coordinadores de

cada sede, para definir las fechas y horarios de aplicación. En cada sesión, el

investigador explicó los objetivos del estudio y se obtuvo el consentimiento

informado de los participantes mayores de 18 años y el asentimiento informado

de los menores de edad. Para estos últimos, fue solicitado adicionalmente el

consentimiento informado de sus padres o apoderados, conforme a los principios

éticos que garantizan la participación voluntaria y la protección de los

menores. Además, las pruebas psicológicas fueron codificadas para preservar la

confidencialidad, asignando códigos a cada participante en lugar de sus nombres

reales.

Análisis de datos

Inicialmente, se validaron los datos para identificar

espacios en blanco y errores de digitación. Posteriormente, se realizó un

análisis descriptivo evaluando la normalidad univariada mediante los

coeficientes de asimetría y curtosis, considerando un rango de -1,5 a +1,5.

Además, se detectaron valores extremos multivariados utilizando las distancias

de Mahalanobis.

Se verificaron los supuestos requeridos para la

regresión lineal múltiple, incluyendo la linealidad, independencia de los

residuos, normalidad de los errores y homocedasticidad, a través de gráficos de

residuos estandarizados, análisis de colinealidad y pruebas de normalidad.

Posteriormente, se realizaron los análisis de

regresión lineal simple y múltiple para examinar el efecto de las dimensiones

de la ansiedad (estado y rasgo) sobre tres variables dependientes:

procrastinación académica global, postergación de actividades y autorregulación

académica. Las variables categóricas (edad y sexo) fueron incluidas como

covariables en los modelos ajustados, utilizando como referencia los grupos de

16 años y sexo masculino, respectivamente.

Finalmente, se corroboró la consistencia interna de

los instrumentos aplicados mediante el coeficiente alfa ordinal (α), lo cual

respaldó los niveles adecuados de confiabilidad previamente reportados en

estudios psicométricos realizados en población peruana.

Aspectos éticos

La ética en esta investigación se abordó desde la

planificación hasta la aprobación, asegurando transparencia en los resultados.

Se priorizaron principios como honestidad, veracidad, independencia,

competencia, rigor, adecuación contextual, libertad investigativa y

confiabilidad. Estos lineamientos, establecidos por el Comité de Ética de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), guiaron todo el proceso y

fueron formalizados mediante la Resolución Rectoral N.º 012648-2023-R/UNMSM (24).

RESULTADOS

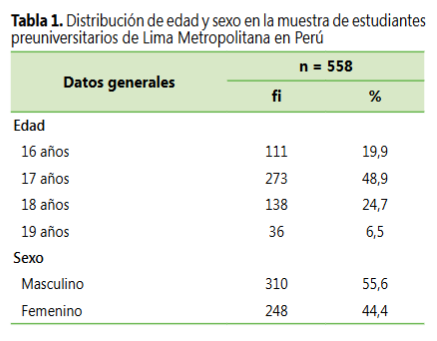

En total, participaron 558 estudiantes preuniversitarios. Respecto a la edad, se observó que la mayoría de los participantes tenía 17 años (48,9 %), seguido por aquellos con 18 años (24,7 %). En relación con el sexo, el 55,6% de los participantes se identificó como masculino (n = 310) (ver Tabla 1).

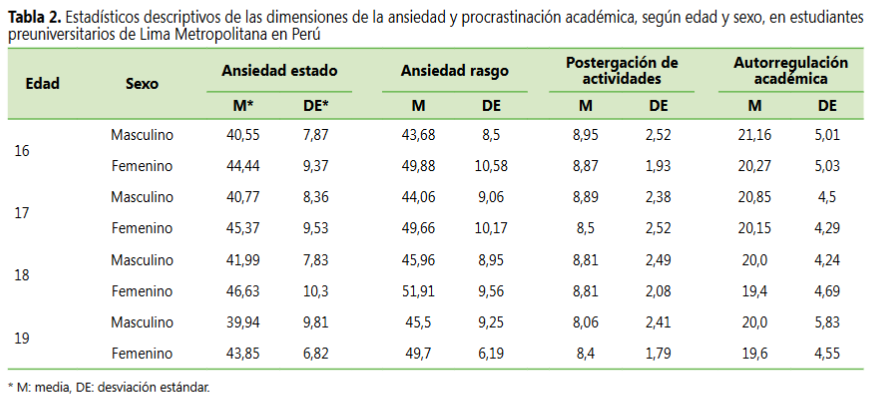

Con el fin de describir las características psicológicas de las variables de estudio, se calcularon los estadísticos descriptivos correspondientes a las dimensiones de ansiedad estado, ansiedad rasgo, postergación de actividades y autorregulación académica, desagregados por edad y sexo (ver Tabla 2).

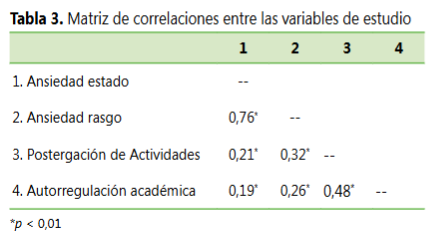

Con el propósito de explorar las asociaciones bivariadas entre las principales variables del estudio, fueron calculados los coeficientes de correlación de Pearson. Este análisis preliminar permitió identificar la dirección y fuerza de las relaciones entre los puntajes de ansiedad estado, ansiedad rasgo, postergación de actividades y autorregulación académica (ver Tabla 3).

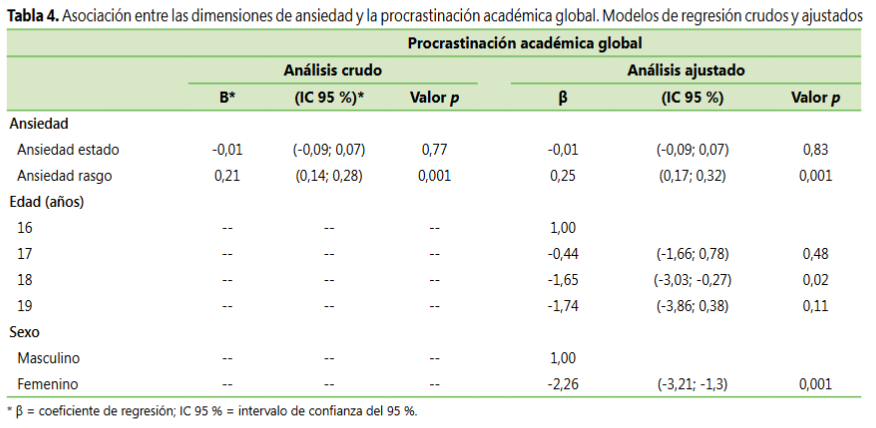

Para analizar la relación entre las dimensiones de la

ansiedad y la procrastinación académica, se estimaron modelos de regresión

lineal simple y múltiple. La Tabla 4 muestra los coeficientes obtenidos en los

análisis crudo y ajustado.

En el modelo crudo, la ansiedad rasgo se asoció significativamente con mayores niveles de procrastinación (β = 0,21; IC 95 % [0,14; 0,28], p < 0,001), mientras que la ansiedad estado no mostró una asociación significativa (β = -0,01; IC 9 5% [-0,09; 0,07], p = 0,773). Este patrón se mantuvo en el modelo ajustado, donde la ansiedad rasgo conservó su efecto (β = 0,25; IC 95 % [0,17; 0,32], p < 0,001), y la ansiedad estado continuó sin significancia. Además, se identificó una menor procrastinación en el grupo de 18 años (β = -1,65; IC 95 % [-3,03; -0,27], p = 0,019) y en el grupo femenino (β = -2,26; IC 95 % [-3,21; -1,30], p < 0,001) (ver Tabla 4).

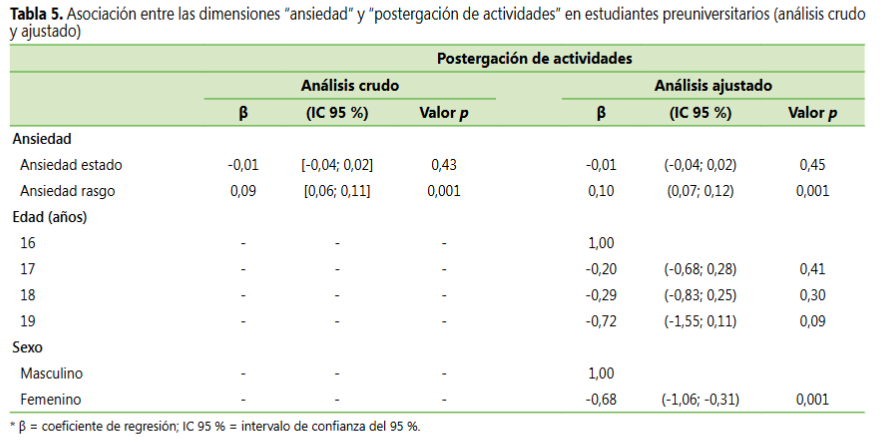

Fue evaluada también la postergación de actividades como variable dependiente. La ansiedad rasgo mostró nuevamente un efecto significativo en el modelo crudo (β = 0,09; IC 95 % [0,06; 0,11], p < 0,001), mientras que la ansiedad estado no resultó significativa. En el modelo ajustado, los efectos se mantuvieron: ansiedad rasgo (β = 0,10; IC 95 % [0,07; 0,12], p < 0,001), ansiedad estado (β = -0,01; IC 95 % [-0,04, 0,02], p = 0,451). El sexo femenino también se asoció con menor postergación (β = -0,68; IC 95 % [-1,06; -0,31], p < 0,001), sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos etarios (ver Tabla 5).

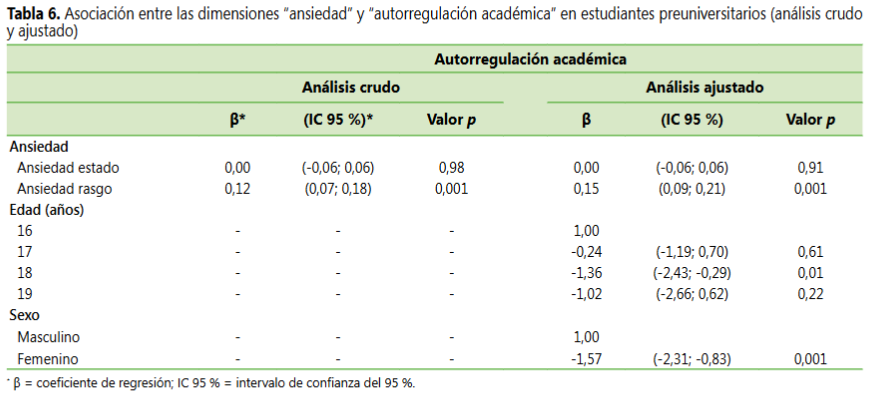

Por último, la Tabla 6 muestra los resultados del

análisis de regresión para la autorregulación académica. En el análisis crudo,

la ansiedad rasgo fue un predictor significativo (β = 0,12; IC 95 % [0,07;

0,18], p < 0,001), mientras que la

ansiedad estado no presentó asociación (β=0,00; IC 95 % [-0,06; 0,06], p = 0,98).

En el modelo ajustado, la ansiedad rasgo mantuvo su significancia estadística (β = 0,15, IC 95% [0,09; 0,21], p < 0,001), mientras que la ansiedad estado no fue significativa (β = 0,00; IC 95% [-0,06; 0,06], p = 0,91). Así mismo, se observó una asociación significativa para los estudiantes de 18 años (β= -1,36; IC 95 % [-2,43; -0,29], p = 0,013) y para el sexo femenino (β = -1,57; IC 95 % [-2,31; -0,83], p < 0,001) (ver Tabla 6).

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio confirman la existencia

de una relación positiva y estadísticamente significativa entre la ansiedad

rasgo y la procrastinación académica en estudiantes preuniversitarios de Lima

Metropolitana, en Perú. Por el contrario, la ansiedad estado no evidenció un

efecto significativo, lo que sugiere que las tendencias estables a experimentar

ansiedad como un rasgo de personalidad tienen un impacto más relevante en la

procrastinación que los episodios temporales de ansiedad.

Inicialmente,

los modelos de regresión múltiple mostraron que la ansiedad rasgo ejerce un

efecto decisivo en la procrastinación académica global, lo cual es consistente

con estudios previos (12,14,15). Estos resultados sugieren que los

estudiantes con una mayor tendencia a sentir ansiedad de manera estable pueden

ser más propensos a evitar responsabilidades académicas, anticipando posibles

dificultades o malestar emocional. Además, se identificó que la ansiedad rasgo

predice significativamente la postergación de actividades, lo que puede

explicarse por su impacto en la autorregulación emocional y en la capacidad de

organización académica. En esta línea, también se encontró una relación

significativa entre ansiedad rasgo y procrastinación crónica (13).

Este resultado complementa la evidencia empírica sobre el rol de la ansiedad

rasgo en la tendencia crónica a postergar tareas académicas.

Desde una perspectiva teórica, estos hallazgos

refuerzan el modelo de autorregulación emocional de la procrastinación

académica, según el cual los estudiantes pueden utilizar la dilación como una

estrategia para minimizar el estrés momentáneo, aunque esto implique

consecuencias negativas a largo plazo (2,11).

Por otro lado, los resultados muestran que la ansiedad

rasgo tiene un impacto negativo en la autorregulación académica, lo que indica

que los estudiantes con altos niveles de ansiedad rasgo experimentan

dificultades para planificar y gestionar su tiempo. Este hallazgo coincide con

investigaciones previas (13), donde se identificó que la ansiedad

rasgo se relaciona con déficits en la planificación y control de impulsos. La

dificultad para autorregularse puede estar asociada a un déficit en estrategias

de afrontamiento adaptativas, lo que aumenta la tendencia a procrastinar. Lo

anterior respalda la necesidad de intervenciones que fortalezcan el afrontamiento

activo y la planificación académica como mecanismos protectores frente a la

procrastinación (25).

Además, se identificaron diferencias según la edad,

donde los estudiantes de 18 años mostraron menor procrastinación y mayor

autorregulación académica. Este hallazgo podría vincularse con una mayor

madurez emocional y cognitiva, lo que suele consolidarse hacia el final de la

adolescencia (26,27). A pesar de que los niveles de ansiedad pueden

incrementarse entre los 16 y 18 años, esta madurez permitiría un mejor

afrontamiento del entorno académico preuniversitario, caracterizado por alta

presión y competitividad (28,29).

Así mismo, se evidencian diferencias relevantes entre

sexos, destacando que las mujeres reportaron menor tendencia a procrastinar y

niveles más altos de autorregulación académica en comparación con los hombres.

Este hallazgo coincide con estudios que sugieren que las adolescentes presentan

mayor responsabilidad académica y planificación (30,31). Además, se

ha observado que las mujeres suelen mostrar mayor preocupación por el

rendimiento, lo cual podría motivarlas a evitar conductas de postergación (32).

La influencia de la socialización de género también podría explicar este fenómeno,

ya que en ellas es más común el uso de estrategias emocionales adaptativas que

favorecen un mejor manejo académico (33).

En cuanto a la ansiedad estado, esta no fue un

predictor significativo de la procrastinación académica ni de sus dimensiones.

Aunque se encontró una correlación positiva, este efecto desapareció al incluir

la ansiedad rasgo en los modelos de regresión, lo que indica que la ansiedad

estado no tiene un impacto independiente en la procrastinación académica. Este

resultado concuerda con la perspectiva de Spielberger, quien señala que la

ansiedad estado es altamente influenciable por el contexto (34). En

el caso de los estudiantes preuniversitarios, factores como la presión interna

derivada de su propio desarrollo y las expectativas familiares pueden

intensificar esta ansiedad de forma transitoria (35,36). Sin

embargo, su impacto transitorio podría influir en momentos específicos, como

exámenes o entrevistas, lo que justifica futuras investigaciones con diseños

longitudinales o de evaluación por eventos.

Entre

los aspectos destacables de este estudio se encuentra la aplicación de métodos

estadísticos sólidos, como la regresión múltiple, lo que facilitó una

evaluación diferenciada del efecto de la ansiedad rasgo y la ansiedad estado sobre

diversas formas de procrastinación académica. Además, al centrarse en una

muestra perteneciente a un entorno educativo altamente competitivo, se obtuvo

información valiosa y situada, útil para orientar futuras estrategias de

intervención en contextos similares. Sin embargo, también se identificaron

ciertas limitaciones, tales como el diseño transversal adoptado, el cual no

permite establecer relaciones de causalidad entre las variables. Así mismo, al

haberse empleado únicamente cuestionarios de autoinforme, existe la posibilidad

de aparecer sesgos asociados a la deseabilidad social. Por último, al limitarse

la muestra a estudiantes de Lima Metropolitana, los hallazgos no pueden ser

generalizados con plena certeza a otras zonas geográficas del país.

Dado lo anterior, se recomienda que futuras

investigaciones empleen diseños longitudinales que permitan analizar la

evolución de la relación entre ansiedad y procrastinación en el tiempo. De

igual manera, sería pertinente ampliar la muestra a otras regiones del país

para mejorar la generalización de los hallazgos.

En el ámbito educativo, se sugiere implementar

programas de regulación emocional y entrenamiento en autorregulación académica

para reducir la procrastinación en estudiantes preuniversitarios. Además, es

fundamental que las academias preuniversitarias incorporen asesoramiento

psicológico especializado, promoviendo estrategias efectivas de afrontamiento

frente a la ansiedad.

Conclusiones

En síntesis, los resultados de este estudio confirman

que la ansiedad rasgo es un factor determinante en la procrastinación

académica, el cual afecta tanto la postergación de actividades como la

autorregulación académica en estudiantes preuniversitarios. En contraste, la

ansiedad estado no mostró un efecto significativo, lo que indica que los

episodios transitorios de ansiedad no influyen directamente en la

procrastinación. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar factores

emocionales y de personalidad al abordar este problema en contextos educativos

altamente competitivos, como el preuniversitario en Lima Metropolitana.

Agradecimientos

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros

docentes, por su valiosa orientación y asesoramiento a lo largo de este proceso

de investigación, cuyos aportes fueron fundamentales tanto en el ámbito teórico

como en el práctico.

REFERENCIAS

- Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria (SUNEDU). Informe

sobre la educación superior en el Perú [Internet]. Lima: SUNEDU; 2019

[Consultado el 10 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/Informe-educacion-superior-2019.pdf

- Steel P. The nature of procrastination: A

meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory

failure. Psychol Bull.

[Internet]. 2007 [Consultado el 10 de noviembre de 2024];133(1):65-94. https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.1.65

- Ferrari JR, Johnson JL, McCown WG.

Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. Nueva York: Plenum Press; 1995.

- Klassen RM, Krawchuk LL, Rajani S. Academic

procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate

predicts higher levels of procrastination. Contemp Educ Psychol. [Internet]. 2008

[Consultado el 11 de noviembre de 2024];33(4):915-931. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2007.07.001

- Lazarus RS. Emotion and adaptation. Nueva York:

Oxford University Press; 1991.

- Spielberger CD, Díaz-Guerrero R. IDARE:

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo. México: Manual Moderno; 1975.

- Busko DA. Causes and consequences of

perfectionism and procrastination: a structural equation model [Internet].

Guelph: University

of Guelph; 1998 [Consultado el 13 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://hdl.handle.net/10214/20169

- Domínguez-Lara S, Villegas M, Centeno E.

Procrastinación académica: Validación de una escala en una muestra de

estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Liberabit [Internet].

2014 [Consultado el 14 de noviembre de 2025];20(2):153-161. https://doi.org/10.24265/liberabit.2014.v20n2.02

- Zimmerman BJ. Becoming a self-regulated learner:

An overview. Theory Pract.

[Internet]. 2002 [Consultado el 14 de noviembre de 2024];41(2):64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

- Lieberman MD. Social cognitive neuroscience: A

review of core processes. Annu

Rev Psychol. [Internet]. 2007 [Consultado el 14 de noviembre de

2024];58(1):259-289. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085654

- Tice DM, Baumeister RF. Longitudinal study of

procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits

of dawdling. Psychol Sci.

[Internet]. 1997 [Consultado el 15 de noviembre de 2024];8(6):454-458. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00460.x

- Altamirano Chérrez CE, Rodríguez Pérez ML.

Procrastinación académica y su relación con la ansiedad. Rev. Eugenio

Espejo [Internet]. 2021 [Consultado el 15 de noviembre de

2024];15(3):16-24. https://doi.org/10.37135/ee.04.12.03

- Chávez E. Procrastinación crónica y ansiedad

estado-rasgo en una muestra de estudiantes universitarios [Internet].

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2015 [Consultado el 18 de

noviembre de 2024]. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12404/6022

- Mamani Guerra SE, Aguilar Angeletti A. Relación

entre la procrastinación académica y ansiedad-rasgo en estudiantes universitarios

pertenecientes al primer año de estudios de una universidad privada de

Lima Metropolitana. Rev Psicol Herediana [Internet]. 2018 [Consultado el

18 de noviembre de 2024];11(2):33-41. https://doi.org/10.20453/rph.v11i2.3627

- Pardo Bolívar D, Perilla Ballesteros L, Salinas

Ramírez C. Relación entre procrastinación académica y ansiedad-rasgo en

estudiantes de psicología. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología

[Internet]. 2014 [Consultado el 20 de noviembre de 2024];14(1):31-44.

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5493101

- Querevalú Nabarro F, Echabaudes Ilizarbe R.

Procrastinación académica y ansiedad frente a los exámenes en estudiantes

de 3° a 5° del nivel secundario en colegios de Lima. Rev Cient Cienc Salud

[Internet]. 2020 [Consultado el 20 de noviembre de 2024];13(1):79-87. https://doi.org/10.17162/rccs.v13i1.1350

- Rahimi S. Understanding academic procrastination:

A longitudinal analysis of procrastination and emotions in undergraduate

and graduate students [Internet]. Montreal: McGill University; 2019 [Consultado el

20 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/cj82kc70g

- Cassaretto M, Vilela P, Gamarra L. Estrés

académico en universitarios peruanos: importancia de las conductas de

salud, características sociodemográficas y académicas. Liberabit

[Internet]. 2021 [Consultado el 20 de noviembre de 2024];27(2):e482. http://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2021.v27n2.07

- Hernández Sampieri R, Fernández Collado C,

Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 6ª ed. México:

McGraw-Hill; 2014.

- Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual

for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press;

1970.

- Domínguez S, Villegas G, Sotelo N, Sotelo L.

Revisión psicométrica del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) en

una muestra de universitarios de Lima Metropolitana. Rev Peru Psicol Trab

Soc. 2012;1(1):45-54.

- Álvarez-Blas ÓR. Procrastinación general y

académica en una muestra de estudiantes de secundaria de Lima

metropolitana. Persona [Internet]. 2010 [Consultado el 10 de diciembre de

2024];13:159-177. https://doi.org/10.26439/persona2010.n013.270

- Rosseel Y. lavaan: An R Package for Structural

Equation Modeling. J

Stat Softw [Internet]. 2012 [Consultado el 15 de diciembre de

2024];48(2):1-36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Código

de ética en investigación de la UNMSM [Internet]. Lima: UNMSM; 2023

[Consultado el 20 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do

- Figueroa MI, Contini N, Lacunza AB, Levín M,

Estévez Suedan A. Las estrategias de afrontamiento y su relación con el

nivel de bienestar psicológico: un estudio con adolescentes de nivel

socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina). An Psicol [Internet]. 2005

[Consultado el 22 de diciembre de 2024];21(1):66-72. Disponible en: https://revistas.um.es/analesps/article/view/27171

- Rice PL. Adolescencia: desarrollo, relaciones y

cultura. 9ª ed. Madrid: Prentice Hall;

2000.

- Bolaños Rueda JJ. El rol mediador de la

regulación emocional en la relación entre la ansiedad y procrastinación

académica en estudiantes preuniversitarios de Lima Metropolitana

[Internet]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2024

[Consultado el 22 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12672/25060

- Valdéz A, Becerra N, Melgarejo B, Huarancca J.

Nivel de ansiedad en adolescentes de una institución preuniversitaria de

Lima Norte. Peruvian Journal

of Health Care and Global Health [Internet]. 2019 [Consultado el 22 de

diciembre de 2024];3(1):12-16. Disponible en: https://revista.uch.edu.pe/index.php/hgh/article/view/31

- Guerrero G. ¿Cómo afectan los factores

individuales y escolares la decisión de los jóvenes de postular a educación

superior? Un estudio longitudinal en Lima, Perú (Documento de

Investigación 69) [Internet]. Lima: GRADE; 2013 [Consultado el 8 de enero

de 2025]. Disponible en: https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/2442

- Vollmeyer R, Rheinberg F. Motivational effects on

self-regulated learning with different tasks. Educ Psychol Rev. [Internet]. 2006 [Consultado el

8 de enero de 2025];18(3):239-253. https://doi.org/10.1007/s10648-006-9017-0

- Klassen RM, Kuzucu E. Academic procrastination

and motivation of adolescents in Turkey [Internet]. Educ Psychol. [Internet]. 2009 [Consultado el 8

de enero de 2025];29(1):69-81. https://doi.org/10.1080/01443410802478622

- Ferrari JR, Díaz‑Morales JF. Procrastination: Different time orientations reflect

different motives. J

Res Pers. [Internet]. 2007 [Consultado el 8 de enero de

2025];41(3):707-14. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.06.006

- Burka JB, Yuen LM. Procrastination: Why you do

it, what to do about it now [Internet]. Cambridge: Da Capo Press; 2008 [Consultado el 8

de enero de 2025]. Disponible en: https://www.perseusbooksgroup.com/basic/book/procrastination/9780738211701

- Spielberger C. Tensión y ansiedad. México: Harla;

1979.

- Álvarez J, Aguilar JM, Lorenzo JJ. La ansiedad ante los exámenes en estudiantes

universitarios: relaciones con variables personales y académicas. Electron

J Res Educ Psychol. [Internet]. 2012 [Consultado el 28 de diciembre de

2024];10(1):333-354. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293123551017

- Papalia DE, Martorell G. Desarrollo humano. 14ª

ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2021.

Contribución de los autores

BRJJ: conceptualización, análisis formal, investigación,

metodología, redacción, borrador original, supervisión, redacción, revisión y

edición.

BAKY: redacción, borrador original, análisis formal,

metodología, supervisión, redacción, revisión y edición.

Fuentes de financiamiento

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés.