Articulo especial

Cálculo de tamaño muestral y precisión para estudios epidemiológicos:

desarrollo e implementación del paquete CalculadoraPrevalencia

en R

Sample size and precision calculation for

epidemiological studies: development and implementation of the CalculadoraPrevalencia,

an R package

Víctor Juan Vera-Ponce1,a

- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú.

- Médico cirujano.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4075-9049

CORREO: vicvepo@gmail.com

Fiorella E. Zuzunaga-Montoya2,b

- Universidad Continental, Lima, Perú.

- Médico cirujano.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2354-273X

CORREO: fiorellazuzunaga@gmail.com

Christian Humberto Huaman-Vega1,c

- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú.

- Estudiante de Psicología.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2333-2254

CORREO: 7497550991@untrm.edu.pe

Nataly Mayely Sanchez-Tamay1,d

- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú.

- Estudiante de Medicina.

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-5951-4196

CORREO: natalymayely@gmail.com

Carmen Inés Gutierrez de

Carrillo1,e

- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas, Amazonas, Perú.

- Médico cirujano.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4711-7201

CORREO: carmen.gutierrez@untrm.edu.pe

Corresponsal:

Víctor Juan Vera-Ponce

CORREO: vicvepo@gmail.com

Citar como: Vera-Ponce VJ, Zuzunaga-Montoya FE, Huaman-Vega CH, Sanchez-Tamay NM,

Gutierrez de Carrillo CI. Cálculo de tamaño muestral y precisión para estudios epidemiológicos:

desarrollo e implementación del paquete CalculadoraPrevalencia

en R. Rev Perú Cienc

Salud. 2025;7(2):143-50. doi: https://doi.org/10.37711/rpcs.2025.7.2.4

RESUMEN

La determinación del tamaño muestral

y la evaluación de precisión son elementos cruciales en investigación

epidemiológica. Este artículo presenta CalculadoraPrevalencia,

una herramienta en R que facilita estos cálculos incorporando aspectos

metodológicos y logísticos. La calculadora maneja diversos escenarios:

poblaciones finitas e infinitas, estratificación y ajustes por

sensibilidad/especificidad de instrumentos. Mediante ejemplos prácticos en

diferentes contextos (población urbana infinita, población rural finita,

muestreo universitario estratificado y análisis de datos existentes), se

demuestra su aplicabilidad. La herramienta integra consideraciones logísticas,

calculando sujetos a contactar según tasas de rechazo/elegibilidad y estimando

tiempos de trabajo de campo. Su versatilidad facilita tanto la planificación

prospectiva como la evaluación de datos existentes, mientras que la innovadora

incorporación de aspectos logísticos proporciona una visión realista de los

recursos necesarios para estudios epidemiológicos exitosos.

Palabras clave: muestreo; tamaño de

la muestra, muestreo estratificado; muestreo aleatorio; muestreo

sistemático.

ABSTRACT

Determining

sample size and assessing precision are essential components of epidemiological

research. This article presents CalculadoraPrevalencia, an R-based tool designed to

facilitate these calculations by incorporating both methodological and

logistical factors. The calculator supports various scenarios, including finite

and infinite populations, stratified sampling, and adjustments for instrument

sensitivity and specificity. Its utility is demonstrated through practical

examples across diverse contexts: infinite urban populations, finite rural

populations, stratified university sampling, and the analysis of existing

datasets. The tool also addresses logistical considerations, estimating the

number of subjects to contact based on rejection and eligibility rates, and

projecting expected fieldwork duration. Its versatility enables both

prospective planning and retrospective data evaluation, while the innovative

inclusion of logistical components offers a realistic perspective on the

resources needed to carry out successful epidemiological studies.

Keywords:

sampling;

sample size; stratified sampling; random sampling; systematic sampling.

INTRODUCCIÓN

El cálculo del tamaño muestral

constituye un elemento decisivo en toda investigación científica, representando

una decisión crítica que determina la capacidad para obtener resultados

precisos y significativos, con impacto directo en la validez y viabilidad del

proyecto (1,2).

Su importancia fundamental radica en controlar los

errores inherentes a la investigación. Un cálculo adecuado mantiene estos

errores en niveles aceptables, proporcionando el poder estadístico necesario

para detectar diferencias significativas cuando realmente existen, aspecto

crucial para la validez de los resultados (3). Contrariamente a la

intuición común, un mayor tamaño poblacional no necesariamente requiere una

muestra proporcionalmente más grande, pues el tamaño muestral

se determina principalmente por la magnitud de las proporciones a detectar y la

precisión deseada (4).

En esta revisión presentamos los conceptos

fundamentales del cálculo muestral e introducimos una

calculadora desarrollada por nuestro equipo, que incorpora funciones

frecuentemente ignoradas por otras herramientas, incluyendo un componente

logístico que facilita la evaluación de la factibilidad temporal, garantizando

tanto el rigor científico como la viabilidad práctica de los estudios

epidemiológicos.

Conceptos fundamentales para el

cálculo de tamaño muestral

El cálculo del tamaño muestral

en estudios de prevalencia requiere la comprensión de varios conceptos

estadísticos fundamentales que se describen a continuación.

Proporción o prevalencia esperada

Representa la frecuencia anticipada del evento de

interés en la población de estudio, expresándose como un valor entre 0 y 1. Por

ejemplo, una prevalencia esperada de 0,20 indica que esperamos encontrar el

evento en el 20 % de la población estudiada. Justamente, aquí surge una

aparente paradoja: debemos anticipar lo que esperamos encontrar antes de

realizar el estudio. Esta situación, aunque desafiante, puede abordarse

mediante diferentes estrategias metodológicas (5).

Existen tres aproximaciones principales para resolver

esta aparente paradoja. La primera consiste en recurrir a la literatura

existente, utilizando información de estudios similares previos como

referencia. La segunda implica preguntar a los expertos del campo sobre cuál

sería esa proporción que posiblemente obtengamos al realizar el estudio. La

tercera aproximación, particularmente valiosa, es la realización de un estudio

piloto (6).

Finalmente, el estudio piloto emerge como una

herramienta metodológica invaluable que trasciende el mero cálculo del tamaño muestral. A través del piloto, podemos evaluar la

efectividad del proceso de reclutamiento, verificar la calidad de las

mediciones propuestas y anticipar posibles desafíos en el seguimiento de los

participantes, incluyendo la estimación de potenciales pérdidas durante el

estudio. Aunque no existe un consenso claro, se ha señalado en la literatura

existente que una muestra piloto mínima sería de 30 observaciones.

Sin embargo, en situaciones donde no se tiene una

estimación previa confiable es común utilizar una prevalencia de 0,5, lo que

resulta en el máximo tamaño muestral posible,

asegurando así una muestra suficiente independientemente de la prevalencia

real.

Nivel de confianza

El nivel de confianza es otro concepto esencial que

representa la probabilidad de que el intervalo de confianza calculado contenga

el verdadero valor poblacional. Típicamente se establece en 0,95 (95 %) o 0,99

(99 %). Este valor refleja nuestra certeza estadística: con un nivel de

confianza del 95 % podemos afirmar que, si repitiéramos el estudio múltiples

veces, en el 95 % de las ocasiones el intervalo calculado contendría el

verdadero valor poblacional. Al igual que con la precisión, un mayor nivel de

confianza requiere un mayor tamaño muestral (7).

Precisión

La precisión y el nivel de confianza son conceptos

fundamentales que determinan la calidad de las estimaciones en estudios de

prevalencia. Mientras el nivel de confianza (típicamente 95 %) indica la

probabilidad de que el parámetro poblacional esté dentro del intervalo

calculado, la precisión determina la amplitud de este intervalo. Por ejemplo,

con una prevalencia del 20 %, una precisión del 5 % genera un intervalo de

15-25 %, mientras que una del 2 % lo reduce a 18-22 %. Una mayor precisión

proporciona estimaciones más exactas para la toma de decisiones y permite

detectar diferencias pequeñas pero relevantes, aunque requiere muestras

considerablemente más grandes (1).

La selección de la precisión debe balancear

necesidades científicas y recursos disponibles, considerando que ambos

parámetros afectan multiplicativamente el tamaño muestral.

En estudios exploratorios podría ser aceptable una precisión del 5-7 %,

mientras que investigaciones definitivas para políticas sanitarias podrían

requerir del 2-3 %. Esta decisión también debe considerar la magnitud del

parámetro: una precisión del 5 % podría ser excesiva para una prevalencia del 1

% pero insuficiente para una del 50 %. Este equilibrio entre precisión,

confiabilidad y factibilidad constituye uno de los aspectos más cruciales en el

diseño de investigaciones epidemiológicas.

Población finita o infinita

La distinción entre población finita e infinita en

el cálculo del tamaño muestral trasciende el simple

tamaño poblacional. Esta decisión metodológica depende de múltiples factores

durante la planificación del estudio. Tradicionalmente, se sugiere el enfoque

de población infinita cuando la muestra representa menos del 5 % de la

población total. Sin embargo, este criterio debe evaluarse junto con los

objetivos de inferencia; si pretendemos generalizar más allá de nuestra

población inmediata, el enfoque de población infinita resulta más apropiado,

incluso en poblaciones relativamente pequeñas (8).

El factor de corrección para población finita (FCF)

resulta crucial en esta decisión, ajustando el tamaño muestral

cuando trabajamos con poblaciones finitas. La fórmula del FCF (√ [(N-n) / (N -

1)]) refleja cómo la proporción muestreada afecta la precisión de nuestras

estimaciones. Cuando la muestra representa una proporción significativa de la

población total, el FCF reduce el tamaño muestral

necesario, reconociendo que cada individuo muestreado proporciona más

información sobre la población total (9).

Cuando trabajamos con poblaciones muy grandes o

buscamos hacer inferencias más amplias, el enfoque de población infinita

permite obtener estimaciones más conservadoras y potencialmente más

generalizables, siendo preferible cuando existe incertidumbre sobre el tamaño

exacto de la población o cuando ésta puede variar durante el estudio. La

elección entre ambos enfoques tiene implicaciones prácticas para la precisión y

eficiencia: usar el enfoque de población finita cuando es apropiado puede

optimizar recursos, mientras que el enfoque infinito favorece la

generalización, debiendo equilibrarse según los objetivos del estudio.

Sensibilidad y especificidad de

la prueba

La sensibilidad y especificidad son parámetros

fundamentales que permiten ajustar el cálculo del tamaño muestral

según la precisión del método de medición que utilizaremos para identificar

nuestro evento de interés. Estos parámetros son especialmente relevantes cuando

no utilizamos el estándar de oro. La sensibilidad representa la capacidad del

método para identificar correctamente los casos positivos verdaderos, mientras

que la especificidad refleja su capacidad para identificar correctamente los

casos negativos verdaderos. Ambos parámetros se expresan como proporciones

entre 0 y 1 (10).

Por ejemplo, si utilizamos un cuestionario validado

para detectar depresión que tiene una sensibilidad de 0,90 y una especificidad

de 0,95 (ya que no es el estándar de oro). Esto significa que nuestro

instrumento detectará correctamente al 90 % de los casos verdaderos de

depresión e identificará correctamente al 95 % de los casos sin depresión.

Estos valores afectan la estimación de la prevalencia real y, por consiguiente,

influyen en el tamaño muestral necesario para obtener

estimaciones precisas (10).

Aplicaciones de estratos

El muestreo estratificado mejora la

representatividad y eficiencia en estudios de prevalencia, al dividir la

población en subgrupos mutuamente excluyentes. Esta estrategia resulta valiosa

cuando existen subgrupos diferenciados con posibles variaciones en la

prevalencia del evento estudiado, como ocurre en contextos universitarios donde

los años académicos constituyen estratos naturales (11).

El efecto del diseño es un parámetro crucial que

ajusta el tamaño muestral para compensar la

complejidad de la estratificación. Un valor mayor a 1 indica la necesidad de

una muestra más grande que en un muestreo simple aleatorio para mantener igual

precisión, debido a la variabilidad adicional introducida (12).

Esta metodología permite generar estimaciones

específicas por subgrupo, facilita la identificación de diferencias entre

estratos y optimiza la eficiencia cuando los estratos son homogéneos

internamente, pero heterogéneos entre sí. Puede implementarse proporcionalmente

(respetando proporciones poblacionales) o desproporcionalmente (sobremuestreando estratos específicos), según los objetivos

y consideraciones prácticas de cada investigación.

Tamaño de muestra versus cálculo

de precisión

En estudios de prevalencia existen dos enfoques

fundamentales: el cálculo del tamaño muestral y el

cálculo de la precisión, cada uno respondiendo a diferentes necesidades

investigativas (13,14).

El cálculo del tamaño muestral,

enfoque tradicional y prospectivo, se utiliza en la fase de planificación. El

investigador parte de parámetros predefinidos (prevalencia esperada, precisión

deseada y nivel de confianza) para determinar cuántos sujetos necesita

estudiar. Este enfoque es útil cuando existe flexibilidad en el reclutamiento y

recursos suficientes.

Por el contrario, el cálculo de la precisión

representa un enfoque retrospectivo, valioso cuando trabajamos con un tamaño de

muestra predeterminado por limitaciones presupuestarias, temporales, de

accesibilidad o al utilizar bases de datos existentes.

Consideraciones logísticas

posteriores al cálculo de tamaño muestral

Una vez determinado el tamaño muestral

teórico necesario para nuestro estudio de prevalencia, es fundamental

considerar los aspectos logísticos que influirán en su implementación práctica.

El tamaño muestral calculado representa el número

final de participantes necesarios para el análisis, pero la realidad del

trabajo de campo implica diversos factores que afectarán el número total de

sujetos que deberemos abordar inicialmente (15,16).

La tasa de rechazo y la tasa de elegibilidad son dos

factores cruciales en la planificación logística. La primera representa la

proporción de personas que, siendo contactadas, decidirán no participar; la

segunda refleja qué porcentaje de contactados cumplirán con nuestros criterios

de inclusión y exclusión. Por ejemplo, si necesitamos 300 participantes

finales, esperamos una tasa de rechazo del 20 % y una tasa de elegibilidad del

80 %, deberemos contactar inicialmente a aproximadamente 470 personas. Estas

estimaciones deben basarse en experiencias previas o estudios piloto.

La capacidad operativa del equipo de investigación

determina cuántos sujetos pueden ser procesados diariamente. Este factor

depende del personal disponible, tiempo necesario para aplicar instrumentos,

disponibilidad de equipos o espacios, y horarios tanto del equipo investigador

como de la población objetivo. El tiempo total necesario para completar el

reclutamiento se calcula considerando todos estos elementos; si necesitamos

contactar a 470 personas y podemos procesar 220 participantes mensuales, el

período se extenderá por aproximadamente dos meses y medio.

Uso y presentación de la

calculadora

La calculadora denominada CalculadoraPrevalencia

ha sido diseñada como una herramienta versátil para el cálculo del tamaño muestral y la precisión en estudios de prevalencia,

implementada en el entorno de programación R. Esta herramienta integra

múltiples aspectos metodológicos que tradicionalmente debían considerarse por

separado, permitiendo un análisis más comprehensivo y ajustado a las

necesidades específicas de cada investigación. El investigador que desee usar

la calculadora solo debe instalar el paquete en R denominado devtools::install_github("VicVePo/CalculadoraPrevalencia").

Una vez completada la instalación, los paquetes

pueden ser cargados en la sesión de R mediante el comando library("CalculadoraPrevalencia"). Este proceso simple de

instalación y carga permite a los investigadores acceder inmediatamente a todas

las funcionalidades de cálculo de tamaño muestral y

planificación logística incluidas en cada paquete, facilitando así el diseño y

planificación de sus estudios epidemiológicos.

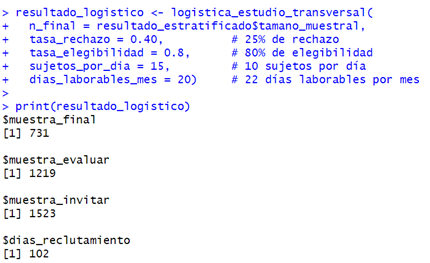

La estructura de la calculadora CalculadoraPrevalencia

se basa en una función principal que acepta diversos parámetros según las

características específicas del estudio: prevalencia esperada, precisión

deseada y nivel de confianza para el cálculo del tamaño muestral,

con la flexibilidad de incluir el tamaño poblacional cuando es conocido (N) o

especificar NA para poblaciones infinitas, además de incorporar ajustes por la

calidad de las mediciones mediante parámetros de sensibilidad y especificidad

(modificables según el método utilizado). Y para estudios con muestreo

estratificado permite especificar tanto las proporciones de cada estrato (prop_estratos) como el efecto del diseño (efecto_diseno), ofreciendo así una herramienta

comprehensiva para distintos escenarios de investigación epidemiológica (ver

Figura 1).

Figura 1. Matriz de la calculadora de tamaño de

muestra/precisión en R

La versatilidad de la calculadora se evidencia en su

capacidad para funcionar en dos modos distintos mediante el parámetro

"calcular": el modo "muestra" determina el tamaño muestral necesario dada una precisión deseada, mientras que

el modo "precisión" calcula la precisión esperable con un tamaño muestral predeterminado, permitiendo así su aplicación,

tanto en la planificación prospectiva como en la evaluación de diseños con

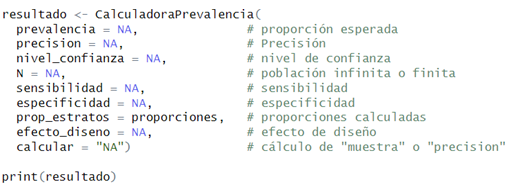

restricciones muestrales. Adicionalmente, la

herramienta se complementa con una función para el análisis logístico (logística_estudio_transversal) que traduce el tamaño muestral teórico en requerimientos prácticos, considerando

tasas de rechazo, criterios de elegibilidad y capacidad operativa, para

proporcionar estimaciones realistas del tiempo y recursos necesarios (ver

Figura 2).

Figura 2. Matriz de la sección logística posterior al cálculo

de tamaño muestral en R

Los resultados de la calculadora se presentan en un

formato estructurado que incluye no solo el tamaño muestral

o la precisión calculada, sino también todos los parámetros utilizados en el

cálculo. Esto facilita la documentación del proceso de planificación y permite

una comunicación transparente de las decisiones metodológicas en publicaciones

científicas.

Aplicación de ejemplos

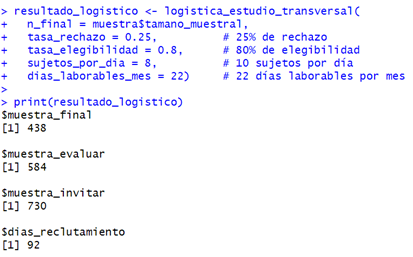

Ejemplo 1: estudio de prevalencia

de síntomas de depresión en la ciudad de Chachapoyas

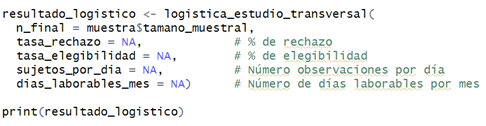

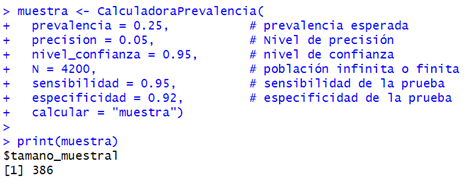

Para estimar la prevalencia de depresión en adultos

de Chachapoyas (población de 80 000 habitantes), consideramos: prevalencia

esperada del 20 %, precisión del 5 %, confianza del 95 % y utilizando el PHQ-9

(sensibilidad 88 % y especificidad del 92 %). Esto se puede visualizar en la

Figura 3.

Figura 3. Cálculo inicial utilizando la CalculadoraPrevalencia

en R

El cálculo indica una muestra necesaria de 438

personas. Considerando una tasa de rechazo del 25 %, elegibilidad del 80 %, y

capacidad para evaluar 8 personas diarias, necesitaremos contactar a 730

personas y planificar 92 días de trabajo de campo. Este cálculo puede verse en

la sección de Anexos (ver Anexo 1).

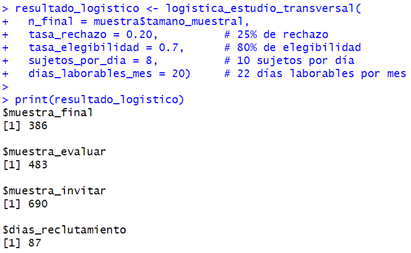

Ejemplo 2: estudio de prevalencia

de hipertensión arterial en el distrito de Luya

El distrito de Luya (4 200 habitantes) ilustra el

cálculo con población finita. Para este estudio consideramos: prevalencia

esperada del 25 %, precisión del 5 %, confianza del 95 %, utilizando

tensiómetros digitales (sensibilidad del 95 % y especificidad del 92 %). El

cálculo del tamaño muestral se presenta en la Figura

4:

Figura 4. Resultados de cálculo para población finita en Luya

El cálculo indica una muestra de 245 personas, menor

que si consideráramos población infinita (aproximadamente 425), gracias al

factor de corrección finita. Para la planificación logística, con una tasa de

rechazo del 20 %, elegibilidad del 70 % y capacidad para evaluar 6 personas

diarias, necesitaremos contactar a 690 personas durante aproximadamente cuatro

meses. Este cálculo puede verse en el Anexo 2.

El análisis logístico revela que necesitaremos

contactar inicialmente a 690 personas para lograr la muestra calculada. La

implementación del estudio en Luya requerirá aproximadamente cuatro meses de

trabajo de campo, considerando las características geográficas y culturales de

la zona. Es fundamental establecer una estrategia de muestreo que considere la

distribución espacial de la población en el distrito, incluyendo tanto el

centro poblado como los caseríos circundantes, así el muestreo sea no

probabilístico. La coordinación con las autoridades locales y los agentes

comunitarios de salud será crucial para facilitar el acceso a la población y

maximizar la participación.

Ejemplo 3: estudio de prevalencia

de ansiedad en estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza de Amazonas con muestreo estratificado

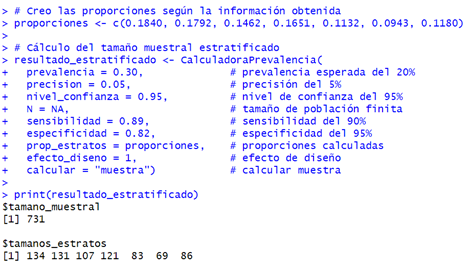

En este estudio universitario fueron consideradas

siete facultades como estratos naturales con sus respectivas proporciones. Se

cuenta con una población estudiantil distribuida en siete facultades con la

siguiente composición: Facultad de Ciencias de la Salud (18,40 %), Facultad de

Ingeniería Civil (17,92 %), Facultad de Ciencias Sociales (14,62 %), Facultad

de Ingeniería de Sistemas (16,51 %), Facultad de Administración (11,32 %),

Facultad de Educación (9,43 %) y Facultad de Ingeniería Agroindustrial (11,80

%). Esperamos una prevalencia de ansiedad del 30 % utilizando el GAD-7

(sensibilidad del 89 % y especificidad del 82 %), con precisión del 5 % y

confianza del 95 % (ver Figura 5).

Figura 5. Cálculo del tamaño muestral

estratificado utilizando la CalculadoraPrevalencia en

R

El cálculo nos indica que necesitamos una muestra

total de 402 estudiantes. La estratificación por facultades nos da la siguiente

distribución: 1) Ciencias de la Salud: 134 estudiantes; 2) Ingeniería Civil:

131 estudiantes; 3) Ciencias Sociales: 107 estudiantes; 4) Ingeniería de

Sistemas: 121 estudiantes; 5) Administración: 83 estudiantes; 6) Educación: 69

estudiantes; y 7) Ingeniería Agroindustrial: 86 estudiantes.

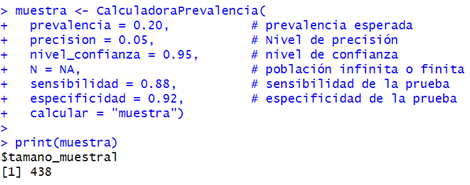

Para el análisis logístico, con una tasa de rechazo

del 40 %, elegibilidad del 80 % y capacidad para evaluar 15 estudiantes

diariamente, necesitaremos contactar inicialmente a 1 523 estudiantes para el

trabajo de campo (ver Anexo 3).

CONCLUSIONES

La planificación metodológica rigurosa es

fundamental para el éxito de los estudios epidemiológicos. La calculadora CalculadoraPrevalencia emerge como una herramienta integral

que facilita no solo el cálculo del tamaño muestral y

la precisión, sino también la consideración de aspectos prácticos cruciales. Su

versatilidad se evidencia al manejar escenarios diversos: poblaciones finitas,

muestras estratificadas y análisis secundarios de datos existentes.

La integración del componente logístico representa

un avance significativo en el diseño de estudios. El cálculo automático del

número total de sujetos a contactar (considerando tasas de rechazo y

elegibilidad) y la estimación del tiempo necesario para el trabajo de campo

permiten una planificación más realista. La incorporación de parámetros como

sensibilidad y especificidad de los instrumentos permite obtener estimaciones

más confiables, ajustadas a cada contexto.

Recomendaciones para el uso

efectivo de la calculadora

En la planificación es crucial evaluar

cuidadosamente los parámetros iniciales. La prevalencia esperada debe basarse

en la literatura previa o en estudios piloto. La precisión deseada debe

equilibrar necesidades científicas con recursos disponibles. La estratificación

debe considerarse cuando existan subgrupos con posibles diferencias en la

prevalencia del evento, aunque esto pueda aumentar la complejidad logística.

Para estudios con pruebas diagnósticas es

fundamental incorporar datos realistas sobre sensibilidad y especificidad,

realizando análisis de sensibilidad cuando estos parámetros no sean conocidos

con certeza. La planificación logística debe ser conservadora en entornos

desafiantes, sobreestimando ligeramente recursos necesarios antes que enfrentar

retrasos significativos.

En análisis secundarios, la evaluación de precisión

debe realizarse antes de los análisis sustantivos. Finalmente, recordemos que

la calculadora es una herramienta de apoyo que no reemplaza el juicio crítico

del investigador. Los resultados deben interpretarse en el contexto específico del

estudio, considerando aspectos prácticos, éticos y científicos, no siempre

reflejados en los cálculos.

REFERENCIAS

1. Mascha EJ, Vetter TR. Significance, Errors, Power, and

Sample Size: The Blocking and Tackling of Statistics. Anesth

Analg. [Internet]. 2018 [Consultado

el 12 de marzo de 2025];126(2):691-8.

doi:10.1213/ANE.0000000000002741

2. Andrade

C. Sample Size and its Importance in Research. Indian J Psychol

Med. [Internet]. 2020 [Consultado el 12 de marzo de 2025];42(1):102-3. doi:10.4103/IJPSYM.IJPSYM_504_19

3. Chow S-C,

Shao J, Wang H, Lokhnygina Y. Sample Size

Calculations in Clinical Research [Internet]. tercera

edición. New York: Chapman and Hall/CRC; 2017 [Consultado el 12 de marzo de

2025]. doi:10.1201/9781315183084

4. Rao UK.

Concepts in sample size determination. Indian J Dent Res [Internet].

2012 [Consultado el 12 de marzo de 2025];23(5):660-4. doi:10.4103/0970-9290.107385

5. Dattalo P. Determining Sample Size [Internet]. Oxford

University Press; 2008 [Consultado el 3 de noviembre de 2024]. doi:10.1093/acprof:oso/9780195315493.001.0001

6. Wang X,

Ji X. Sample Size Estimation in Clinical Research: From Randomized Controlled

Trials to Observational Studies. Chest. [Internet]. 2020 [Consultado

el 3 de noviembre de 2024];158(1S):S12-20.

doi:10.1016/j.chest.2020.03.010

7. Case LD, Ambrosius WT. Power and sample size. Methods Mol Biol. [Internet].

2007 [Consultado el 3 de noviembre de 2024];404:377-408.

doi:10.1007/978-1-59745-530-5_19

8. Charan J, Biswas T. How to calculate sample size for

different study designs in medical research? Indian J Psychol

Med. [Internet]. 2013 [Consultado el 3 de noviembre de 2024];35(2):121-6.

doi:10.4103/0253-7176.116232

9. Population

Correction Factor - an overview | ScienceDirect

Topics [Internet]. [Consultado el 3 de noviembre de 2024]. Disponible en:

https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/population-correction-factor

10. Hajian-Tilaki K. Sample size estimation in diagnostic test

studies of biomedical informatics. J Biomed Inform. [Internet].2014 [Consultado el 3 de noviembre de

2024];48:193-204. doi:10.1016/j.jbi.2014.02.013

11. Lohr SL. Sampling: design and analysis. 2ª ed. Boston:

Mass: Brooks/Cole; 2010.

12. Kelley K.

Sample size planning for the coefficient of variation from the accuracy in

parameter estimation approach. Behav Res Methods

[Internet]. 2007 [Consultado el 3 de noviembre de 2024];39(4):755-66. doi:10.3758/BF03192966

13. Jones SR, Carley S, Harrison M. An introduction to power and sample

size estimation. Emerg Med J. [Internet]. 2003 [Consultado el 3 de noviembre de

2024];20(5):453-8. doi:10.1136/emj.20.5.453

14. Das S, Mitra K, Mandal M. Sample size calculation: Basic

principles. Indian J Anaesth. [Internet].

2016 [Consultado el 3 de noviembre de 2024];60(9):652-6.

doi:10.4103/0019-5049.190621

15. Anastasi

JK, Capili B, Norton M, McMahon DJ, Marder K. Recruitment and retention of clinical trial participants:

understanding motivations of patients with chronic pain and other populations.

Frontiers in Pain Research [Internet]. 2024 [Consultado

el 3 de noviembre de 2024];4:1330937.

doi:10.3389/fpain.2023.1330937

16. Smith PG,

Morrow RH, Ross DA. Field Trials of Health Interventions [Internet]. 3ª ed. Oxford: OUP Oxford; 2015 [Consultado el 3 de

noviembre de 2024]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305515/

ANEXOS

Anexo 1. Análisis logístico del

ejemplo 1

Anexo 2. Análisis logístico del

ejemplo 2

Anexo 3. Análisis logístico del

ejemplo 3