Construcción

de la sexualidad femenina con enfoque de género: una aproximación al delito

sexual

Construction of

female sexuality with a gender approach: an approach to sexual crime

Cynthia Valeria Díaz Díaz 1,a

1.

Universidad

Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

a.

Licenciada

en Psicología.

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0093-5864

Alba Luz Robles Mendoza 1,b

1.

Universidad

Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

b.

Doctora

en Ciencias Penales y Política Criminal.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3778-4083

Tania Esmeralda Rocha Sánchez 1,c

1.

Universidad

Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

c.

Doctora

en Psicología.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0382-0058

Zoraida García Castillo 1,d

1.

Universidad

Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

d.

Doctora

en Derecho.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0258-2767

Citar como: Díaz Díaz, C.

V., Robles Mendoza, A. L., Rocha Sánchez, T. E., y García Castillo, Z. (2025).

Construcción de la sexualidad femenina con enfoque de género: una aproximación

al delito sexual. Revista Jurídica

Peruana, Desafíos en derecho, 2(1), 1–7. doi: http://https.//doi.org/10.37711/RJPDD.2025.2.1.5

Resumen

Objetivo. Analizar los mandatos de género que construyen la

sexualidad de las mujeres y su influencia en la prevalencia del delito sexual. Método. Se realizó una investigación

cuantitativa con diseño de tipo no experimental de corte transversal y

exploratoria. Fue aplicado un cuestionario en línea de 25 ítems en la escala de

Likert a 250 mujeres mexicanas cisgénero y universitarias, seleccionadas a

través del muestreo por conveniencia. Se realizó un análisis cuantitativo por

ítem y rangos de edad. Se empleó la estadística descriptiva y el análisis de

tablas de contingencia, para lo cual fue realizada una prueba de chi-cuadrado

de independencia para las variables “edad” y “áreas de la sexualidad”; estas

fueron analizadas con perspectiva de género. Resultados. Los datos relevantes muestran que los mandatos de

género relacionados con las áreas de sociedad, cuerpo y violencia en la

sexualidad de las mujeres tienen mayor influencia en la manera en que estas

construyen su sexualidad, principalmente en mujeres jóvenes. Se resalta que el

74 % de las participantes tienen miedo a salir a la calle de noche porque

piensan que pueden ser violadas sexualmente. Conclusiones. La perspectiva de género es una herramienta de

análisis útil para las autoridades judiciales, pues permite explicar las

características psicosociales y culturales que intervienen en la prevalencia

del delito sexual.

Palabras clave: género;

sexualidad; delito sexual; psicología

forense, femenino.

ABSTRACT

Objective. To

analyze the gender mandates that construct women's sexuality and their

influence on the prevalence of sexual offending. Method. A quantitative research with a non-experimental,

cross-sectional and exploratory design was carried out. An online questionnaire

of 25 items on the Likert scale was applied to 250 cisgender Mexican women and

university students, selected through convenience sampling. Quantitative

analysis was performed by item and age ranges. Descriptive statistics and

contingency table analysis were used, for which a chi-square test of

independence was performed for the variables “age” and “areas of sexuality”;

these were analyzed from a gender perspective. Results. The relevant data show that gender mandates related to the

areas of society, body and violence in women's sexuality have a greater

influence on the way women construct their sexuality, mainly in young women. It

is highlighted that 74% of the participants are afraid to go out at night

because they think they may be sexually violated. Conclusions. The gender perspective is a useful analytical tool

for judicial authorities, as it makes it possible to explain the psychosocial

and cultural characteristics involved in the prevalence of sexual crime.

Keywords:

gender; sexuality; sexual crime; forensic psychology; female.

INTRODUCCIÓN

La violencia sexual en México presenta una brecha

amplia con respecto al género de las víctimas. De acuerdo con la Encuesta Nacional

de Victimización y Percepción del Delito (ENVIPE) del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI, 2024), por cada 100 000 habitantes, 456 hombres

son víctimas de un delito sexual, en contraste con 4 290 mujeres. Además,

existe una incidencia mayor en mujeres que se encuentran en el rango de edad

entre 18 y 30 años, representando el 91,9 % de las víctimas de delitos sexuales

en nuestro país (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la

Ciudad de México, 2022).

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia (2024), se define a la violencia sexual en su

artículo 6° como:

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e

integridad física. Es una expresión de abuso de poder, que se puede dar en el

espacio público o privado, que implica la supremacía masculina sobre la mujer,

al denigrarla y concebirla como objeto. (p. 5)

La anterior definición coloca al delito sexual desde

las imposiciones no deseadas de requerimientos sexuales reflejadas en el acoso

y hostigamiento sexual, los comentarios sexistas y miradas cosificadoras del

cuerpo que se expresan en el acoso sexual callejero, los manoseos y tocamientos

sin consentimiento como ejemplos de abuso sexual, hasta las penetraciones

sexuales forzadas que privan de la libertad a las mujeres en el delito de

violación. Por consiguiente, de acuerdo con el Código Penal Federal (2024), se

ubican los delitos sexuales en el Título Decimoquinto titulado “Delitos contra

la Libertad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual”, que abarca los delitos

de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación, en la integración

de cinco capítulos, desde los artículos 259 bis al 276 bis.

Dichos artículos describen la protección del bien

jurídico tutelado relacionado con la libertad que tienen las mujeres y los

hombres para decidir la expresión libre de su identidad sexual y las prácticas

sexuales que desean tener, así como el normal desarrollo psicosexual de niños,

niñas y adolescentes, lo que ampara la capacidad que tiene una persona para

decidir sobre su cuerpo y su sexualidad sin mediar violencia o intimidación.

Hablar de sexualidad conlleva un campo de conocimiento

vasto y de acepciones sociales diversas. Para este estudio, se entenderá como

un conjunto de valores, prácticas y significados de orden simbólico y cultural

que se construyen desde las determinantes sociales de cada género, más allá de

las condiciones biológicas y fisiológicas, para expresar el placer y la

reproducción de las personas (Villasmil, 1997).

En ese sentido, la sexualidad se presenta como un eje

formador de la vida cotidiana de las personas que rige y estructura su

identidad, expresión y orientación de género. Franca Basaglia (como se citó en

Villasmil, 1997) comenta que la sexualidad femenina es un cuerpo construido

socialmente para otro(s), donde convergen funciones reguladas por mandatos de

género (la maternidad, el cuidado de la familia, la virginidad como valor

corpóreo, la abnegación sexual femenina, el repudio de las relaciones

extramaritales, entre otros). Así mismo, se constituye como una de las

estructuras de socialización de la mujer, plasmada de limitaciones y

prohibiciones. Ejemplo de ello es la libertad para decidir con quien desean

tener relaciones sexuales, el número de hijos e hijas que desean concebir y las

formas para cuidar su salud sexual y reproductiva.

La relevancia de la toma de decisiones que las mujeres

tienen en torno a su sexualidad se hace primordial en el ejercicio de sus

derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la dominación de lo masculino

sobre lo femenino reproduce conductas violentas hacia las mujeres en el ámbito

sexual.

Históricamente,

la violencia sexual se ha categorizado desde la perspectiva de género como un

pacto social de subordinación de las mujeres frente a los hombres, producto de

las relaciones desiguales de poder que el sistema sociocultural patriarcal

establece dentro de la hegemonía masculina. Weeks (2012) menciona que “la

violencia sexual es un acto de poder que utiliza la sexualidad para garantizar

la perpetuación de las relaciones de dominio y subordinación” (p. 266). Las

determinantes sociales o mandatos de género, definidos como los estereotipos de

género prescriptivos que se acentúan en los procesos de socialización para

visibilizar la subordinación femenina y supremacía masculina (Macías-Valadez y

Luna-Lara, 2018), son las encargadas de reproducir la diferenciación sexual

entre las personas y conllevan actitudes sexistas o de discriminación hacia las

mujeres y personas socialmente vulnerables (Penagos et al., 2021).

A través de los discursos socio jurídicos, los delitos

sexuales representan una expresión de poder como un hecho constitutivo de la

sexualidad ejercida. Esta es una herramienta utilizada desde los colectivos

feministas para posicionar a las mujeres como sujetos de derecho, legitimando

su lugar en la sociedad (Cano, 2024).

En este sentido, la importancia del protocolo para

juzgar con perspectiva de género que emana de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación (2020) es uno de los productos que proviene de la lucha de los

derechos civiles y políticos de las mujeres en México, elaborado para atender

las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos ante los casos de violencia sexual contra las mujeres mexicanas. Su

objetivo es materializar la perspectiva de género en el ejercicio judicial en

los que el género –entendido como los atributos establecidos socialmente a las

personas a partir de una construcción cultural– tiene una trascendencia dentro

de la controversia.

Toda vez que el género influye en las prácticas

sociales de las personas, su relevancia trasciende como categoría de análisis

dentro del ámbito jurisdiccional. Por ello, la perspectiva de género sirve como

herramienta metodológica en pro de los derechos humanos, para asegurar la

igualdad sustantiva y no discriminación. Se reconoce la existencia, dentro de

la praxis judicial, del trato

diferenciado por género, injusto y tendencioso, motivado por prejuicios e

ideologías patriarcales tradicionales, dominantes en las resoluciones de las

autoridades judiciales, lo cual hace necesaria la responsabilidad para

reflexionar sobre las sentencias que transgreden la libertad y el ejercicio de

la sexualidad femenina.

El protocolo mencionado describe las obligaciones

judiciales para juzgar con perspectiva de género, las cuales son clasificadas

en dos grandes rubros:

A.

Obligaciones

previas al análisis de la controversia: donde se identifica si existen

situaciones o contextos de desigualdad estructural o violencia de género, que

evidencien el desequilibro de poder entre las partes de la controversia, así

como ordenar las pruebas periciales necesarias para visibilizar estas

situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de

género.

B.

Obligaciones

al momento de resolver la controversia: al analizar los hechos y las pruebas

del caso desde una perspectiva de género y desechar cualquier estereotipo o

prejuicio de género que influya en la controversia. Así mismo, se aplicarán los

estándares de derechos humanos con un enfoque interseccional, al evaluar el

impacto diferenciado de la solución propuesta y la neutralidad de la norma. Por

último, existirá una obligación genérica sobre el uso del lenguaje incluyente e

inclusivo a lo largo de la sentencia, revictimización reproducción de

desigualdades sexistas.

El interés de los estudios científicos para abordar la

sexualidad femenina y su relación con el delito sexual se ha enfocado en las

características que implican la educación sexual en las personas (Aguilera et

al., 2022; Bernardos et al., 2022; Brenes, 2020; Mederos, 2021; Molina, 2020).

Sin embargo, la formación subjetiva de la sexualidad va más allá de la

enseñanza de las partes del cuerpo, su higiene y protección. En ese sentido,

Cano (2024) menciona que los cuerpos humanos son cuerpos sexuados que se

construyen social y culturalmente, los cuales se representan como parte de la

heteronormatividad sexual, la cual implica el sometimiento del cuerpo —en

particular el femenino—, que deviene dócil, permisivo, disponible y en

sumisión.

Aunque son en su mayoría las mujeres quienes se

encuentran más vulnerables a ser víctimas de un delito sexual, existen pocos

estudios sobre la influencia de las determinantes sociales o mandatos de género

que construyen la sexualidad femenina como variable influyente ante los delitos

de índole sexual. Es decir, la manera en que las mujeres han aprendido a vivir

su sexualidad puede estar influida por los mandatos de género y, a su vez,

determinar una mayor vulnerabilidad ante un delito de tipo sexual. Por tanto,

el objetivo de la presente investigación fue analizar los mandatos de género que

construyen la sexualidad de las mujeres y que influyen en la prevalencia del

delito sexual.

MÉTODOS

Tipo y área de estudio

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, diseño

no experimental, de tipo exploratorio y con corte transversal (Hernández et

al., 2018). Se llevó su aplicación en modalidad virtual de abril del 2024 a

febrero del 2025, en la ciudad de México y de la zona metropolitana del Valle

de México.

Población y muestra

La muestra constó de 250 mujeres universitarias de

entre 18 y 35 años, rango de edad que representa el 91 % de las mujeres

víctimas de violencia sexual en México (Consejo para Prevenir y Eliminar la

Discriminación de la Ciudad de México [COPRED], 2022). Estas mujeres eran

originarias de la Ciudad de México o de la zona metropolitana del Valle de

México. Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no

probabilístico por conveniencia (Hernández et al., 2018), utilizado para crear

muestras de acuerdo con la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas

que son meta del estudio en un intervalo de tiempo específico.

Los criterios de inclusión fueron: ser mujeres

cisgénero, es decir, aquellas cuya sexualidad biológica corresponde con su

identidad de género; que contaran con estudios universitarios (en proceso o

terminados) y que tuvieran un dispositivo móvil o equipo de cómputo para dar

respuesta al instrumento.

Variable e instrumentos de

recolección de datos

Se diseñó de manera ex profeso un instrumento sobre los mandatos de género en la

construcción de la sexualidad femenina, el cual fue sometido al juicio de tres

expertas con experiencia mayor a cinco años en el tema. También se llevó a cabo

un estudio piloto a 25 mujeres con características similares a la muestra meta,

obteniéndose una consistencia interna de alfa de Cronbach de 0,779, como parte

del proceso de validez y confiabilidad del contenido del instrumento.

El instrumento final fue aplicado a través de un

formulario en Google Forms y constó de 25 reactivos que comprendieron cinco

áreas vinculadas con la sexualidad: sociedad, cuerpo, erotismo, pareja y

violencia. El cuestionario contó con ítems inversos para evitar que la persona

evaluada detectara la tendencia de los reactivos (Supo, 2013). Se utilizó una

escala tipo Likert para las respuestas de la muestra en cinco niveles, que iban

desde “Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”.

Técnicas y procedimientos de la

recolección de datos

Ser recolectaron los datos del formulario en el software de hojas de cálculo Microsoft

Excel y, posteriormente, se utilizó el programa estadístico para las ciencias

sociales SPSS versión 25, en donde fueron analizados los datos recopilados

desde el indicador de edad y áreas vinculadas de la sexualidad.

Análisis de datos

Se realizó la representación gráfica de los datos

analizando los resultados a través de la estadística descriptiva, obteniéndose

frecuencias, promedios y porcentajes de cada ítem. Se realizaron tablas de

contingencia, donde la hipótesis se vinculaba con quienes estaban “Totalmente

de acuerdo” o “De acuerdo” con los

mandatos de género que respondían para a confirmar dichos mandatos en la

construcción de su sexualidad. Se examinó la tendencia de las variables y se

utilizó una prueba de chi-cuadrado de Pearson de independencia. Finalmente, los

datos fueron analizados desde la perspectiva de género.

Aspectos éticos

El presente estudio fue aprobado por el Comité de

Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo un dictamen

favorable para su aplicación con clave CE/FESI/012024/1678. Además, el

instrumento incluía el consentimiento informado, el cual cubrió con todos los

reglamentos y leyes establecidas para guardar la confidencialidad de los datos

personales, sensibles y delicados (Universidad Nacional Autónoma de México,

2021).

RESULTADOS

Dentro de los datos generales de las mujeres

participantes, el 61 % eran heterosexuales, el 35 % tenían de 21 a 25 años de

edad, el 65 % estudiaban una carrera dentro del área de las ciencias biológicas

y de la salud; no se posicionaron como activistas feministas en un 51 %, un 49

% no profesaban ninguna religión y un 48 % solamente se dedicaban a estudiar.

Dentro de los análisis de resultados, en primer lugar,

se realizó la sumatoria de todos los puntos del instrumento, donde la

participante con mayor puntuación obtuvo 87 puntos, mientras que la que tuvo el

menor puntaje fue de 44 puntos. La participante con 87 puntos tenía 24 años,

procedente del Estado de México, heterosexual, no practicaba alguna religión,

no era feminista y estudió una carrera del área físico-matemática. Por otro

lado, la participante que obtuvo 44 puntos, tenía 21 años, procedente de la

Ciudad de México, heterosexual, no practicaba alguna religión, no se consideraba

feminista y estudió una carrera relacionada a las ciencias de la salud. En este

primer análisis, las diferencias fueron la edad, el lugar de procedencia y el

área de profesionalización; es decir, el indicador de edad visualiza una

prevalencia de mandatos de género en las mujeres con mayor longevidad,

residentes del área metropolitana de la Ciudad de México y provenientes de

carreras de las ciencias básicas.

Para el segundo análisis de resultados se realizó la

sumatoria de las puntuaciones obtenidas en los ítems, en los cuales el mayor

puntaje implica mayor influencia de los mandatos de género en la construcción

de la sexualidad. En este sentido, la participante con mayor influencia de

mandatos de género obtuvo 60 puntos, mientras que 16 puntos fueron los

resultantes de la participante que tuvo menor puntaje. La mujer participante

con 60 puntos tenía 26 años, procedente de la Ciudad de México, no profesaba

religión, heterosexual, se consideraba feminista y estudió una carrera de artes

y humanidades; mientras tanto, la participante con 16 puntos tenía 21 años,

procedente de la Ciudad de México, heterosexual, no se consideraba feminista,

no profesaba religión y estudió una carrera relacionada con las ciencias de la

salud. En este caso, las diferencias siguen siendo la edad, el área de

profesionalización y el posicionamiento como feminista. Nuevamente, se

encuentran mayores mandatos de género en mujeres con mayor edad, con una nueva

variable relacionada con su consideración como feministas, lo que refleja un resultado

contradictorio, ya que se esperaría que, mientras mayores conocimientos e

ideologías sobre los derechos de las mujeres tuvieran las encuestadas, menores

influencia de los mandatos de género se encontrarían.

En el tercer análisis se realizó la sumatoria de las

puntuaciones de los ítems, en los cuales el mayor puntaje implica menor

influencia de los mandatos de género en la construcción de la sexualidad. La

participante que tuvo 43 puntos es la que menor influencia de los mandatos de

género tenía, siendo una mujer de 19 años, procedente del Estado de México,

bisexual, no practicaba alguna religión, no se consideraba feminista y estudió

una carrera relacionada a las ciencias de la salud. En contraste, la

participante con 17 puntos tenía 23 años, procedente de la Ciudad de México,

bisexual, practicaba la religión católica, no se identificaba como feminista y

también estudió una carrera del área de las ciencias de la salud. Las

diferencias en este análisis fueron nuevamente la edad, el lugar de procedencia

y la religión, lo que coincide con los dos análisis anteriores sobre la

presencia de mandatos de género en mujeres de mayor edad.

Con estos tres primeros resultados se encuentra al

indicador de edad, repetido en los tres análisis y la presencia de los mandatos

de género relacionados con la construcción de la sexualidad femenina,

principalmente en mujeres con mayor edad. Este indicador de edad será el que se

utilizará para llevar a cabo las correlaciones de concordancia con las

variables de las cinco áreas de la sexualidad, las cuales dividen los ítems del

instrumento.

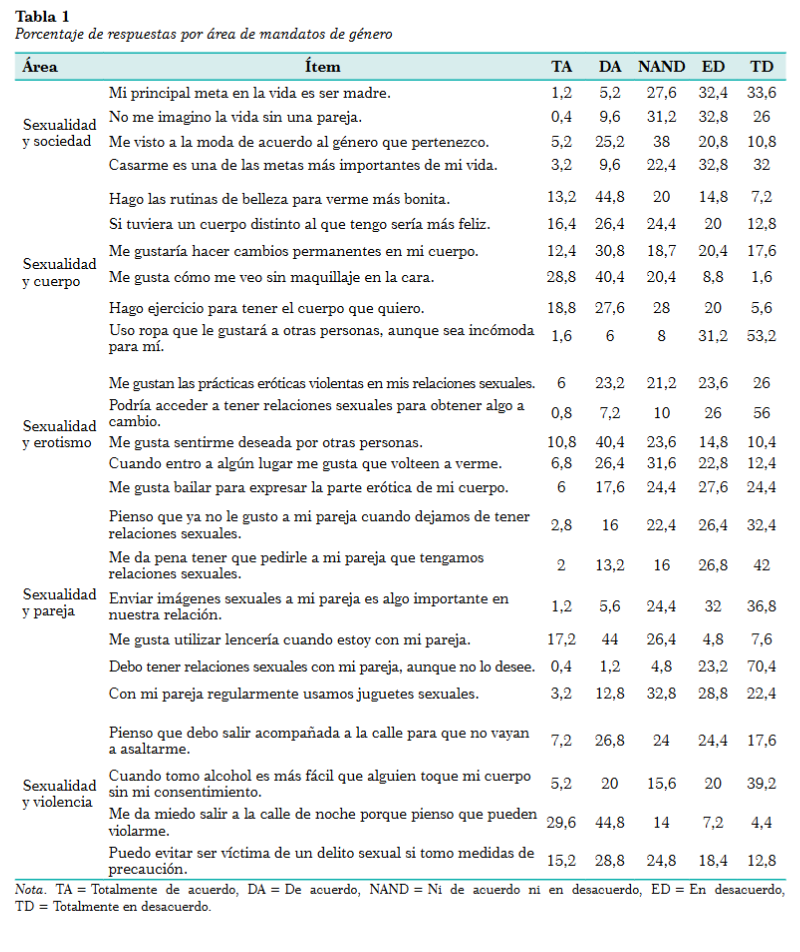

Por otro lado, en la Tabla 1 se examinan los porcentajes de respuesta de las participantes a cada uno de los ítems, de acuerdo con la escala de Likert y se realiza el análisis en función de las cinco áreas de construcción de la sexualidad (sociedad, cuerpo, erotismo, pareja y violencia).

Con relación a los resultados de esta primera tabla,

en el área de sexualidad y sociedad, las participantes mostraron no estar de

acuerdo con los mandatos de género sobre sus aspiraciones y lugar de ser en el

mundo como mujeres (entre 32,8 % y el 33,6 %). Sobre el tema del cuerpo, hubo

variedad de respuestas al observarse el gusto por su propio cuerpo (40,8 %),

pero también el interés por modificarlo o pensar que su intervención traería

cambios positivos (53,2 %). En el área de erotismo, hubo un mayor rechazo a

prácticas novedosas (40,4 %), lo que implicaría un impacto de los mandatos de

género en temas eróticos. Para el área de pareja, se presentó resistencia a

explorar temáticas sexuales nuevas (36,8 %), aunque no se visualiza la presión

por ejercer una sexualidad no deseada (32,8 %). Finalmente, los mandatos de

género siguieron presentes cuando se habló de situaciones potenciales de

violencia (44,8 %).

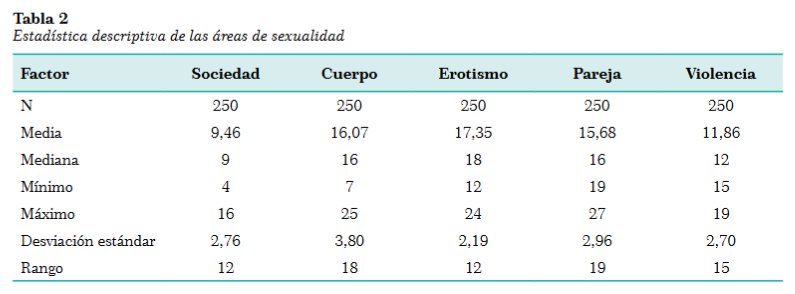

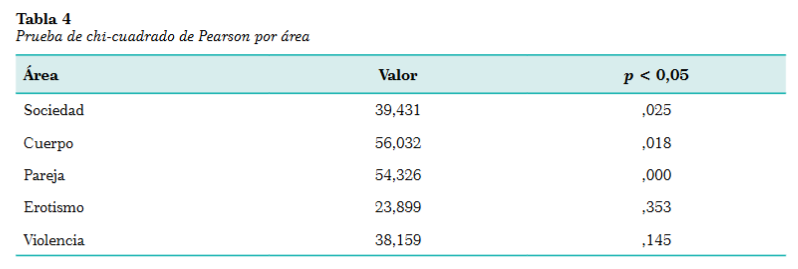

Por otro lado, en la Tabla 2 se muestra la estadística descriptiva de las cinco áreas de construcción de la sexualidad del instrumento. Se identificó una mayor variación de respuestas en el área de erotismo (entre 12 y 24), cuerpo (entre 7 y 25) y pareja (entre 19 y 27), mientras que en sociedad y violencia la tendencia a responder fue más homogénea.

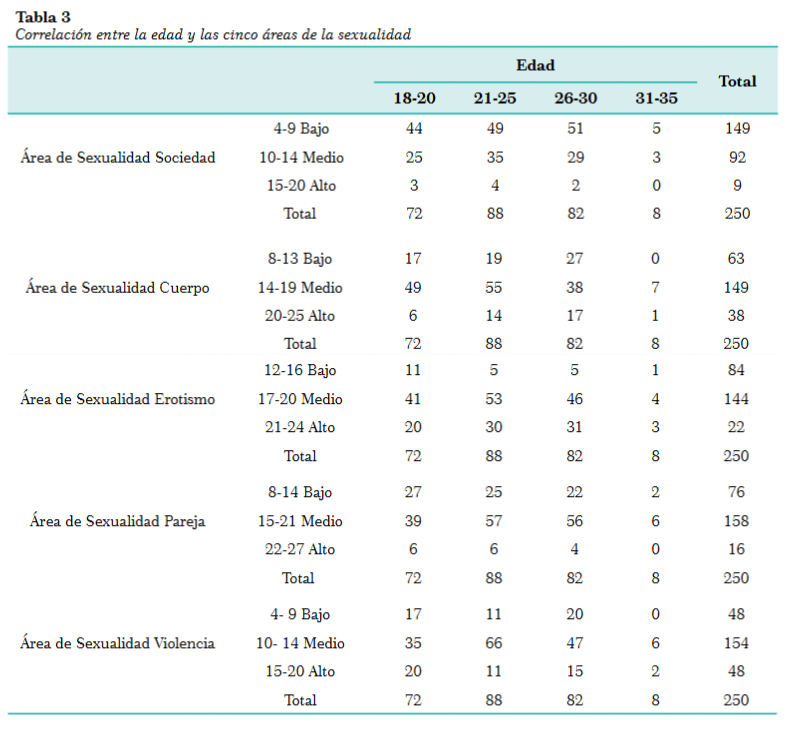

Con base en estos resultados, se realizaron tablas de contingencia entre la edad y las cinco áreas de sexualidad. En la Tabla 3 se muestra que para el área de sociedad existió una tendencia baja del 51 % en la influencia de los mandatos de género en mujeres de 26 a 30 años, mientras que en el área de cuerpo la influencia obtuvo una media del 55 % en el rango de 21 a 25 años. En el área de erotismo se ubicó una tendencia media del 31 % en el rango de 26 a 30 años. En el área de pareja se mostró una similitud con el área de cuerpo que oscila en la media con el 57 % para las edades de 21 a 25, siendo de forma semejante al área de violencia, con una tendencia a la media en un 66 % en el mismo rango de edad.

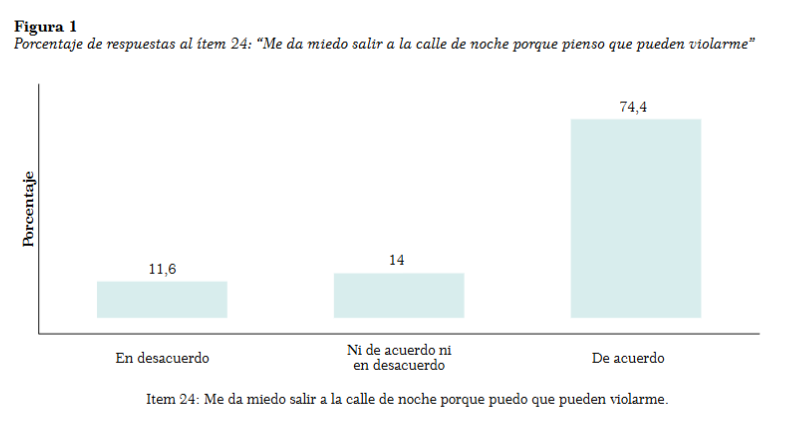

Un dato relevante se presenta en la Figura 1, que

visualiza el porcentaje de respuesta con respecto al ítem 24, el cual fue el

que tuvo mayor puntaje de todo el instrumento por parte de la muestra, y hace

referencia al 74,4 % de las mujeres, que dijeron estar de acuerdo en tener

miedo a salir a la calle de noche al pensar que pueden ser violadas. Esto

confirma el impacto del mandato de género frente al delito sexual, lo que

influye en su estado emocional y, por tanto, en su conducta sexuada, como

factor de riesgo en la existencia de esta conducta delictiva.

Por último, los resultados de la aplicación de la prueba de la prueba de independencia, chi-cuadrado de Pearson, mostraron una significancia asintótica de p < 0,05, en el área de sociedad, cuerpo y pareja, lo que refleja una asociación significativa entre variables. En el caso del área de violencia se encontró una p < 0,05 en el ítem 24 antes graficado sobre el miedo a ser violada, con ,000, lo cual refleja una consistencia en las respuestas de la muestra.

DISCUSIÓN

De forma general, en los resultados se resalta la

presencia de mayores mandatos de género que influyen en la construcción de la

sexualidad en las mujeres de mayor edad de la muestra. Macías-Valadez y

Luna-Lara (2018) mencionan que los mandatos de género se internalizan en las

personas a través de las prácticas sociales relacionadas con la sexualidad.

Estos mandatos refuerzan los roles de género estereotipados, como modelos de

normatividad que propone el patriarcado para disponer cómo debe comportarse,

sentir y actuar una persona.

Las nuevas disposiciones jurídicas en torno a la

reivindicación sobre los derechos de las mujeres hacen que estos mandatos dejen

de tener influencia en las nuevas expresiones sexuales y de género de las

mujeres más jóvenes, permitiendo el cambio frente al sometimiento y

subordinación de la construcción social de su sexualidad, lo que hace que este

estudio coincida con este marco teórico de referencia.

Así mismo, tres de las cinco áreas que integran el

instrumento (sociedad, cuerpo y violencia), convergen con las determinantes de

género establecidas para la construcción de la sexualidad femenina. De acuerdo

con este dato, las aspiraciones sociales tendientes a representar influencias

generacionales y culturales no presentan la misma atribución entre las

participantes más jóvenes que en las de mayor edad (Miller, 2021). Esto tiene

relación con lo que Pi Cholula (2021) establece respecto a que los cambios

actuales de las prácticas sexuales realizadas por mujeres jóvenes van en contra

de los mandatos de género establecidos generacionalmente.

En

este primer indicador analítico de sexualidad-sociedad, los mandatos de género

representan menos influencia en la muestra de mujeres de menor edad, lo que

supondría la existencia de un proceso de empoderamiento femenino sobre sus

derechos frente al delito sexual. El derecho penal, en su función de poder

coactivo del Estado, ha evolucionado hacia el reconocimiento de los derechos

humanos y libertades fundamentales de las mujeres, lo cual precisa una atención

particular por parte de la sociedad para permitir el cambio de prácticas

sociales entre individuos y, en particular, de las expresiones sexuales de las

mujeres (Tarancón, 2020).

Sin embargo, la incidencia de los delitos sexuales

dentro de las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP) no ha disminuido. Solo del delito de violación se

tienen 6 904 denuncias en el 2025 (enero-abril), teniendo una mayor incidencia

los estados de Chihuahua, Baja California, Nuevo león, Estado de México y

Ciudad de México; todas ellas levantadas por mujeres.

Por otro lado, el impacto de los mandatos de género en

el área del cuerpo, sobre todo para el grupo de 26-30 años, presenta una

tendencia media vinculada a reforzar la relación corporal con la influencia de

las determinantes sociales del género, sobre todo en las respuestas sobre “las

rutinas de belleza para ser más bonita”, así como “el tener un cuerpo distinto

que las haría más felices”, o bien, “el usar prendas de vestir cómodas para

sentirse seguras”.

Un dato coincidente con lo mencionado por Verdú et al.

(2021), quienes reafirman la influencia de los medios de comunicación masiva

para la representación del cuerpo femenino estético y atractivo hacia las

figuras masculinas dominantes; medios que presentan una imagen distorsionada de

la sexualidad de las mujeres, cosificando así los cuerpos sexuados femeninos y

posibilitando la vulnerabilidad para un ataque sexual (Cano, 2024).

En este sentido, Segato (2019) menciona a la violación

cruenta como aquel delito sexual cometido en el anonimato de las calles, por

personas desconocidas y a través del uso de la fuerza física. Aunque no es una

de las más frecuentes dentro de la estadística delictiva en México, sí es una

de las de mayor impacto para las mujeres en el orden de los mandatos de género

y del ejercicio de poder y violencia contra estas. El significado del delito

sexual por medio del uso del cuerpo sexuado de la mujer de forma violenta y sin

su consentimiento refuerza la ordenación jerárquica de la sociedad, “la

estructura de género reaparece como una estructura de poder en el abuso y uso

del cuerpo de los otros” (p. 301), como sujetos dominados por los mandatos de

género impuestos.

Dentro

del área de sexualidad-erotismo se encontró poca influencia de los mandatos de

género en la población etaria de 18 a 20 años, donde la posibilidad de la

expresión erótica a través del propio cuerpo es relevante. Esto es similar a lo

postulado por Miller (2021), quien menciona que las mujeres jóvenes poseen

mayor positividad sexual, agencia y comunicación de sus deseos en sus prácticas

sexuales. Nuevamente, la edad tiene un papel modulador en la relación que

poseen los mandatos de género en la construcción de la sexualidad femenina (Ruiz-Pérez,

2019).

Finalmente,

en el área de violencia, donde se exploran los pensamientos y acciones

relacionados a la posibilidad de ser víctimas de violencia sexual, la mayoría

de las mujeres participantes estuvieron de acuerdo en la posibilidad de ser asaltadas

sexualmente si salían solas a la calle, así como en que tomar alcohol en una

fiesta hace más fácil que una persona les toque el cuerpo sin su

consentimiento. Las participantes también mencionaron estar de acuerdo con

respecto a que pueden tomar medidas de precaución para evitar un delito sexual

sin que desaparezca el miedo inicial de sufrir una violación como mandato de

género. Este dato mantiene lo establecido por la literatura sobre la existencia

del miedo femenino modulado por la posibilidad de ser violada y que hay

condiciones en el entorno, en este caso el horario en el que se transita por

las calles, para sentir en mayor o menor medida dicho miedo al delito sexual

(Ferraro, 1995; Hee Min et al., 2022; Mellgren & Ivert, 2019; Nava y

García, 2021; Olvera y Martínez, 2020; Sojo-Mora, 2020).

Cualquiera que sea el delito sexual de que se trate,

lo cierto es que se causa un daño físico y psicológico en las víctimas,

afectando su bienestar general. El sentimiento de seguridad de una persona se

ve Mermado, por lo que afecta la esfera más íntima de la persona: su

sexualidad. En el caso de las mujeres, no solo presenta afectaciones en su

ámbito personal, familiar y social, sino que se pone en duda su credibilidad y

testimonio, lo que lleva a vivir una revictimización por parte de los órganos

de justicia y, en consecuencia, daños psicológicos, económicos y sociales

derivados del propio proceso judicial (Miranda y Urban, 2022).

CONCLUSIONES

La violencia sexual contra las mujeres no solamente se

presenta en los actos delictivos, sino que los mandatos de género que permean

las sociedades contribuyen al establecimiento de condiciones que provocan en

las mujeres un estado de indefensión frente a los delitos sexuales. En este

estudio se encontró que existe una influencia, en diferentes grados, de la

manera en que las mujeres jóvenes construyen actualmente su sexualidad y que

las determinantes de género sobre los estereotipos en torno a esta sexualidad

se encuentran presentes con mayor frecuencia en las mujeres de mayor edad que

en las más jóvenes; sin embargo, sigue existiendo el miedo al delito de

violación como parte de los mandatos de género de la sexualidad femenina,

confirmándose la hipótesis de la investigación.

La influencia de los mandatos de género en la

construcción de la sexualidad femenina no sólo influye en estas, sino también

en las y los actores de impartición de justicia, lo que hace necesario un

análisis de los casos legales relacionados con delitos sexuales desde una

perspectiva de género que visibilice estos mandatos de género y permita tomar

decisiones sin prejuicios, mitos e ideología estereotipadas de género.

Es necesario señalar que la investigación presentó

algunas limitaciones. El estudio fue realizado en formato virtual, lo que

restringe la generalización de los resultados. Así mismo, la heterogeneidad de

la muestra puede influir en la representatividad de los datos. Además, el uso

de cuestionarios con la escala de Likert para el tema de la sexualidad puede

llevar a sesgos de deseabilidad social. Estas limitaciones permiten utilizar

los resultados con reserva y se sugiere que en futuras investigaciones se

plantee la posibilidad de evaluar su uso en otras poblaciones y criterios

distintos a la muestra para una mayor representatividad de los resultados, así

como emplear métodos de recolección de datos adicionales a los utilizados.

Agradecimientos

Se agradece a la Secretaría de Ciencia, Humanidades y

Tecnologías (SECIHTI) por el apoyo brindado en esta investigación como parte de

la beca doctoral CVU: 1310931.

REFERENCIAS

Aguilera, R., Sánchez, A., Andino,

E., Llerena, A., y Torres, R. (2022). Percepciones sobre la sexualidad en los

estudiantes universitarios. Revista

Eugenio Espejo, 16(1), 59-70. https://doi.org/10.37135/ee.04.13.07

Bernardos, A., Martínez-Martín, I.,

y Solbes, I., (2022). Discursos flexibles en torno a las identidades sexuales y

de género en la adolescencia: “un sentimiento de cómo te vives”. Márgenes, Revista de Educación de la

Universidad de Málaga, 3(2), 78-95. http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar

Brenes, M. (2020). El sujeto sexual

en la niñez y la adolescencia: su estudio a partir de las manifestaciones

públicas relacionadas con los Programas de Afectividad y Sexualidad del

Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. Trabajo social, 22(2),

147-163. https://doi.org/10.15446/ts.v22n2.81920

Cano, J. E. (2024). La construcción

de los cuerpos y sexualidades de las mujeres en el campo jurídico. En Libro de actas – III Jornadas de Género y

Diversidad Sexual (pp. 357-364). https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/167206

Código Penal federal. Última reforma. (2024, 7 de junio). Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión. Gobierno de México. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

Consejo para Prevenir y Eliminar la

Discriminación de la Ciudad de México [COPRED]. (2022). Investigación. Discriminación y violencias en las universidades. Datos.

Leyes y buenas prácticas (Vol. 1). https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-discriminacion-y-violencias-en-las-universidades-datos-leyes-y-buenas-practicas-volumen-i.pdf

Ferraro, K. F. (1995). Fear of crime. Interpreting Victimization Risk. State University of

New York

Hee Min, Y., Byun, G., & Ha, M. (2022). Young

women’s site-specific fear of crime within urban public spaces in Seoul. Journal of Asian Architecture and Building

Engineering, 21(3), 1149-1160. https://doi.org/10.1080/13467581.2021.1941993

Hernández, D., Fernández, C., y

Baptista, M.D.P. (2018). Metodología de

la Investigación (6ª ed.).

McGraw-Hill/Interamericana Editores.

Instituto Nacional de Estadística y

Geografía [INEGI]. (2024). Encuesta

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/

Ley General de Acceso a las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia Última reforma. (2024, 16 diciembre). Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión. Gobierno de México. Diario Oficial de la

Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Macías-Valadez, G., y Luna-Lara, M.

G. (2018). Validación de una Escala de Mandatos de Género en universitarios de

México. CienciaUAT, 12(2), 67-77. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78582018000100067&lng=es&tlng=es

Mederos, L. (2021). El diario como

material educativo para la promoción de una sexualidad saludable (2015-2018). Educación Media Superior, 35(1), 1-12. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412021000100010&lng=es&nrm=iso

Mellgren, C., y Ivert, A. (2019). Is Women’s Fear of Crime Fear of Sexual Assault? A

Test of the Shadow of Sexual Assault Hypothesis in a Sample of Swedish

University Students. Violence Against

Women, 25(5), 511–527. https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/1077801218793226

Miller, L. R. (2021). Single women’s sexualities across

the life course: The role of major events, transitions, and turning points. Sexualities,

24(1–2), 226-251. https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/1363460720922754

Miranda, A., y Urban, A.L. (2022). Algunas reflexiones sobre invasiones al

cuerpo: el delito de violación en México. Cámara de Diputados. Centro de

Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Molina, M. (2020). El discurso en

torno a la sexualidad: comparación entre 2 libros de orientación para

adolescentes. Diálogos sobre educación,

11(21), 1-19. https://doi.org/10.32870/dse.v0i21.641

Nava, M., y García, G. A. (2021).

Socialización de información y miedo al crimen en universitarios: consecuencias

en la economía nocturna en el Paseo del Ángel, Culiacán, Sinaloa. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 42(166), 119-147. https://doi.org/10.24901/rehs.v42i166.873

Olvera, F. y Martínez, O. (2020).

La percepción de inseguridad: miedo a la victimización en la zona del Valle de

México. Journal

of Behavior, Health & Social Issues, 11(1),

29-38. https://doi.org/10.22201/fesi.20070780.2019.11.1.75651

Penagos, G., Miranda, S., Ramírez,

A. A. y Martínez, J.J. (2021). Construcción de mandatos de género en niñas y

niños de edad preescolar en Zinacatlán, Chiapas. Sociedad e Infancias, 5(2), 99-110. https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/77811/4564456559134

Pi Cholula, A. (2021). El poder

estructurante del género, el amor y la sexualidad: Un análisis del espacio

simbólico de "Feministlán". Revista

Interdisciplinaria de estudios de género de El Colegio de México, 7, e693. https://doi.org/10.24201/reg.v7i1.693

Ruiz-Pérez, J. I. (2019).

Percepciones sobre la policía en un grupo de países iberoamericanos: relaciones

directas y mediadoras con el miedo al crimen, la victimización y la eficacia

colectiva. Logos, Ciencia &

Tecnología, 11(3), 1-17. https://revistalogos.policia.edu.co:8443/index.php/rlct/article/view/968/pdf

Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública [SESNSP]. (2025). Datos abiertos de incidencia delictiva. Gobierno de México. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva

Segato, R. (2017). La estructura de

género y el mandato de violación. En A. De Santiago, E. Caballero y G. González

(Coords.). Mujeres intelectuales:

feminismos y liberación en América Latina y el Caribe (pp. 299-332).

Editorial Pablo Gentili.

Sojo-Mora, B. L. (2020). El

significado de la feminidad: estudio basado en relatos de vida de mujeres. Revista Espiga 19(39), 46-62. https://doi.org/10.22458/re.v19i39.2843

Supo, J. (2013). Cómo validar un instrumento. Aprende a crear y validar instrumentos

como un experto. Biblioteca Nacional del Perú. https://www.udocz.com/apuntes/53524/como-validar-un-instrumento-jose-supo-1

Suprema Corte de Justicia de la

Nación. (2020) Protocolo para juzgar con

perspectiva de género. https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf

Tarancón, P. (2020). Análisis de la

legislación con perspectiva de género: aspectos jurídicos de la relación uso o

abuso de drogas, violencia y género en delitos sexuales por sumisión y

vulnerabilidad química. Revista española

de drogodependencia. 45(1) 86-100. https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/aaa6bb3f-135a-4dce-b885-fdd1bfaef023/content

Universidad Nacional Autónoma de

México. (2021). Reglamento de

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM. Gaceta UNAM. https://www.transparencia.unam.mx/files/documentos/reglamento_transparencia.PDF

Verdú, A. D., Sinche, N.J. y

Paladines, X.A. (2021). Percepciones e impactos de la cosificación sexual de

las mujeres en estudiantes universitarias ecuatorianas. Cuestionarios de género: de la Igualdad y la diferencia, 1(16),

633-650. https://doi.org/10.18002/cg.v0i16.6964

Villasmil, M.C. (1997).

Representación social de la sexualidad femenina: una interpretación a partir de

la perspectiva de género. Sociológica, 33(12),159-182.https://sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/612

Weeks, J. (2012). Lenguajes de la sexualidad. Nueva

visión.

Contribución de los autores

ALRM: concepción y diseño del artículo, asesoría

estadística, análisis e interpretación de datos, asesoría técnica y académica

de resultados, discusión, conclusiones, redacción del artículo y aprobación de

la versión final.

CVDD: concepción y diseño del artículo, recolección de

datos análisis e interpretación de datos redacción del artículo,

actualizaciones y modificaciones del artículo.

TERS: redacción del artículo, discusión y revisión final

del artículo.

ZGC: redacción del artículo, discusión y revisión final

del artículo.

Fuentes de financiamiento

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

Las autoras declaran no tener conflictos de interés.