Sentencias y protección familiar bajo la Ley N.º 30710 en

Huánuco, Perú

Judgments and Family Protection

under Law No. 30710 in Huanuco, Peru

Daniel Gustavo Gobea Dolores 1,a

1. Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú.

a. Magister en Derecho Penal.

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-3230-2270

Correo: dgobeadolores@gmail.com

Celular: 964579181

Conflictos

de interés

Contribuir

al análisis crítico de la Ley N.º 30 710 en Perú, particularmente su

implementación en los Juzgados Unipersonales de Huánuco, así como también el

interés por generar conocimiento o propuestas para mejorar la administración de

justicia también pueden ser un incentivo profesional.

Citar como: Gobea Dolores, D. (2023). Sentencias

condenatorias en la Ley N° 30710, y protección de la mujer e integrantes del

grupo familiar, Juzgados Unipersonales de Huánuco. Revista Jurídica Peruana, Desafíos en derecho, 2(1), xx–xx.

https://doi.org/XXXXXX

RESUMEN

Objetivo. Describir la influencia de la sentencia

condenatoria según Ley N.° 30 710 en la protección de la salud e integridad del

grupo familiar en los Juzgados Unipersonales de Huánuco, 2017-2018. Método. Se empleó un enfoque mixto,

básico, deductivo, del nivel descriptivo-explicativo, bajo un diseño no

experimental. La muestra correspondió a 28 sentencias condenatorias y 4 jueces

unipersonales. La técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación

fue el análisis documental, el análisis de casos y la entrevista. Los

instrumentos empleados fueron la guía de análisis y observación documental,

guía de análisis de casos y el cuestionario, validados por expertos. Resultados. La aplicación de la Ley N.º

30 710 en la sentencia condenatoria genera desprotección en la salud e

integridad de la mujer e integrantes del grupo familiar en los Juzgados

Unipersonales de Huánuco, 2017-2018, verificando una correlación positiva alta

con un “r” = 0,920. Conclusión. La

referida ley, al impedir la imposición de una medida restrictiva de carácter

suspendida por el delito de lesiones leves en agravio de la mujer e integrantes

del grupo familiar, resulta sancionadora y no preventiva; en consecuencia, no

salvaguarda la integridad física ni la identidad de la víctima.

Palabras clave:

sentencias; pena efectiva; suspensión de pena; protección ;víctima.

ABSTRACT

Objective. To describe the influence of the conviction sentence according to Law

No. 30 710 on the protection of the health and integrity of the family group in

the Unipersonal Courts of Huánuco, 2017-2018. Method. A mixed, basic, deductive, descriptive-explanatory approach

was used, under a non-experimental design. The sample corresponded to 28

convictions and 4 unipersonal judges. The technique used for the development of

the research was documentary analysis, case analysis and interview. The

instruments used were the documentary analysis and observation guide, the case

analysis guide and the questionnaire, validated by experts. Results. The application of Law No. 30

710 in the conviction sentence generates unprotection in the health and

integrity of women and members of the family group in the Unipersonal Courts of

Huánuco, 2017-2018, verifying a high positive correlation with an “r” = 0.920. Conclusion. The referred law, by

preventing the imposition of a restrictive measure of a suspended nature for

the crime of minor injuries to the detriment of the woman and members of the

family group, is punitive and not preventive; consequently, it does not

safeguard the physical integrity or the identity of the victim.

Key words: sentences; effective penalty; suspended sentence; protection; victim.

INTRODUCCIÓN

La

violencia de género y las agresiones contra las mujeres y los integrantes del

grupo familiar constituyen un problema social pendiente en el Perú. Ante ello,

se ha emitido una serie de disposiciones legales, como señala el Congreso de la República del Perú (1993)

en la Ley N.º 26 260 vigente por más de 20 años y que ha sido derogada por la

Ley N.º 30 364 de 6 de noviembre del 2015, la cual significa un gran avance

respecto a la celeridad procesal y la protección a la víctima, promulgándose en

el 2016 su reglamento y la Guía Integral de Atención en los Centro de Emergencia

Mujer (CEM) (Tristán, 2014).

La Ley N.º 30 364 recoge las

conclusiones arribadas en la CEDAW de 1979 pero, sobre todo, lo señalado en la

Convención Belem do Pará de 1994, donde se plasma como finalidad el derecho de

las mujeres a poder vivir libre de violencia, proponiéndose además el

desarrollo de una serie de mecanismos de protección y defensa de los derechos

de las mujeres; todo ello en el marco de la lucha contra el fenómeno de

violencia contra la integridad física, sexual y psicológica de la mujer y su

reivindicación dentro de la sociedad (Organización de las Naciones Unidad, [ONU],

1994).

El concepto de la violencia

por la condición de mujer es plasmado por la Corte Suprema de Justicia del Perú

(2019), en su fundamento 20, como la agresión perpetrada por el agente ante el

incumplimiento de la imposición del estereotipo de género, que se entiende como

el comportamiento social impuesto a la mujer de subordinación; todo ello en

concordancia con la definición prevista en el numeral 3 del artículo 4 del

Reglamento de la Ley N.º 30 364.

Por su parte, el artículo 2

de la Ley N.º 30 364 establece sus principios rectores: igualdad y no

discriminación entre hombres y mujeres; el interés superior del niño; la debida

diligencia; la intervención inmediata y oportuna; la sencillez y oralidad; así

como la razonabilidad y proporcionalidad (Aybar, 2019).

Es dentro de este contexto

jurídico que se desarrolla un proceso de tutela frente a la violencia contra

las mujeres y los integrantes del grupo familiar ante el Poder Judicial, con la

finalidad de proteger a la víctima, siendo la primera vez que se crea este proceso

especial, cuando se trata de violencia familiar (Chávez Burga y Lazo Huaylinos,

2015).

Así pues, ante una denuncia

interpuesta por la víctima u otra persona a su favor, sea esta oral o escrita,

se activa el aparato jurisdiccional, mediando el principio de sencillez y

oralidad, evitándose la formalidad, toda vez que las denuncias tienen que ser

recibidas de modo inmediato y actuarse de inmediato, siendo plazos muy cortos

(Sevilla, 2015). Ante ello, el Juzgado de Familia o su equivalente evalúa el caso

para la emisión de las medidas de protección pertinentes dentro del plazo

máximo de 72 horas en aplicación de los artículos 16 y 22 de la Ley N.º 30364,

evidenciándose la aplicación del principio de atención inmediata y oportuna,

prestando atención a la víctima de modo primordial e inmediato, para evitar que

se agrave la situación y protegiéndola cuando se encuentre en situación de

riesgo, debiendo resguardar su vida y salud (Reyna Alfaro, 2019).

La Ley N.º 30 364 ha establecido una serie de enfoques para que los

operadores que administran justicia puedan entender a través de ellos y

establecer de manera correcta si en el caso denunciado se ha cometido delito.

Todo esto se evidencia a través de la creación y modificación de tipos penales

o modalidades delictivas, como es el caso de los artículos 121 B y 122 B, 122 B

del Código Penal (C. P.), produciéndose un agravamiento de las penas previstas

para estos ilícitos penales. Dicha circunstancia también se advierte respecto

al delito de feminicidio en el art. 108 B, y de agresiones sexuales, 176 A ,170

A, 171 A, 173 A, 173 A, 173 A, 174 A y 177 A, entre otros, agravándose cuando

ocurre violencia de género entre integrantes del grupo familiar.

Sin embargo, también existe

la diferenciación entre faltas y delitos, pues en el Código Penal se ha

establecido faltas cometidas dentro del contexto de violencia contra la mujer e

integrantes del grupo familiar, en los artículos 441 y 442, las faltas por

humillación reiterada que no impliquen daños psicológicos, o daño leve, así

mismo faltas en la persona.

Es en el marco punitivo de

aplicación de la Ley N.º 30 364 para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y atendiendo

al incremento preocupante de agresiones que vulnera el bien jurídico tutelado que protege la citada

norma legal, donde se produce la dación de la Ley N.º 30 710 publicada el 29 de

diciembre del 2017, modificando el último párrafo del artículo 57 del Código Penal,

que impone la aplicación de pena privativa de la libertad efectiva, cuando se

condena por el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo

familiar previsto en el artículo 122 B y por el delito de lesiones leves

previsto en el artículo 122 literal c), d) y e), numeral 3 del Código Penal

(Caro, 2018).

Esta modificatoria implica

que toda lesión que requiera desde un día de asistencia médica o cause alguna

afectación psicológica, cognitiva o conductual, en alguno de los contextos

previstos en el primer párrafo del artículo 108-B revierte gravedad al delito.

Con ello, el Estado orienta su protección a la salud e integridad física de la

mujer e integrantes del grupo familiar (Caro, 2018).

La ley antes citada es un

complemento del Decreto Legislativo N.º 1323 de fecha 06 de enero del 2017, que

modificó el contenido del artículo 122 del Código Penal, incorporando

circunstancias agravantes al delito de lesiones leves cuya sanción es no menor

de tres ni mayor de seis años de privativa de la libertad, y a la vez se añade

el artículo 122 B para sancionar actos de violencia contra las mujeres e

integrantes del grupo familiar, considerándolos delitos y no faltas,

prescribiendo una sanción no menor de uno ni mayor de tres años.

La Ley N.º 30 710 es

restrictiva en la utilización de la pena suspendida, consagrando de manera

expresa su inaplicación frente a condenas emitidas por la comisión de lesiones

leves previstas en los literales c), d) y e) del numeral 3 del artículo 122 del

Código Penal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del

artículo 108 B de la norma legal acotada. Sin embargo, dicha norma legal no

plasma la prohibición de una posible conversión de pena que evite privar de la

libertad al condenado, tanto más si se tiene en cuenta que la imposición de una

pena debe ser valorada en atención a otras circunstancias o razones al amparo

además del principio de discrecionalidad con el que cuenta un juez, y

considerando que el derecho penal viene a ser la última ratio.

Esta norma legal estando a su

naturaleza no sólo interfiere con la actividad jurisdiccional, sino que,

además, genera un problema mayor de índole criminológico al no existir un

análisis adecuado y riguroso en los proyectos de ley penal para erradicar los delitos

de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La Ley N.º 30 710, como se ha

indicado, obliga la aplicación de la pena prevista en el artículo 29 del Código

Penal, limitando la libertad ambulatoria del sujeto de manera estricta; sin

embargo, la pena privativa de la libertad tiene carácter temporal, puesto que

cuenta con una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco

años, mientras que la pena de cadena perpetua es ilimitada. En el primer caso

el condenado cumple la pena impuesta y recupera su libertad al haberse cumplido

la función resocializadora de la pena, mientras que en el segundo caso el

condenado no recupera su libertad; por tanto, la función de la pena no se

cumple, demostrándose que nuestro sistema penal acepta la existencia de

personas que no son aptas para la resocialización, constatándose así la

ineficacia del artículo IX del Título Preliminar del Código Penal

(Villavicencio Terreos, 2017).

La ejecución de la pena

privativa de la libertad compete al Instituto Nacional Penitenciario,

debiendo ubicar al interno en el

respectivo establecimiento, donde debe recibir el tratamiento penitenciario a

efectos de modificar o reorientar su conducta criminal, lo cual viene a ser un

sistema progresivo a base de métodos interdisciplinarios en orden a la

reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad,

conforme lo prevé el artículo 60 del Código de Ejecución Penal, pudiendo estos

métodos ser de índole personal o grupal, como lo estipula el artículo 61 de la

norma acotada.

Es preciso indicar que el

Código Penal establece otras maneras de imponer pena privativa de libertad de

corta duración en atención al principio de humanidad punitiva. Tenemos así la

suspensión de la ejecución de la pena prevista en el artículo 57 del Código

Penal, cuya aplicación se encuentra sujeta a los siguientes requisitos: a) que

el agente no tenga la condición de reincidente o habitual; b) la pena privativa

de la libertad que se impuso no debe ser mayor de cuatro años; y c) la medida

debe asegurarnos que el sujeto no volverá a cometer nuevo delito, ello en

concordancia con las reglas de conducta previstas en el artículo 58 del Código

Penal, con un tiempo de duración no mayor de tres años, y su justificación debe

estar debidamente motivada en la condena, siendo su imposición de oficio o a

petición de parte.

Por otra parte, se encuentran

también las penas limitativas de derechos como otra forma de imponer una pena

privativa de libertad de corta duración, consistiendo la sanción en la

realización de servicios a la comunidad en horas fuera de servicio y sin

remuneración en centros o unidades de acogida y en atención a las aptitudes,

conocimientos y preferencias del sentenciado, desempeñando tareas específicas

en diversas instituciones nacionales o privadas (Jescheck, 1980), estableciendo

el artículo 34 su forma y modo de aplicación de esta pena limitativa de

derechos, encontrándose el Instituto Nacional Penintenciario (INPE) a cargo de

dar cumplimiento y vigilancia de la pena a través de la Dirección de

Tratamiento en el Medio Libre, donde el equipo multidisciplinario, luego de

evaluar al condenado, le asigna una unidad receptora acorde a su edad, salud,

sexo, ocupación, oficio, etc., donde realizará el trabajo debidamente supervisado

por el INPE y, una vez cumplida la pena, se notifica al juez para la

cancelación de los registros generados; en caso de incumplimiento sin causa

justificada por el sentenciado

corresponde al INPE notificar al juez para los fines pertinentes.

Prado Saldarriaga (2023)

afirma que, como alternativas al encarcelamiento por períodos más cortos o

intermedios, estas penas pueden utilizarse como herramientas de

despenalización. Aunado a ello, las penas de trabajos comunitarios no sólo

evitan la estigmatización del condenado, sino que afianzan su proceso de

reinserción social.

Si bien es cierto que la

justificación teleológica de la Ley N.º 30 710 tiene un contexto político

criminal, sin embargo, se ha podido observar que en Huánuco, durante el periodo

2017-2018, dicha norma legal es totalmente represiva, y si bien no existe

prohibición respecto a la posibilidad de conversión de una pena privativa de

libertad por una de prestación de servicios comunitarios, conforme a lo

previsto en el artículo 52 del Código Penal, dicha circunstancia revierte un

porcentaje mínimo no representativo, a pesar de que este tipo de condena

resulta más efectiva y resocializadora para el condenado en concordancia con lo

citado en el artículo IX de Título Preliminar del Código Penal.

Por

ello se planteó como objetivo describir la influencia de la sentencia

condenatoria según Ley N.º 30 710 en la protección de la salud e integridad del

grupo familiar en los Juzgados Unipersonales de Huánuco, Perú, 2017- 2018. Es

importante porque esto nos va a permitir ofrecer una solución al problema que

presenta la aplicación de la norma legal antes referida respecto a que su

efecto no sea únicamente represivo, sino que se oriente a la prevención

especial, buscando la resocialización del sentenciado y fijando reglas de

conducta destinadas a proteger de manera efectiva la salud e integridad de la

mujeres e integrantes del grupo familiar.

MÉTODOS

Tipo

y área de estudio

La investigación fue de enfoque mixto, puesto

que se midieron los indicadores de cada variable a través de la estadística

descriptiva, lo que permitió contrastar la hipótesis general y las específicas,

utilizando además el método deductivo, partiendo de lo general a lo específico

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio, 2014) e interpretar los

significados, experiencias y percepciones detrás de los datos numéricos.

También fue de tipo básica, ya que estuvo enfocada en generar conocimiento

científico o epistemológico con el fin de resolver un problema presente en la

sociedad dentro del campo del derecho (Carrasco, 2009), contando con un nivel

descriptivo-explicativo, al haberse analizado el problema en todo su contexto y

logrando así comprobar las hipótesis planteadas, por tanto, se brinda una

solución al problema en la conclusión debidamente explicado (Cazau, 2006). El

ámbito de la presente investigación fue el de los Juzgados Unipersonales de

Huánuco (Perú) y el estudio fue desarrollado durante los años 2017 y 2018.

Población

y muestra

La población estuvo conformada por 283 sentencias

condenatorias impuestas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 30

710, desde diciembre de 2017 a diciembre del 2018, y cuando se contaba con 4

jueces penales unipersonales que se encargaban de dictar sentencias en estos

casos. La muestra fue obtenida de modo no probabilístico intencional, que

correspondió a 28 sentencias condenatorias y 4 jueces unipersonales.

Variable

e instrumento de recolección de datos

Las variables utilizadas en la investigación

fueron: como variable independiente las sentencias

condenatorias según la Ley N.º 30 710, y como variable dependiente la

protección de la salud e integridad física de la mujer e integrantes del grupo

familiar).

Los instrumentos utilizados fueron la guía de

análisis y observación documental, guía de análisis de casos y el cuestionario.

Sobre la validación se hizo uso de la opinión de expertos, esta entendida como

las opiniones de los profesionales especialistas en el área de investigación

(Romero, 2018).

Técnicas

y procedimientos de recolección de datos

La técnica que se utilizó para el desarrollo de

la investigación fue el análisis documental, el análisis de casos y la

entrevista. La entrevista consistió con 9 preguntas abiertas.

Análisis

de datos

Se utilizó la estadística descriptiva para

analizar el conjunto de datos. Los resultados se presentaron en tablas,

considerando cada variable de investigación, utilizando esta técnica para

ordenar y clasificar la información obtenida.

Aspectos

éticos

El estudio se basó en el Código de Ética de la Universidad de Huánuco.

Así mismo, se garantizó la confidencialidad de los documentos utilizados.

RESULTADOS

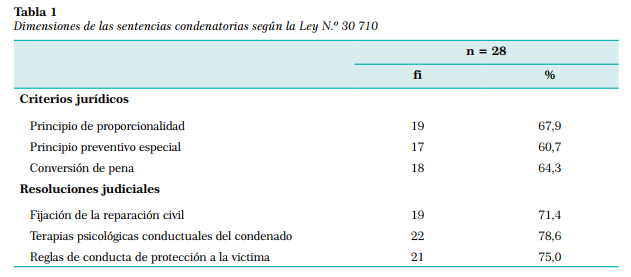

Se pudo establecer que, al dictar

una sentencia condenatoria conforme a la ley N.º 30 710, el juez aplicó el

principio de legalidad, sin embargo, no se consideró el principio de

proporcionalidad en razón al daño jurídico en un 67,9 % de casos, puesto que a

pesar de tratarse de un delito de lesiones leves con una pena de corta duración

no se procedió a la conversión a una pena menos gravosa. Del mismo modo, en un

60,7 % de casos se estableció como resultado que la naturaleza de la sentencia

condenatoria era represiva, no cumpliendo con el fin preventivo especial de la

pena.

Por otro lado, se

estableció que pese a no existir la prohibición de conversión de penas en la

Ley N.º 30170, los jueces en un 64,3 % de casos no procedieron a su aplicación,

a pesar de tratarse de un delito de lesiones leves con una pena máxima de 3

años, pudiendo fijarse como pena la prestación de servicios a la comunidad u

otra menos gravosa.

El 71,4 % de los

resultados nos muestra que los montos de reparación civil fijados en las

sentencias condenatorias resultan adecuados con el daño causado, al producirse

un resarcimiento en la víctima. Respecto de las terapias psicológicas

conductuales de los sentenciados, se estableció que el 78 % de los jueces, al

emitir la sentencia condenatoria, no consignan dichas terapias a los agresores,

produciéndose una desprotección de la vida y salud de la mujer e integrantes

del grupo familiar.

Así mismo, se observó que, al realizarse la conversión de penas efectivas en prestación de servicios a la comunidad, en un 75 % de las sentencias condenatorias no se fijó reglas de conducta destinadas a proteger la vida o salud de las víctimas (ver Tabla 1).

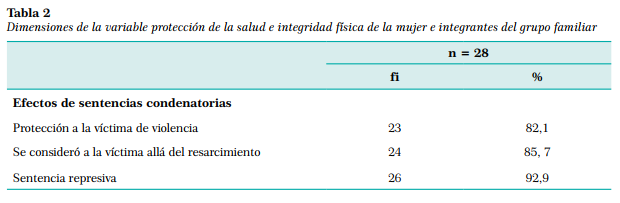

Analizados los

efectos de las sentencias condenatorias, se tuvo como resultado que solo el

17,9 %, además de la pena impuesta y reparación civil, han considerado una

indemnización por daños y perjuicios a la víctima. Por otro lado, el 92,9 % de

las sentencias condenatorias tienen fin represivo y no de prevención especial o

general, al no establecerse reglas de conducta destinadas a la resocialización

del agresor.

Por último, se

determinó que solo un 14,3 % de las sentencias condenatorias han tenido en

cuenta a la víctima, más allá del resarcimiento económico. No se observó

disposiciones para asistencia a terapias psicológicas de ayuda o reglas de

conducta fijas al agresor que permitan establecer una tutela eficaz a la

víctima.

Los resultados permitieron descubrir que la Ley N.º 30 170, que impide la imposición de una pena suspendida por el delito de lesiones leves en agravio de la mujer e integrantes del grupo familiar, es sancionadora más no preventiva, al no proteger la salud e integridad de la víctima, conclusión a la cual se arribó a partir de la comprobación de la hipótesis general (ver Tabla 2).

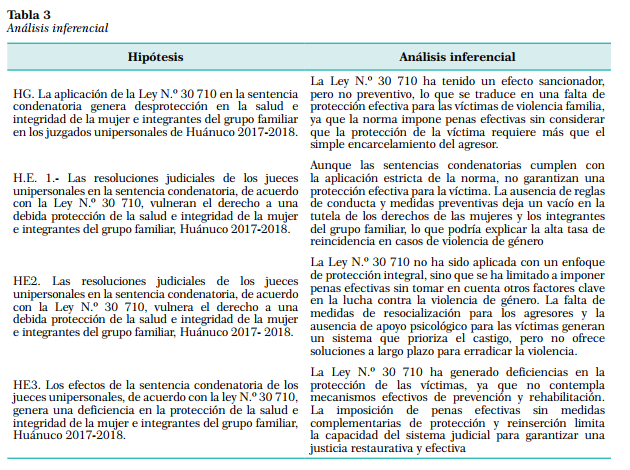

La comisión del

delito previsto en el

artículo 122 B del Código Penal, lesiones leves contra la mujer o miembros del

grupo familiar, prevé una pena que no supera los 3 años. Sin embargo, conforme

a la Ley N.º 30 170, implica imponer pena efectiva en aplicación del principio

de legalidad, sin tener en consideración el principio de proporcionalidad de

acuerdo con el daño causado al bien jurídico, puesto que no se ha logrado

realizar la conversión de penas de la pena pese a no estar limitada en la

citada norme legal, evidenciándose un cumplimiento literal de dicha norma por

parte de la muestra sin realizar un adecuado razonamiento de cada caso

planteado, lo que además permite evidenciar que no existe una aplicación

preventiva especial de la pena, conclusión a la cual se arribó a partir de la

comprobación de la primera hipótesis específica.

Así mismo, se determinó que

las sentencias condenatorias contienen el monto de la reparación civil acorde

al daño causado, produciéndose un resarcimiento en la víctima, sin embargo, no

fijó en las mismas que los agresores asistan a terapias psicológicas

conductuales como tampoco al realizarse la conversión de penas se dispuso

reglas de conducta destinadas a la protección de las víctimas, conclusiones que

se establecieron al comprobarse la segunda hipótesis específica.

Por último, en estas sentencias condenatorias analizadas en sus efectos, si bien se han fijado montos indemnizatorios a las víctimas, sin embargo, dicha circunstancia no las protege de nuevos actos agresión, tanto más si se tiene en cuenta que dichas sentencias revierten contenido represivo y no resocializador o de respeto al bien jurídico tutelado, ya que más allá del resarcimiento económico no se evidencia una preocupación por brindar una tutela adecuada a la mujer e integrantes del grupo familiar objeto de actos de violencia o agresión, conclusión arribada al haberse comprobado la tercera hipótesis específica (ver Tabla 3).

DISCUSIÓN

El presente estudio ha

analizado los efectos de la Ley N.º 30 710 en la protección de la salud e

integridad de las mujeres y los integrantes del grupo familiar en los Juzgados

Unipersonales de Huánuco durante el período 2017-2018. A partir del análisis de

28 sentencias condenatorias y entrevistas a jueces, se ha evidenciado que la

aplicación de la normativa ha tenido un enfoque predominantemente sancionador,

sin incorporar medidas complementarias que garanticen la tutela efectiva de la

víctima ni la rehabilitación del agresor.

El análisis inferencial

realizado ha permitido establecer que el 92,9 % de las sentencias revisadas

tienen un carácter represivo, sin considerar la prevención especial o general.

Así mismo, el 82,1 % de las resoluciones no establecieron medidas concretas de

protección para las víctimas, limitándose a la imposición de la pena privativa

de libertad. Este hallazgo sugiere que la normativa prioriza la retribución punitiva

sobre la implementación de estrategias de resocialización y prevención de la

reincidencia, lo que podría comprometer su efectividad a largo plazo.

Prado Saldarriaga (2013)

argumenta que las penas alternativas, como los servicios comunitarios y los

programas de rehabilitación, pueden ser más efectivas que la prisión en ciertos

contextos, pues permiten que el agresor asuma su responsabilidad sin ser

excluido del sistema social y económico. En este sentido, los hallazgos del

presente estudio revelan que el 75 % de las sentencias no incluyeron reglas de

conducta destinadas a la protección de la víctima, lo que refuerza la necesidad

de implementar medidas adicionales que garanticen su seguridad.

Por su parte, Caro (2018)

señala que la falta de proporcionalidad en la aplicación de la Ley N.º 30710

podría vulnerar el principio de legalidad y equidad en la administración de

justicia. En este sentido, el presente estudio evidenció que el 67,9 % de las

sentencias no consideraron el principio de proporcionalidad, lo que indica que

la imposición de la pena efectiva no siempre responde a un análisis adecuado de

la gravedad del delito y las circunstancias del caso.

Asimismo, Chávez Burga y Lazo

Huaylinos (2015) defienden la necesidad de establecer penas severas en delitos

de violencia familiar para evitar la impunidad. Según estos autores, permitir

la conversión de la pena o la suspensión de la condena podría debilitar el

impacto de la legislación, al fomentar la percepción de que estos delitos

pueden resolverse sin consecuencias significativas.

No obstante, los resultados

del presente estudio indican que la imposición de penas efectivas no ha

garantizado una protección real de la víctima, ya que el 85,7 % de los casos no

consideró a la víctima más allá de la reparación económica. Esto sugiere que,

si bien la sanción penal es fundamental, su efectividad podría verse limitada

sin un enfoque complementario de prevención y rehabilitación.

El artículo IX del Título

Preliminar del Código Penal al amparo de la Constitución Política del Perú,

precisa que la pena aplicada dentro del marco de impartición de justicia en el

país no es retributiva, sino que busca una finalidad preventiva, de carácter

especial, dirigida a lograr la reinserción del condenado a la sociedad, es

decir, se impone un castigo al condenado para que durante el cumplimiento de la

pena aprenda a revalorar y respetar el bien jurídico tutelado y no vuelva a

cometer otro ilícito penal.

Así pues, la norma sustantiva nos brinda un

abanico de medidas que va desde la pena privativa de la libertad hasta la pena

de multa, medidas que deben ser impuestas acorde con la proporcionalidad

analizada desde la culpabilidad del autor en concordancia con la vulneración al

bien jurídico. El juez, incluso, dentro de la pena efectiva, cuando se trata de

delitos con una sanción no menor de 4 años, puede suspender de manera temporal

la ejecución de la sentencia, lo que se denomina la condicionalidad, sumándose

a dicha circunstancia la imposición de regla de conducta de cumplimiento obligatorio.

Esta suspensión de la efectividad en la ejecución de la pena no implica un tipo

de pena, sino es la sentencia válida suspendida en su ejecución sujeta a reglas

de comportamiento por un periodo de prueba, a cuyo vencimiento se tiene como no

pronunciada la sentencia; en caso contrario debe procederse conforme a lo

dispuesto en el artículo 59 del Código Penal.

La Ley N.º 30 710 del 29 de

diciembre del 2017 modifica el artículo 57 del código sustantivo, disponiendo

que, en caso de lesiones leves contra las mujeres e integrantes del grupo

familiar, previsto en el artículo 122 B del Código Penal, cuya pena máxima es

de 3 años, se imponga una pena efectiva, recluyendo al condenado al

establecimiento penal, a pesar que este se encuentra hacinado por la superpoblación

penitenciaria, La deficiente calidad y el escaso seguimiento de los programas

de reinserción social impiden que estos resulten eficaces para lograr el fin de

prevención especial, ya que no todos tienen acceso a los programas

psicológicos, sociales, educación o trabajo; todo esto sumado a las condiciones infrahumanas en las

cuales se cumple la pena, las cuales vulneran la calidad de vida y la dignidad

humana.

Es cierto que existen casos

donde el juez penal aplica el artículo 52 de la norma penal, en concordancia

con el Decreto Legislativo N.º 1300, e impone pena de servicios comunitarios;

sin embargo, esta conversión basada en un acuerdo entre el fiscal y el imputado

para la conclusión anticipada no resulta aprobada por el juez, precisando que

se encuentra ante un tema netamente jurisdiccional. Por ende, este puede

imponer una pena de corta duración, pero efectiva o convertirla en otra, razón

por la cual este aspecto no es materia de esta investigación, pues ha abarcado

el impedimento de imponer pena condicional o suspendida en su ejecución.

Se verificó de los casos

analizados y de la entrevista a la muestra. De igual manera, a partir de los

casos analizados y de la entrevista a la muestra se pudo verificar que la Ley N.º 30 710 es netamente represiva

y, si bien el juez tiene la posibilidad de convertir la pena en una de

prestación de servicios a la comunidad, de acuerdo con el artículo 52 del Código Penal, y conforme a

los casos observados, esto ocurre únicamente en el 37,5 % de los casos, lo cual

representa un porcentaje no significativo., a pesar que este tipo de condena es

más efectiva para la resocialización y reeducación del condenado.

Así mismo, se constata que la

sentencia condenatoria, respecto a la víctima, se preocupa más en establecer el

resarcimiento económico, por el daño moral o material, tal y como ocurre en el

71,4 % de casos, más no es plasmar prácticas de protección y prevención, puesto

que los sentenciados durante la ejecución de la pena solo en un 21,4 % de casos cumplió la disposición judicial de

sometimiento a terapias psicológicas conductuales, y en el caso de conversión

de pena a servicios comunitarios solo el 25 % de estos impuso reglas de

conducta orientadas a proteger a la víctima.

Contexto

Ana

es una mujer de 35 años que vive con su pareja, Carlos, y su hija de 8 años.

Ana ha sufrido violencia psicológica y física por parte de Carlos durante

varios años, y recientemente la situación ha empeorado, afectando a su salud

emocional y física, así como a la seguridad de su hija. Ana decide buscar ayuda

y denuncia los hechos en una comisaría. Posterior a ello realizan una

evaluación de riesgo, y en caso de que existiera riesgo en aplicación de la ley

se le otorgaría medidas de protección y apoyo por parte del Estado; pero en la

realidad no se realiza el seguimiento de apoyo para las víctimas y en el caso

de los agresores su pena termina siendo mínima, dejando en estado de alerta a

la víctima.

De acuerdo con los resultados

analizados y su correspondiente discusión, se plantea como solución al problema

que la Ley N.º 30 710 no sólo sea represiva, ya que la pena impuesta a los

condenados por el delito previsto en el artículo 122 B del Código Penal, sea

efectiva, suspendida o incluso convertida, debe orientarse al fin de la

prevención especial, buscando la resocialización o reeducación del condenado.;

pero que además implique la imposición de reglas de conducta destinadas a la

protección de la salud e integridad de la mujer o integrantes del grupo familiar.

En análisis comparado con

otras legislaciones, como en el caso de España, que tiene la Ley Integral

contra la Violencia de Género (2004), la cual tiene por objeto actuar contra la

violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad

y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre

estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o

hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin

convivencia.

En el caso de México su

legislación al respecto, denominada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia (2007), tiene como objetivo principal establecer un marco

normativo que garantice la coordinación entre diferentes niveles de gobierno en

México para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,

adolescentes y niñas.

En Argentina el Congreso de

la Nación Argentina (2009) establece la Ley N.º 26 485 de Protección Integral

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual

tiene como objetivo principal prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones

interpersonales. Estos tres países abordan diferentes formas de violencia hacia

las mujeres, como la violencia física, psicológica, económica, sexual y

patrimonial; así mismo, reconocen que la violencia de género va más allá de la

violencia física y que puede presentarse en diversas formas que afectan

distintos aspectos de la vida de las mujeres. Lo común que presenta estos tres

países es que su sistema judicial no solo castigue al agresor, sino que proteja

a la víctima de manera integral, brindándole asistencia legal, psicológica y

social, y estableciendo un enfoque preventivo en toda la población.

Estas legislaciones son muy

diferentes a la que tiene Nicaragua, en donde que pese a tener la Ley N.º 779,

Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, dicha ley representa un

marco legal importante para abordar la violencia contra las mujeres; sin

embargo, su efectividad se ve comprometida por reformas que limitan su alcance

y por un entorno político que dificulta el acceso a la justicia y la protección

para las víctimas. La lucha por los derechos de las mujeres continúa siendo un

desafío crucial en el Perú.

CONCLUSIONES

La Ley N.º 30 710, aplicada en la

sentencia condenatoria a pena efectiva por el delito de lesiones leves,

artículo 122 B del Código Penal (C. P.), influye en la desprotección de la

salud e integridad de la mujer

e integrantes del grupo familiar, en los juzgados unipersonales

de Huánuco 2017-2018.

Los criterios jurídicos adoptados por los jueces

unipersonales en la sentencia condenatoria, de acuerdo a la Ley. N.º 30 710, no

garantizan la protección de la salud e integridad de la mujer e integrantes del grupo familiar Huánuco, 2017- 2018, porque son desproporcionados respecto

al daño al bien jurídico y carecen del fin preventivo especial, siendo muy

pocos los casos en los que la pena efectiva se convierte en prestación de

servicios a la comunidad.

Las resoluciones

judiciales de los jueces unipersonales en la sentencia condenatoria, de acuerdo

a la Ley. N.º 30 710, vulneran la debida protección de la salud e integridad

física de la mujer e integrantes del grupo familiar, Huánuco 2017-2018, porque además del castigo al autor,

respecto a la víctima en la mayoría de casos sólo ha fijado el monto de la

reparación civil, en muy pocos ha dispuesto que el condenado realice terapias

psicológicas conductuales y en los casos de penas convertidas en prestación de

servicios a la comunidad, en muy pocos han fijado reglas de conducta para

proteger a la víctima.

Los

efectos de la sentencia condenatoria de los jueces unipersonales de acuerdo a

la Ley N.º 30 710, genera deficiencias en la protección de la salud e

integridad física de la mujer e integrantes del grupo familiar, Huánuco

2017-2018, en razón de que las sentencias no se preocupan por la protección a

la víctima, ya que sólo es represiva y en mayor medida, no se tiene en cuenta a

la víctima, más allá del resarcimiento.

La Ley N.º 30 710 ha tenido

un impacto negativo en la protección de las mujeres y su grupo familiar. La

falta de proporcionalidad en las sentencias, la ausencia de medidas preventivas

y la inexistencia de programas de resocialización han generado un sistema

judicial que castiga, pero no protege ni rehabilita.

Recomendaciones

Se recomienda al Congreso de la República la

modificación de la Ley N.º 30 710, a fin de que la imposición de la pena

privativa de libertad en los casos del artículo 122 B del Código Penal no sea de

aplicación automática, sino que quede sujeta a un juicio de proporcionalidad,

garantizando así la observancia del principio de razonabilidad y adecuación de

la pena.

Así mismo, se sugiere la incorporación de

medidas complementarias que trasciendan la sanción penal, tales como reglas de

conducta obligatorias para el condenado y tratamiento psicológico para la

víctima, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos

fundamentales, la prevención de la reincidencia y la resocialización del agresor,

en consonancia con el mandato constitucional de justicia restaurativa y tutela

efectiva de las víctimas.

REFERENCIAS

Aybar,

T. (2019). Violencia intrafamiliar.

Grijley

Caro,

C. (2018). Alcances de la Ley N.º 30 710,

respecto a la pena privativa de la libertad efectiva. Pontificia

Universidad Católica del Perú.

Carrasco,

M. (2009). Investigación Científica de

las Ciencias Sociales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cazau,

P. (2006). Investigación de las Ciencias

Sociales. El Psicoasesor.

Chávez

Burga, D., y Lazo Huaylinos, H. (27 de setiembre

de 2015). Violencia familiar. http://monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml

Corte

Suprema de Justicia de la República. (2019,10 de septiembre). Acuerdo Plenario

N.º 09-2019/CIJ-116: Violencia contra las mujeres del grupo familiar. Principio

de oportunidad, acuerdo reparatorio y problemática de su punición. Corte

Suprema de Justicia del Perú (XI Pleno Supremo Penal).

Hernández

Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Batista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación científica.

McGraw Hill.

Jescheck,

H. (1980). Rasgos fundamentales del

movimiento internacional de reforma del derecho penal. Civitas.

Ley N.º 26

485: Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones

interpersonales. (2009). Congreso de la Nación Argentina https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_26485_violencia_familiar.pdf

Ley

N.º 26 260. Ley de protección frente a la violencia familiar. (1993, 8 de

diciembre). Congreso de la República del Perú. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26260.pdf

Ley Orgánica

de medidas de protección integral contra la violencia de género. (2004, 28 de

diciembre). Boletín Oficial del Estado de España. https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1

Ley General

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2007, 1 de febrero).

Diario Oficial de la Federación de México, https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf

Ministerio

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (s.f.). Guía de atención de los CEM. https://repositorio.aurora.gob.pe/handle/20.500.12702/101

Organización

de las Naciones Unidas. (1994). Convención Belem do Pará. Nueva York. ONU. https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Prado

Saldariaga, V. (2013). Derecho Penal.

Parte Genera. Grijley.

Reyna

Alfaro, L. (2019). Delitos contra la

familia y violencia doméstica (2a ed.). Jurista Editores.

Romero,

H. (2018). Metodología de la

investigación jurídica. Grijley.

Sevilla,

A. (2015, 27 de septiembre). La historia

de Sevilla. http://www.monografias.com/trabajos/ahije/ahije.shtml?wcodigo=50011

Tristán,

M. M. (2014). Manual sobre violencia

familiar y sexual. Centro Manuela Ramos.

Villavicencio

Terreros, F. A. (2017). Derecho penal

básico. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.