Las Reglas

de Brasilia: acceso a la justicia para las personas en situación de

vulnerabilidad

The Brasilia Rules: Access to Justice for Vulnerable

People

Ivan Andy Ullauri Ocampo1,a

1. Ministerio Público - Fiscalía

de la Nación, Lima, Perú.

- Licenciado en Derecho.

ORCID: https://orcid.org/0000-003-6365-6590

Contribución de los autores

IAUO: conceptualización,

curación de datos, análisis formal, investigación, redacción, revisión y

edición.

Fuentes de

financiamiento

La

presente investigación fue autofinanciada.

Conflictos de

interés

El autor declara no

tener conflictos de interés.

Citar como: Ulluari Ocampo, I. A. (2025).

Las Reglas de Brasilia: acceso a la justicia para las personas en

situación de vulnerabilidad. Revista Jurídica

Peruana, Desafíos en derecho, 2(1), 65-77. doi: https.//doi.org/10.37711/RJPDD.2025.2.1.8

RESUMEN

La implementación

de las Reglas de Brasilia es fundamental para asegurar el acceso a la justicia de

las personas en situación de vulnerabilidad en América Latina. Este estudio fue de enfoque

cualitativo, de tipo descriptivo-analítico, basado en el análisis documental y jurisprudencial de investigaciones académicas publicadas en revistas científicas

indexadas, las cuales fueron procesadas mediante el programa para el análisis

de datos cualitativos Atlas.ti. Para la interpretación de los resultados se utilizaron

categorías de análisis, como barreras estructurales, inclusión judicial,

voluntad institucional, formación judicial, impacto percibido y normativa. Aunque

se han incorporado formalmente las Reglas en los marcos normativos nacionales,

persisten desigualdades estructurales, resistencia institucional y brechas

tecnológicas, especialmente en zonas rurales. Así, mismo, respecto a los países

analizados, estos también presentan importantes desafíos, como la desigualdad territorial en la aplicación, la falta de recursos y la

ausencia de políticas públicas sostenidas. Se ha evidenciado una inflación

normativa con déficit práctico y una débil sostenibilidad de las medidas

adoptadas. El acceso efectivo a la justicia aún depende de la voluntad

política, la asignación presupuestal y la formación continua. Las Reglas de

Brasilia representan un avance, pero su impacto real requiere una

implementación articulada, con participación ciudadana y evaluación externa

constante.

Palabras clave: derechos humanos; Reglas de Brasilia;

inclusividad; justicia; vulnerabilidad.

ABSTRACT

The implementation of the Brasilia Rules

is essential to ensure access to justice for vulnerable people in Latin

America. This study was qualitative in nature, descriptive-analytical in type,

based on documentary and jurisprudential analysis of academic research

published in indexed scientific journals, which were processed using the

Atlas.ti qualitative data analysis program. To interpret the results,

categories of analysis were used, such as structural barriers, judicial

inclusion, institutional will, judicial training, perceived impact, and

regulations. Although the Rules have been formally incorporated into national

regulatory frameworks, structural inequalities, institutional resistance, and

technological gaps persist, especially in rural areas. Similarly, the countries

analyzed also face significant challenges, such as territorial inequality in

implementation, lack of resources, and the absence of sustained public policies.

There has been evidence of regulatory inflation with practical deficits and

weak sustainability of the measures adopted. Effective access to justice still

depends on political will, budget allocation, and ongoing training. The

Brasilia Rules represent progress, but their real impact requires coordinated

implementation, with citizen participation and constant external evaluation.

Keywords: human rights; Brasilia Rules; inclusiveness; justice; vulnerability.

INTRODUCCIÓN

El

acceso a la justicia es un principio rector del Estado de derecho y una

condición para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. No obstante,

millones de personas en América Latina enfrentan obstáculos sistemáticos para

hacer valer sus derechos ante los sistemas judiciales, especialmente aquellas

en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, personas con discapacidad,

pueblos indígenas, personas privadas de libertad y personas migrantes, entre

otros. En este contexto, las Reglas de Brasilia surgieron como una respuesta del

poder judicial iberoamericano a la necesidad de establecer estándares comunes

que orienten el tratamiento de estas poblaciones en el marco de los procesos

judiciales. A más de una década de su adopción, resulta pertinente evaluar su

implementación y desafíos persistentes en la región.

Este instrumento normativo es clave porque reconoce

que los sistemas judiciales constituyen el último recurso de los ciudadanos

para la defensa de sus derechos, siendo especialmente relevantes para quienes

enfrentan barreras múltiples. Como sostiene la Cumbre

Judicial Iberoamericana (2014), las Reglas de Brasilia no ofrecen una

definición cerrada de vulnerabilidad, sino que identifican factores que pueden

constituirla, sin excluir otros que puedan surgir según las particularidades de

cada país.

En América Latina, los

sistemas judiciales aún presentan limitaciones para garantizar un acceso

efectivo y en condiciones de igualdad a las personas vulnerables. Factores como

la discapacidad, la discriminación de género, la pobreza, la violencia

estructural y las barreras culturales o lingüísticas siguen dificultando el

ejercicio pleno de los derechos (Conferencias

Magistrales, 2024). En la misma línea, Hurtado

(2024) subraya que estas reglas buscan asegurar que ninguna persona sea

privada de protección judicial por motivos de vulnerabilidad. A ello se suma el

precedente del caso Airey vs. Irlanda

(1979), citado por Pezo et al. (2024), en el

que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó la existencia de barreras

legales y económicas que impedían a personas de escasos recursos ejercer

plenamente su derecho a la justicia.

A nivel regional, se han desarrollado distintas

experiencias. En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea

jurisprudencial robusta en la materia, utilizando las Reglas de Brasilia como

parámetro hermenéutico en casos emblemáticos relacionados con desplazamiento forzado

(Sentencia T-025/04), mujeres víctimas de violencia

sexual (Sentencia T-301/16) y población carcelaria (Sentencia T-762/15). Estas

decisiones han impulsado la creación de protocolos judiciales para garantizar

el trato preferente, la protección reforzada y la accesibilidad material a los

servicios de justicia. En esa misma línea, Redondo

(2019) reporta una revisión sustantiva de los procedimientos judiciales

tradicionales, incluyendo la implementación de asistencia legal gratuita,

formación especializada y adecuaciones procesales.

En México, el Poder Judicial de la Federación ha

desarrollado instrumentos normativos complementarios que refuerzan la

aplicación de estas reglas. Entre ellos, destacan los lineamientos generales

para la actuación del personal jurisdiccional en casos que involucren a

personas en situación de vulnerabilidad (Consejo de la

Judicatura Federal, 2020), los cuales ordenan adecuaciones razonables en

los procesos judiciales, así como el uso de lenguaje claro, la asistencia legal

gratuita y la implementación de medidas de protección diferenciadas. Estos lineamientos han sido reforzados por la

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Amparo en

Revisión 356/2020, donde se enfatiza que la omisión de ajustes procesales en

favor de personas con discapacidad constituye una forma de discriminación

estructural. Sumado a ello, Barahona y Barzola (2024) destacan, no obstante, el avance en el diseño de un sistema

jurídico más inclusivo, con atención a las desigualdades estructurales, lo cual

ha generado condiciones más equitativas para el acceso a la justicia.

En Argentina, Carrera y

Escalante (2017) documentan un proceso de implementación que ha incluido

capacitación en derechos humanos, acceso gratuito a la justicia y reformas en

los procedimientos para atender a los grupos vulnerables. A pesar de estos

avances, el estudio identifica una resistencia persistente por parte de algunos

operadores judiciales a adaptar sus prácticas, así como la falta de requisitos

normativos específicos que garanticen la aplicación uniforme de las Reglas.

De igual modo, en Brasil, Gonet

(2020) destaca que las Reglas de Brasilia han impulsado transformaciones

orientadas a la inclusión de personas tradicionalmente excluidas del sistema,

como indígenas, personas con discapacidad o víctimas de violencia. Fernández (2019) añade que, si bien se han creado

servicios especializados como tribunales de familia y centros de apoyo legal

gratuito, la aplicación efectiva de las reglas presenta limitaciones

importantes en zonas rurales, donde persisten barreras geográficas y

económicas.

En el contexto peruano, el Poder judicial del Perú

(2020) aprobó la Resolución Administrativa N.º 000198-2020-CE-PJ,

mediante la cual se dispone la incorporación obligatoria de las Reglas de

Brasilia como estándar interpretativo para jueces de todos los niveles. Así mismo,

la Casación N.º 1672-2017/Puno (2017) estableció

que el principio de igualdad implica un deber activo del Estado de remover

barreras que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, con especial

énfasis en personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y

poblaciones indígenas.

Pese a estos avances, los sistemas judiciales

latinoamericanos continúan mostrando limitaciones significativas para cumplir

con los estándares internacionales. En muchos casos, las medidas de inclusión

son adoptadas de forma parcial, carecen de sostenibilidad presupuestal o se

implementan sin mecanismos claros de seguimiento y evaluación. A ello se suma

una resistencia institucional al cambio, alimentada por prácticas burocráticas

arraigadas, escasa capacitación especializada y una cultura jurídica centrada en

el formalismo procesal. Esta situación genera una brecha entre el

reconocimiento normativo del derecho a la justicia y su ejercicio efectivo,

especialmente para los sectores históricamente marginados.

Impacto

normativo de las Reglas de Brasilia

Las Reglas de Brasilia han tenido un impacto

significativo en la protección de los derechos humanos de personas en situación

de vulnerabilidad, al constituirse como un marco normativo orientado a

facilitar su acceso efectivo a la justicia. Según Argés

(2018), estas reglas permiten superar obstáculos derivados de condiciones

sociales, económicas o físicas que impiden el ejercicio pleno de derechos. Por su parte, Balanta et al. (2014) destacan que uno de los ejes fundamentales

del documento es la formación de jueces y operadores jurídicos, quienes deben

ser capacitados para atender adecuadamente a los sectores vulnerables. Este

enfoque ha contribuido a fortalecer la justicia social en la región, no solo

facilitando el ingreso de estas personas al sistema judicial, sino también

promoviendo un trato digno y respetuoso. Sin embargo, como señalan Timana y Vega (2023), aún persisten desafíos

importantes en la implementación efectiva de las reglas, tales como la escasez

de recursos, la falta de voluntad institucional y la resistencia al cambio en

algunos órganos judiciales.

Así mismo,

Dabove (2024) afirma

que el marco normativo de las Reglas de Brasilia se fundamenta en los

principios de igualdad, no discriminación y acceso universal a la justicia. Esta base jurídica permite establecer directrices claras

que orientan la adecuación de los procedimientos y promueven la gratuidad de la

asistencia jurídica a personas con discapacidad, pueblos indígenas y adultos

mayores. Hasanbegovic (2016) complementa esta

visión al resaltar la importancia de sensibilizar a los actores judiciales

respecto a los derechos de estos grupos, como paso clave hacia un sistema más

justo e inclusivo.

Las Reglas de

Brasilia y la inclusión judicial

Las Reglas de Brasilia constituyen una herramienta

clave para promover la inclusión judicial de personas en situación de

vulnerabilidad. A través del establecimiento de directrices claras y

procedimientos adaptativos, este marco normativo busca garantizar que los

sistemas judiciales respondan adecuadamente a las necesidades particulares de

quienes enfrentan condiciones de desventaja, como personas con discapacidad o

pertenecientes a pueblos indígenas (Ramírez, 2021).

Este conjunto de normas

propone medidas concretas, como la provisión de asistencia jurídica gratuita,

la simplificación de los procedimientos legales, la formación especializada de

operadores del sistema de justicia y la aplicación de un formato de lectura fácil

(Peña, 2018). Estas acciones no solo permiten que

los sectores vulnerables accedan al aparato judicial, sino que también aseguran

el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos (Corte

Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2008).

En este sentido, su

aplicación se convierte en un catalizador para fortalecer una justicia más

inclusiva en América Latina. La normativa busca remover obstáculos

estructurales tales como barreras económicas, culturales o institucionales, que

históricamente han marginado a determinados grupos sociales. Según Sousa (2020), este enfoque pretende asegurar que la

justicia sea realmente asequible, alcanzable y equitativa. Así mismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005)

destaca la necesidad de reducir las brechas de acceso, especialmente entre

las personas en condición de pobreza, cuya relación con el sistema judicial es

muchas veces inexistente o meramente formal.

Derecho y condición de vulnerabilidad

El vínculo entre el derecho y la vulnerabilidad

resulta fundamental para entender cómo deben estructurarse los sistemas

normativos que buscan proteger a quienes se encuentran en condiciones de

desventaja. Según Bregaglio (2014) y Ramos (2019), la

vulnerabilidad no se limita a la incapacidad de acceder a la justicia, sino que

también implica la existencia de barreras que restringen el ejercicio pleno de

los derechos, lo cual se relaciona directamente con el principio de no

discriminación.

Jabur

(2021) afirma

que el derecho a la justicia debe garantizarse mediante mecanismos adaptativos

que impidan cualquier forma de exclusión. Las normas jurídicas deben, por

tanto, asumir una función reparadora frente a las desigualdades estructurales,

asegurando que la condición de vulnerabilidad no se convierta en un factor de

marginación adicional.

En el contexto

latinoamericano, caracterizado por profundas brechas económicas y sociales, la

pobreza se configura como una de las principales causas de vulnerabilidad (Salazar, 2022). Aunque la región

no es la más pobre del mundo, es considerada la más desigual, lo que genera

condiciones sistemáticas de exclusión y marginación para vastos sectores de la

población. Ribotta (2012) subraya que, ante estas

situaciones de desigualdad real, es indispensable aplicar medidas

compensatorias que eliminen las barreras que impiden una defensa efectiva de

los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva

más amplia, el Tribunal Constitucional del Perú (2004) resalta

la importancia de preservar los derechos fundamentales en contextos de crisis

económica, sanitaria o social, donde la población más vulnerable se ve

doblemente afectada. Además, las Reglas de Brasilia introducen el enfoque de

interseccionalidad como herramienta para comprender cómo diferentes formas de

discriminación se entrelazan y potencian entre sí (Carastathis,

2016; Grzanka, 2019). Este concepto, desarrollado por Kimberlé Crenshaw y

adaptado al análisis jurídico en América Latina (Cho et

al., 2013), permite visibilizar cómo factores como la pobreza, el género,

la etnicidad o la discapacidad interactúan para crear formas complejas de

exclusión (Romero, 2018).

Como sostiene Burgos (2013), cada país debe delimitar sus propios

criterios de vulnerabilidad en función de su desarrollo social, cultural y

económico. En este sentido, situaciones como la migración, la victimización, la

discapacidad, la pertenencia a un pueblo indígena o la privación de libertad

representan condiciones particularmente sensibles (Ruiz,

2012). La privación de libertad, en particular, implica una forma agravada

de vulnerabilidad, reconocida tanto por el sistema interamericano como por los

estándares europeos de derechos humanos (Bernales, 2019).

Díaz

(2018) y Espinosa (2015) coinciden, por otra parte, en que la

vulnerabilidad se relaciona estrechamente con el riesgo, entendido este como

una situación de fragilidad ante contextos adversos que pueden generar

consecuencias graves y sostenidas en el tiempo. La ruptura del equilibrio

social expone a determinadas personas a ciclos continuos de exclusión, lo que

exige respuestas institucionales urgentes y diferenciadas.

El desafío de garantizar la justicia para todos

El acceso pleno y equitativo a la justicia continúa

siendo uno de los principales desafíos para los sistemas jurídicos en América

Latina. A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos,

persisten barreras estructurales que dificultan el ejercicio efectivo de los

derechos fundamentales por parte de grupos en situación de vulnerabilidad.

Estas barreras no solo son materiales o institucionales, sino también

simbólicas y jerárquicas, lo que contribuye a perpetuar la exclusión de quienes

se encuentran en desventaja social, económica o física. Ante ello, las Reglas

de Brasilia surgen como un instrumento esencial orientado a revertir dichas

desigualdades mediante medidas concretas, como la simplificación de los

procedimientos judiciales, la asistencia legal gratuita y la formación

especializada de los operadores jurídicos (Corte IDH,

2008).

Uno de los principales desafíos

identificados es la brecha social entre quienes imparten justicia y quienes

requieren acceder a ella. García (2019) advierte

que muchos actores judiciales provienen de sectores medios o altos, con acceso

privilegiado a educación formal, lo cual genera una distancia sociocultural

respecto de los sectores vulnerables, mayoritariamente empobrecidos (Oviedo, 2022). Esta distancia se manifiesta también

en el lenguaje técnico utilizado durante los procesos, que resulta

incomprensible para muchos ciudadanos, convirtiéndose en una barrera más,

generada por el propio sistema judicial. En consecuencia, la exclusión no solo

es efecto de la pobreza, sino también de un diseño institucional que no

considera las condiciones reales de quienes acuden en busca de justicia.

En el ámbito de la

ejecución penal, la Corte IDH ha recomendado la implementación de ajustes

razonables en los procedimientos cuando se trate de personas con discapacidad,

con el fin de suprimir barreras que impidan el ejercicio efectivo de sus

derechos. Molina (2005) destaca que la normativa

mexicana ha incorporado estas recomendaciones, reconociendo la especial

situación de las personas con discapacidad privadas de libertad. Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2021)

subraya que factores como la procedencia étnica y el nivel socioeconómico

continúan siendo causas de desigualdad en el trato judicial.

En este contexto, el

presente estudio se planteó como objetivo analizar la implementación de las Reglas de Brasilia

en el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad en

América Latina, dado que estas reglas son

propulsadas por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, el cual trata

de garantizar que los aparatos judiciales brinden condiciones suficientes para

todas las personas, muy independiente de su estado socioeconómico, físico o

mental, con la finalidad

de que estas puedan gozar de sus derechos fundamentales.

Del mismo modo, este

estudio se justifica por su relevancia social y práctica, ya que el impacto de

las Reglas de Brasilia es importante, no solo porque estas reconocen la

existencia de obstáculos sistemáticos que impiden el acceso a la justicia de

las personas en nuestra sociedad, sino porque, además, impulsan medidas

específicas para superarlos, como la

implementación de asistencia legal gratuita, la adaptación de procedimientos

legales a las necesidades de las personas vulnerables y los mecanismos de

creación de protección de las personas inmersas en estos grupos vulnerables. Por

lo que, de esta manera, las Reglas de Brasilia reflejan un progreso crucial y

significativo a la obtención de una justicia equitativa e inclusiva, lo que

contribuye a la igualdad de derechos y la dignidad humana en el contexto de una

justicia disponible para todos (Valdez et al., 2021).

Este estudio se enmarca

en un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-analítico, basado en el análisis

documental, jurisprudencial y en la interpretación inductiva de fuentes

primarias y secundarias. El tipo de

investigación del presente estudio enfatizó, conforme lo señalan Veiga et al. (2008), que

indica que “la principal característica de los estudios descriptivos es que se

limitan simplemente a “dibujar” el fenómeno estudiado, sin pretender establecer

ninguna relación causal en el tiempo con ningún otro fenómeno, para lo que

necesitaríamos recurrir a un estudio analítico” (p. 83). Esta investigación cualitativa,

conforme lo señala Piña (2023), nos permitió analizar, interpretar y entender una determinada realidad;

así mismo, nos proporcionó la comprensión de la intersubjetividad, como

procedimiento para alcanzar la verdad de una realidad.

La investigación se

delimitó temporalmente al periodo comprendido entre los años 2008 y 2024,

considerando desde la aprobación formal de las Reglas de Brasilia hasta una

serie de estudios y pronunciamientos recientes que evidencian su aplicación o

limitaciones en diversos países de América Latina. El ámbito geográfico del estudio

se focalizó en América Latina, con referencias específicas a países como

Colombia, México, Argentina, Brasil y Perú, donde se han desarrollado

experiencias relevantes en torno a la implementación de estas reglas. Guerrero

et al. (2017) sostienen

que el escenario de estudio va a permitir que el

investigador pueda acercarse y conocer la organización, características y

funcionamiento del mismo, proponiendo el procedimiento de estudio a realizar y

sumergiéndose dentro del fenómeno para su mejor comprensión. Se empleó un muestreo intencional no probabilístico,

seleccionando documentos normativos, sentencias judiciales y artículos

científicos indexados que tuvieran pertinencia directa con los ejes de análisis:

acceso a la justicia, vulnerabilidad estructural y aplicación judicial de las Reglas

de Brasilia. Las fuentes fueron escogidas por su relevancia jurídica,

actualidad, confiabilidad y diversidad geográfica.

Se utilizó el software Atlas.ti 23 como herramienta de

análisis cualitativo y como un

potente banco de datos (Otzen

y Manterola, 2017). Los

documentos fueron codificados según un sistema de categorías emergentes y

predefinidas: medidas de inclusión judicial, barreras estructurales, impacto

percibido, voluntad institucional, formación de operadores y normativa. El

proceso de codificación permitió la identificación de convergencias y

relaciones conceptuales, que facilitaron la construcción de matrices de

análisis entre países. La técnica de categorización siguió una lógica mixta

(deductiva-inductiva), permitiendo validar las categorías señaladas. Los datos

obtenidos fueron triangulados con el análisis de jurisprudencia y el marco

teórico de derechos humanos.

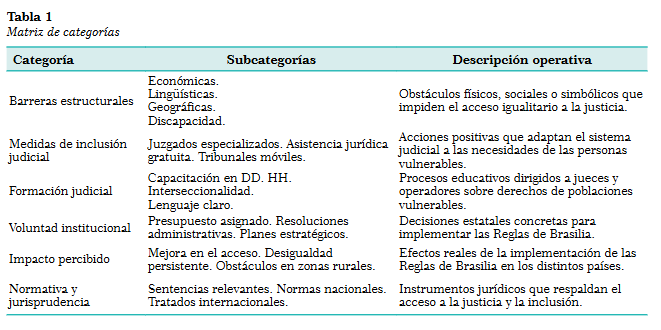

A continuación, se presenta la matriz de categorías utilizada para efectuar un análisis organizado y facilitar así la identificación de coocurrencias entre factores que afectan el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad (ver Tabla 1).

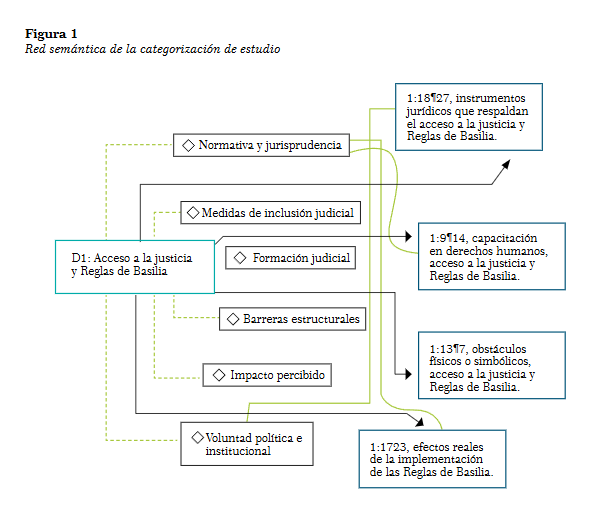

Esta matriz no solo permitió el análisis estructurado del contenido, sino también la generación de una red semántica mediante la herramienta de Atlas.ti, identificando patrones de relación entre las barreras estructurales, obstáculos sociales, instrumentos jurídicos y el impacto real percibido (ver Figura 1).

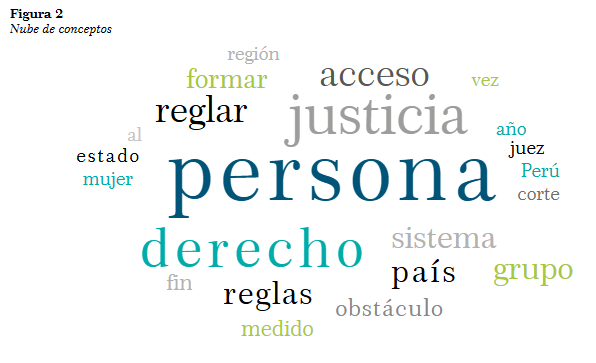

A partir del análisis de contenido realizado con Atlas.ti, se obtuvo la siguiente nube de conceptos. Las palabras con mayor tamaño reflejan una alta frecuencia y centralidad semántica en el corpus, destacando términos como “persona”, “derecho”, “justicia”, “acceso” y “obstáculo”, lo que orientó el proceso de codificación y análisis posterior (ver Figura 2).

La nube de conceptos

permitió identificar los nodos centrales del discurso jurídico y normativo en

torno a las Reglas de Brasilia, los cuales fueron organizados en categorías

analíticas. A continuación, se presentan los principales hallazgos distribuidos

en torno a estas categorías, seguidos de una discusión comparativa con estudios

previos y contextos regionales.

La

aplicación del análisis cualitativo permitió identificar diversas categorías,

que reflejan los avances y limitaciones en la implementación de las Reglas de

Brasilia en países de América Latina. Se evidenció que, si bien existe una

incorporación formal de estas reglas en los marcos normativos nacionales,

persisten importantes barreras estructurales que limitan el acceso real a la

justicia para las personas en situación de vulnerabilidad. Estas barreras

incluyen obstáculos económicos, lingüísticos y geográficos, especialmente en zonas

rurales o de difícil acceso, como se ha constatado en regiones amazónicas de

Perú y áreas andinas en Colombia.

Existe un panorama

diverso en cuanto a estrategias de inclusión judicial y superación de barreras

estructurales. Si bien los países de Colombia, México, Argentina, Brasil y Perú

han incorporado formalmente las reglas en sus marcos normativos, los niveles de

efectividad práctica varían sustancialmente y la cobertura de estas acciones es aún fragmentaria;

además, muchas veces depende de iniciativas puntuales más que de políticas

institucionales sostenidas. México, por ejemplo, ha

construido un andamiaje normativo significativo, como los Centros de Justicia

Integral para Mujeres, pero enfrenta desafíos serios en la aplicación efectiva

de dichas estructuras, especialmente en contextos donde la discriminación

estructural sigue presente.

En Perú y Colombia se

destacan iniciativas como los tribunales móviles y la asistencia jurídica

gratuita, aunque su alcance sigue siendo limitado por condiciones geográficas,

culturales y presupuestales. En Argentina, a pesar de la existencia de juzgados

especializados y reformas legales orientadas a la atención de grupos

vulnerables, se evidencia una resistencia institucional que impide su

aplicación uniforme. Mientras que en

Brasil destaca el fortalecimiento de las defensorías públicas y la implementación de servicios legales gratuitos, persisten,

asimismo, desigualdades regionales que limitan su cobertura. Pese a ello, estas prácticas no han logrado

consolidarse de forma homogénea en toda la región.

En

lo que respecta a la formación de los operadores judiciales, se observó una

tendencia a ofrecer capacitaciones centradas en derechos humanos, género y

diversidad. No obstante, tales esfuerzos se presentan de manera esporádica y

generalmente no son obligatorios. Como señalan Aarón

et al. (2016), los

procesos formativos aislados no garantizan un cambio estructural en las

prácticas institucionales, pues suelen enfrentarse a resistencias culturales

dentro del aparato judicial. Así, la falta de formación continua y de enfoque

interseccional contribuye a la persistencia de prácticas discriminatorias, aun

cuando existan normas protectoras.

En

este contexto, resulta pertinente señalar una paradoja regional: a pesar del

aumento de normas que promueven la equidad y la inclusión, la eficacia práctica

de estas disposiciones sigue siendo limitada. Hurtado

(2024) denomina este fenómeno como una inflación normativa con déficit

práctico; una situación que genera un alto nivel de frustración

social, particularmente cuando las expectativas generadas por la promulgación

de normativas no se ven reflejadas en cambios tangibles. Esta brecha es

especialmente evidente en países como México, donde, a pesar de los avances

institucionales, persisten denuncias por revictimización o trato

discriminatorio en el proceso judicial.

Otro

aspecto relevante se relaciona con el uso de herramientas tecnológicas para

mejorar el acceso a la justicia. Si bien el desarrollo de plataformas

digitales, formularios accesibles o la realización de audiencias virtuales ha

representado un avance en contextos urbanos, se identificó una brecha digital

importante en comunidades rurales, indígenas o sin acceso a conectividad.

Estudios realizados por el PNUD (2022) y la CIDH (2023) confirman esta tensión entre innovación

tecnológica y desigualdad de acceso, lo que refuerza la necesidad de

implementar modelos híbridos que combinen tecnología con estrategias

presenciales, como los tribunales móviles o los buses judiciales desarrollados

en Chile.

En

términos comparativos, la investigación mostró que, aunque los países

analizados comparten una narrativa común de compromiso con los derechos

humanos, también presentan diferencias sustanciales en cuanto a capacidad

institucional y sostenibilidad de las políticas públicas. Ello coincide con los

resultados del World Justice Project (2024), el

cual posiciona a Uruguay y Costa Rica, aunque no fueron parte de la muestra

principal, como los países con mayores niveles de accesibilidad judicial en la

región. Esta evidencia empírica respalda la hipótesis de que la voluntad

política sostenida, junto con presupuestos específicos y mecanismos de control,

son los factores determinantes para una implementación efectiva de las Reglas

de Brasilia.

Finalmente,

los hallazgos permiten derivar implicancias, tanto teóricas como prácticas. Desde una perspectiva conceptual, se valida la utilidad

del enfoque de vulnerabilidad interseccional propuesto por Crenshaw, ya que las

barreras que enfrentan los grupos desfavorecidos no solo se suman, sino que se

intersecan y potencian, generando formas complejas de exclusión. En el

plano práctico, la investigación sugiere que las estrategias futuras deben

incluir presupuestos finalistas, mecanismos de evaluación externos y participación

activa de la sociedad civil para asegurar la sostenibilidad de las reformas.

Metodológicamente, la triangulación de fuentes y el uso de Atlas.ti permitieron

identificar patrones de convergencias entre factores estructurales y respuestas

institucionales, lo que aporta rigor al análisis y abre nuevas posibilidades

para estudios comparados en el campo de la justicia inclusiva.

CONCLUSIONES

El

análisis cualitativo desarrollado en torno a la implementación de las Reglas de

Brasilia en diversos países de América Latina permite concluir que, si bien

este instrumento ha sido formalmente adoptado en los marcos normativos

nacionales, su aplicación efectiva enfrenta serias limitaciones estructurales,

institucionales y culturales. La investigación evidencia que el acceso a la

justicia para las personas en situación de vulnerabilidad continúa siendo un

desafío transversal en la región, especialmente cuando factores como la

pobreza, la ruralidad, la discapacidad, el género o la pertenencia étnica se

intersecan y profundizan la exclusión.

Las

Reglas de Brasilia constituyen un marco normativo relevante para garantizar el

acceso equitativo a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad

en América Latina. No obstante, su implementación práctica presenta

desigualdades notorias entre los países analizados, condicionadas por factores

institucionales, políticos, territoriales y culturales. Aunque

existen avances valiosos, como la asistencia legal gratuita, los tribunales

especializados y la adecuación procesal, estos aún no alcanzan una dimensión

estructural y sostenida que transforme de forma integral los sistemas de

justicia de la región.

Una

de las principales conclusiones a las que llega este trabajo radica en la existencia

de una brecha persistente entre el discurso jurídico inclusivo y la

materialización de los derechos en la práctica cotidiana. A pesar de la emisión

de protocolos, resoluciones judiciales y programas de capacitación, los

resultados siguen siendo desiguales y fragmentarios, dependiendo en gran medida

de la voluntad política, los recursos asignados y la capacidad operativa de los

sistemas judiciales nacionales.

Además,

se constató que la formación de operadores jurídicos, aunque presente en los

planes institucionales, carece de continuidad, obligatoriedad e impacto

transformador en las prácticas profesionales. La ausencia de una cultura

organizacional inclusiva impide que la norma se traduzca en una mejora efectiva

del trato a las personas en situación de vulnerabilidad. Este hallazgo refuerza

la necesidad de concebir la formación judicial no como un componente accesorio,

sino como un eje estructural de la reforma del sistema de justicia.

La

investigación demostró que las soluciones tecnológicas, si bien aportan

herramientas valiosas para ampliar la cobertura, corren el riesgo de reproducir

nuevas formas de exclusión si no se acompañan de políticas que garanticen

conectividad, alfabetización digital y dispositivos accesibles a toda la

ciudadanía. Por ello, se concluye que la innovación digital debe ir de la mano

de estrategias de justicia comunitaria e itinerante, especialmente en contextos

rurales y multiculturales.

Desde

una perspectiva regional, se advierte que los países con mayores avances en la

aplicación de las Reglas de Brasilia son aquellos que han logrado articular

esfuerzos normativos, financieros y administrativos de manera sostenida en el

tiempo, incorporando la participación ciudadana y la evaluación externa como

mecanismos de mejora continua. Esta conclusión respalda la necesidad de

transitar hacia modelos de justicia más transparentes, accesibles y

corresponsables.

En

suma, las Reglas de Brasilia representan un marco fundamental para promover una

justicia inclusiva y equitativa, pero su impacto real dependerá del compromiso

de los Estados para superar la desigualdad estructural, fortalecer la

institucionalidad democrática y garantizar que ningún grupo social quede

excluido del ejercicio pleno de sus derechos. La justicia verdaderamente

accesible solo será posible si se comprende que la vulnerabilidad no es una

condición estática, sino una construcción social que el derecho tiene la

responsabilidad de transformar.

REFERENCIAS

Aarón, M., Choles, P., y Solano, A. (2016).

Representación del Proceso Formativo de una institución Etnoeducativa a través

de la Técnica del Modelo Gráfico y Descriptivo usando Diagramas de influencia y

de Forrester. Información

tecnológica, 27(3), 81-92. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642016000300008

Amparo en Revisión

356/2020. (12 de noviembre de 2014). Suprema

Corte de Justicia de la Nación. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-08/AR-356-2020-16082021.pdf

Argés, J. (2018). El acceso a la justicia concebido

como derecho humano imperativo (ius cogens). Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia, 3(8), 73-92. https://doi.org/10.32870/dgedj.v0i8.145

Balanta, P., Estrada, R., Rodríguez, F., y Rodríguez, N. (2014). Configuración de la noción de discapacidad en un contexto de vulnerabilidad en Bogotá. Análisis interdisciplinar. Editorial Universidad del Rosario. https://doi.org/10.7476/9789587384758

Barahona, G., y Barzola, Y. (2024). La intervención

social en personas con situaciones vulnerables. Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales ReHuSo, 9(2),

77-91. https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.6269

Bernales, G. (2019). El acceso a la justicia en el

sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Ius et Praxis, 25(3), 277-306. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122019000300277

Bregaglio, R. (2014). Alcances del mandato de no discriminación en la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad. En Salmón, E. y Bregaglio, R. (Eds.), Nueve conceptos claves para entender la

Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (pp. 73-98).

https://www.corteidh.or.cr/tablas/32092.pdf

Burgos, A. (2013). El

acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad y las reglas de

Brasilia. Revista digital de la Maestría

en Ciencias Penales, (5), 349-396. https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/39356-acceso-justicia-grupos-condicion-vulnerabilidad-y-reglas-brasilia

Carastathis, A. (2016). Intersectionality. Origins, Contestations, Horizons. University of

Nebraska Press. https://www.researchgate.net/publication/321992533

Carrera, M., y Escalante, J. (2017). Las Reglas de Brasilia. Su impacto en la jurisprudencia penal. Revista de Derecho Penal y Criminología, 35(1),

45-67. https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/12/doctrina48366.pdf

Casación N.º 1672-2017/Puno.

(2017). Corte Suprema de Justicia de la

República, Sala Penal Permanente. https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Casacion-1672-2017-Puno-Legis.pe_.pdf

Cho S., Crenshaw, K., y

McCall, L. (2013). Toward a Field of Intersectionality Studies:

Theory, Applications, and Praxis. Signs. Journal

of Women in Culture and Society, 38(4), 785-810. https://www.jstor.org/stable/10.1086/669608

Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (2021). Situación de

derechos humanos en Brasil (OEA/Ser.L/V/II. Doc.9). https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf

Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (2023). Compendio sobre la

reparación integral con perspectiva de género en contextos de justicia

transicional (OEA/Ser.L/V/II. Doc.23). https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/compendio-reparaciones-genero-esp.pdf

Conferencias Magistrales.

(2024). Las 100 Reglas de Brasilia:

Herramienta fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de manera

efectiva y equitativa. Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. https://www.cumbrejudicial.org/sites/default/files/2025-02/conferencias-magistrales-2024-reglas-de-brasilia-herramienta-fundamental-para-el-acceso-a-la-justicia-de-manera-efectiva-y-equitativa-1_1.pdf

Consejo de la Judicatura

Federal. (2020). Acuerdo general 08/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal. https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.pdf

Consejo de la Judicatura

Federal. (2020). Acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de

la Judicatura Federal. https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral12_2020.pdf

Corte Interamericana de

Derechos Humanos. (2008). Reglas de

Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de

vulnerabilidad. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30061.pdf

Corte Interamericana de

Derechos Humanos. (2008). Reglas de

Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30061.pdf

Cumbre Judicial

Iberoamericana. (2014). Informe Reglas de Brasilia. Asamblea Plenaria de la

XVII Cumbre Judicial Iberoamericana. https://www.cumbrejudicial.org/biblioteca-de-documentos?combine=reglas%20de%20brasilia&term_node_tid_depth=All&term_node_tid_depth_1=All&term_node_tid_depth_2=All&page=2

Dabove, M. (2024). ¿Somos todos vulnerables en la

vejez? Aportes de la teoría del derecho para la toma de decisiones

judiciales. Revista Derecho del Estado, (59), 1-32. https://doi.org/10.18601/01229893.n59.01

Díaz, R. (2018). Vulnerabilidad y riesgo como

conceptos indisociables para el estudio del impacto del cambio climático en la

salud. Región y sociedad, 30(73), 0006. https://doi.org/10.22198/rys.2018.73.a968

Espinosa Lara, D. (2015).

Grupos en situación de vulnerabilidad.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Colección de textos sobre Derechos

Humanos). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf

Fernández, W. (2019). Protección de la familia y

acceso a la justicia de los migrantes en el Perú. Ius Humani. Revista

de Derecho, 8, 245-267. https://doi.org/10.31207/ih.v8i0.223

García, S. (2019). Los sujetos vulnerables en la

jurisprudencia “transformadora” de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos. Cuestiones

constitucionales, (41), 3-34. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2019.41.13940

Gonet, P. (2020). Las 100 Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia

en Brasil. Revista Llapanchikpaq: Justicia, 1(1), 1-20. https://doi.org/10.51197/lj.v1i1.7

Grzanka, P. R. (2019). Systems of oppression. En Grzanka, P. R. (Ed.), Intersectionality: foundations and frontiers

(pp. 1-5). Routledge. https://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/pdf/zemi%20books/Intersectionality%20A%20Foundations%20and%20Frontiers%20Reader%20by%20Patrick%20R.%20Grzanka%20(Editor).pdf

Guerrero, R., Oliva,

T., y Ojeda, M. (2017). Acercamiento al escenario de estudio fenomenológico en

México: relato de experiencia. Rev Bras

Enferm., 70(4), 885-90. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0601

Hasanbegovic, C.

(2016). Violencia basada en el género y el rol del Poder JudicialGender-based

Violence and the Role of the Judicial Power. Revista de la Facultad de

Derecho, (40), 119-158. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652016000100006&lng=es&tlng=es

Hurtado, G. (2024). El acceso a la justicia de las

poblaciones indígenas. Una necesidad desde el lenguaje. Lengua y Sociedad, 23(1),

177-192. https://doi.org/10.15381/lengsoc.v23i1.27276

Jabur, C. (2021). Una política «a medio camino».

Reflexiones sobre la política para pueblos indígenas de contacto reciente en

Brasil. Anthropologica, 39(47), 413-445. https://doi.org/10.18800/anthropologica.202102.016

Molina, R. (2005). La Discapacidad y su Inclusión

Social: Un Asunto de Justicia. rev.fac.med.

53(4): 259-262. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112005000400007&lng=en

Otzen, T., y Manterola, C.

(2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of Morphology, 35(1),

227-232. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037

Oviedo, A. (2022). Inclusión, exclusión,

justicia social. Revista Andina de Educación, 6(1),

e100. https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.1.01

Peña, L. (2018). La

sentencia en formato de lectura fácil: aplicable para todos. Hechos y Derechos,

(47). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/

view/12876/14426

Pezo, O., Choque, Y., y Calle, D. (2024). Las rutas

y dinámicas sociales de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia

para la gestión de conflictos en el sur del Perú. Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia, 9(26),

201-221. https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i26.713

Piña, L. (2023). El enfoque cualitativo: Una

alternativa compleja dentro del mundo de la investigación. Revista Arbitrada Interdisciplinaria

Koinonía, 8(15), 1-3. https://doi.org/10.35381/r.k.v8i15.2440

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

(2005). Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia. América

Latina y el Caribe. http://inecip.org/wp-content/uploads/Inecip-Manual-Politicas-Publicas.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

(2022). Estrategia digital 2022 - 2025. https://digitalstrategy.undp.org/documents/Digital-Strategy-2022-2025-Full-Document_ES_Interactive.pdf

Ramírez, S. (2021). ¿Es el campo judicial un

aspecto privilegiado para la lucha por los derechos indígenas en América

latina? Revista Jurídica Derecho, 10(15), 193-208. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S241328102021000200011&lng=es&tlng=es

Ramos, D. (2019). Entendiendo la vulnerabilidad

social: una mirada desde sus principales teóricos. Revista Estudios del

Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 7(1), 139-154. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230801322019000100139&lng=es&tlng=es

Redondo, M. (2019). El juez humanista: el nuevo

guardián del derecho en el paradigma neoconstitucional. Cuestiones

constitucionales, (40), 141-170. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2019.40.13230

Resolución Administrativa N.º 000198-2020-CE-PJ.

Aprueban adhesión a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de

Personas en Condición de Vulnerabilidad, disponiendo su aplicación por todos

los jueces de la República, incluidos los jueces de paz (2020, 1 de agosto).

Poder Judicial del Perú. Diario Oficial El Peruano. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/00bf72804f9fc09abd1bbd6976768c74/R.+A.+N%C2%B0+000198-2020-CE-PJ.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=00bf72804f9fc09abd1bbd6976768c74

Ribotta, S. (2012).

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de

Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia. Revista Electrónica Iberomaericana, 6(2),

1-37. https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf

Romero, M. (2018). Introducing

intersectionality. Polity Press. https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=introducingintersectionality--9780745663661

Ruiz, N. (2012). La definición y medición de la

vulnerabilidad social. Un enfoque normativo. Investigaciones

geográficas, (77), 63-74. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018846112012000100006&lng=es&tlng=es

Salazar, J. (2022). 100

reglas de Brasilia: Propuestas para asegurar el derecho de acceso a la justicia

de las personas en condiciones de pobreza. Rev.

investig. cient. Erga omnes 2022, 2, 1-11. https://revistas.unh.edu.pe/index.php/rceo/article/view/87/1013

Sentencia

del Tribunal Constitucional. (2004, 24 de marzo). Sala Primera del Tribunal

Constitucional (Alva Orlandini, presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda). https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00858-2003-AA.html

Sentencia T-025/04. (2004, 22 de enero). Agencia oficiosa en

tutela-Asociaciones de desplazados. Corte Constitucional de Colombia. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm

Sentencia T-301/16. (2016,

9 de junio). Procedencia de tutela para amparar el derecho a la IVE. Corte

Constitucional de Colombia. https://derechoalaborto.com/conoce-las-sentencias/sentencia-t-301-de-2016/

Sentencia T-762/15. (2015,

16 de diciembre). Desarticulación de la Política criminal. Corte

Constitucional de Colombia. https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/4362/3646

Sousa, V. (2020). El acceso a la administración de

justicia para las personas con discapacidad visual en Panamá. Conrado, 16(76), 443-447. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000500443&lng=es&tlng=es

Timana, M., y Vega, A.

(2023). Las 100 Reglas de Brasilia como herramienta para enfrentar las barreras

de acceso a la justicia: el enfoque de género como factor de vulnerabilidad. Revista Llapanchikpaq Justicia, 5(7), 181-202. https://doi.org/10.51197/lj.v5i7.871

Valdez, A.,

Fernández-Silva, C., Bittner, C., y Mancilla, C. (2021). Aproximaciones al

concepto de vulnerabilidad desde la bioética: una revisión integradora. Persona

y Bioética, 25(2), e2522.

https://doi.org/10.5294/pebi.2021.25.2.2

Veiga,

J., De la Fuente, E., y Zimmermann, M. (2008). Modelos de estudios en

investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Med Segur Trab, 210, 81-88. https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v54n210/aula.pdf

World Justice Project. (2024). Uruguay ocupa el puesto 24 de 142 en el World Justice Project Rule of Law Index. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Uruguay_ES.pdf